Реферат: Нэйтивизм в общественно-политической жизни США на исходе XIX столетия

Словари английского языка дают несколько отличные, хотя и близкие по смыслу, определения нэйтивизма. В одних случаях отмечается, что это «политика благоприятствования интересам коренных жителей страны, направленная против иммигрантов», в других—“предрассудки о превосходстве коренных жителей над иностранцами; практика и политика защиты интересов местных жителей, направленная против иммигрантов”. Под нэйтивизмом также понимается «предубеждение в пользу местного населения против иностранцев».[3] Как видим, подчеркиваются разные аспекты одного и того же явления, при этом общим является то, что носителем нэйтивизма провозглашается белое местное, коренное население—американцы, родившиеся и выросшие в США.[4]

В американской историографии проблема нэйтивизма не является новой, хотя исследований на эту тему относительно немного. Как отметил канадский исследователь У. Катенберг в своей недавней статье, термин имеет весьма широкое значение и традиционно используется северо-американскими историками для обозначения антикатолической, антииммигрантской и расистской деятельности. «Сознательно или нет,—утверждает автор,— он тесно связывается с национализмом и коренится в сфере обычаев, религии и этноса».[5] В своей классической работе Д. Хайэм определил нэйтивизм как “активную оппозицию меньшинству внутри страны”, как оппозицию всему «неамериканскому».[6] Этот подход стал преобладать в американской историографии и не претерпел существенных изменений. Ф. Кордаско определил нэйтивизм шире, как “общий термин, означающий подозрительное отношение к ‘аутсайдеру’, представление о приезжих в страну как о потенциальной опасности”, поскольку “они изначально нелояльны к новому сообществу”.[7] Д. Хайэм, считая нэйтивизм своеобразным “защитным типом” национализма, выступает против расширения значения этого термина, поскольку он, по его мнению, означает лишь “исключительно активность во имя коренного населения”.[8] Таким образом, термин “нэйтивизм” традиционно применяется для обозначения широкого комплекса антииностранных идей и настроений, основанных на убеждении в том, что иностранцы тем или иным образом подрывают культурные основы общества, угрожая таким образом будущему Америки. В этом значении использует его и автор данной работы. Самое простое определение этого явления прозвучало в работе Алана Краутера The Huddled Masses : “Нэйтивисты — это американцы, которые верили, что иммигранты несли имманентную угрозу их порядку жизни и кто высказывался или действовал в пользу ограничения угрозы чужаклв.”[9]

Нэйтивизм зиждется на противопоставлении коренного населения иностранцам и может проявляться в различных сферах и обосновываться различным образом: от слухов о католических заговорах (такие слухи были распространены на Среднем Западе США в период расцвета антикатолических обществ), до социологических подсчетов в научной прессе количества иммигрантов “низших рас”, oт повседневных конфликтов, таких как, например, нападение на итальянцев в Новом Орлеане в 1891 г., до принятия федерального антииммиграционного законодательства в целях сокращения въезда в страну иммигрантов из Южной и Восточной Европы.

В США, где население имеет различные этнические корни, всегда складывались непростые отношения между разными этнокультурными группами. Порою на культурной основе возникали острые конфликты. Кроме того, с первых дней существования государства, боровшегося за свою независимость, в нем возникла сильная антиевропейская традиция, проявившаяся, например, в антикатолицизме и англофобии. Осознание своей укорененности, принадлежности к американскому народу отличало американцев от иммигрантов и поэтому отделяло их друг от друга. Огромную роль в формировании негативных представлений о других этнических группах играли предрассудки, лежавшие в основе нэйтивизма. В целом этнические стереотипы обычны для любого общества: в них отражаются различия между этнокультурными группами. Однако когда эти различия—действительные или воображаемые—возводятся в главные качества, мы можем говорить о существовании враждебной психологической установки в отношении той или иной этнокультурной общности. Это приводит к обоснованию политики дискриминации. Как правило, подобные установки возникают на уровне психологии отдельной личности и на уровне массового сознания, которое отличается догматизмом или, по крайней мере, инертностью. Массовое сознание и представляет для историков главный интерес, поскольку, если речь идет о дискриминации меньшинств и целых этнокультурных групп, необходимо, чтобы в общественном сознании доминирующей группы был задан соответствующий отрицательный стереотип, направляющий эмоции каждой отдельной личности против данного меньшинства.

В многонациональном американском обществе основным объектом дискриминации были расовые, религиозные и культурные меньшинства. Носителями неамериканских ценностей объявлялись не только иммигранты, но и коренные американцы, если они являлись представителями относительно малочисленных групп (особенно если при этом они принадлежали к небелой расе). И наоборот, иммигранты—приверженцы протестантских конфессий как представители религиозного большинства могли выступать против иммигрантов–католиков на стороне коренного населения. Это объяснялось тем, что в США представитель того или иного меньшинства мог принадлежать одновременно к большинству, поскольку традиционное деление на меньшинство и большинство прослеживалось там по крайней мере в трех сферах: расовой, религиозной и национальной. Таким образом, нэйтивизм в целом являлся идеологией большинства. Как отмечалось в отечественной литературе, стереотипам иммигрантов и культурно чуждых групп (обычно отрицательным) противостоял образ своеобразной социальной группы WASP (белый, англо-саксонец, протестант). Это была «скорее символическая, чем реальная» общность, но она являлась референтной группой в сознании многих иммигрантов: на нее они равнялись, так как понятие WASP ассоциировалось со стопроцентным, полноценным американизмом.[10] Наиболее полно воплощали в себе черты этой общности представители высших социальных слоев Северо-Востока США.

Историография

Как уже было отмечено, тема нэйтивизма не является новой в историографии США. Феномен нэйтивизма, тесно связанный с межэтническими отношениями и противостоянием различных групп населения, интересовал американских историков еще со времен прогрессизма, когда конфликт в американском обществе рассматривался главным образом с точки зрения экономического соперничества, а господствовавшая теория «плавильного котла» содержала оптимистичный взгляд на противостояние культур как неизбежное, но преодолимое зло. В 1930‑х—1940‑х гг. термин «нэйтивизм» стал активнее использоваться историками. Ими было предложено другое объяснение его природы: он основан на прочной интеллектуальной и религиозной традиции, и поэтому как фактор постоянно присущ американской жизни. В то же время он рассматривался как некая эмоциональная реакция населения, отчетливо проявлявшаяся во времена кризисов в ответ на угрозу потери материального благосостояния или социального статуса.[11]

В 1955 г. была опубликована работа Д. Хайэма «Незнакомцы в стране», которая выдержала испытание временем и по сей день активно читается в американских университетах. В ней он, по его собственным словам, «расширив рамки прогрессистской историографии», попытался представить культурно-психологический аспект нэйтивизма не только как следствие социально-экономических процессов, но как более или менее автономное явление. Он утверждал, что основной конфликт лежал не в сфере классовых противоречий, а в идеологической области, “между двумя идеями, двумя видениями Америки”.[12] Работая над книгой во времена маккартизма, Хайэм обрисовал нэйтивизм как искаженный, болезненный национализм, видевший в иностранном источник нелояльности и угрозы американскому образу жизни. В книге было дано определение нэйтивизма, которое до сих пор принимается большинством американских историков: “активное противостояние меньшинству внутри страны из-за его иностранных (то есть, ‘неамериканских’) связей”.[13] Хайэм раздвинул рамки понимания истоков нэйтивизма, заявив, что “в обществе конкуренции все, что отличает одну группу людей от другой, является источником потенциального конфликта интересов, и [поэтому] мы должны начать анализировать историческое развитие американского общества с точки зрения этнических категорий”. Таким образом, был дан стимул к рассмотрению столкновения различных этносов и культур населения Америки как широкого явления в самых разных областях жизни общества, включая экономическую и политическую сферы. С тех пор понятия этноса и куьтуры стали играть бóльшую роль при изучении социально-экономических процессов в трудах исследователей.

С начала 1960-х гг. в американской литературе все чаще стала критиковаться теория “плавильного котла”. В 1962 г. Д. Хайэм был вынужден признать, что “времена конфликтов еще далеки от завершения… Пейзаж консенсуса еще не заменил собой старую картину разногласий”.[14] В 1963 вышла книга Н. Глэйзера и Д. Мойнихена, в которой утверждалось, что общество США плюралистично и разнородно в своей основе.[15] В то же время социолог М. Гордон высказал предположение о сохранении порожденного этническими различиями струкурного разделения общества даже после ассимиляции меньшинств.[16] Таким образом. и нэйтивизм стал все больше рассматриваться не как идеологическое явление, а как следствие плюрализма общества, в условиях которого культурные ценности приобретают абсолютное значение для их носителей, а потому оберегаются ими. Нэйтивизм приобретал в глазах многих историков статус перманентного явления, которое во времена кризисов приобретало, как правило, особенно активный, агрессивный характер. Историки стали искать корни нэйтивизма в массовой психологии, при этом внимание по-прежнему уделялось и социально-экономическому фактору. В качестве примера может служить описание Р.Хофстедтером нэйтивизма популистов как одного из аспектов реакции американских фермеров на угрозу потери своего статуса.[17] С. Коубен, в свою очередь, изучая нэйтивизм времен начала 1920-х гг., трактовал его как психологическую реакцию общества, сплачивающегося во времена кризисов на основе традиционных ценностей.[18] Ему вторил М. Холт в своей работе о нэйтивизме середины прошлого века, представляя это явление как реакцию населения на быстрые социально-экономические изменения, происходившие в жизни, не поддающиеся влиянию и угрожающие традиционным ценностям.[19]

В 1960–70-е гг. появились работы нового направления—так называемой “новой политической и этно-культурной истории”. Его представители, изучая политический аспект нэйтивизма, подвергли активной критике прогрессистский тезис об экономической мотивации поведения электората.[20] При этом было отмечено, что метод противопоставления коренного населения и иммигрантов неверен. «Партийное размежевание происходило как внутри этих категорий, так и пересекало их».[21] В работах таких историков как М. Холт, Р. Формизано и других нэйтивизм вновь предстал как «реальная», самостоятельная сила—источник социальных и политических конфликтов.[22]

Несколько иная интерпретация была предложена в статье Ф. Глизона «Американское самосознание и американизация».[23] Он рассматривает нэйтивизм середины прошлого века как отрицание норм плюрализма ради утверждения некоего культурного стандарта (established culture), который, по мысли нэйтивистов, сохранял республиканизм и традиционные нормы общества от пагубного влияния иных культур.[24] Признание доминирующего значения культурных ценностей в отличие от социальных (классовых) привело историков к выводу о том, что и нэйтивизм определялся более общими закономерностями нежели только социально-экономические.[25] Ментальность реформатора конца века и ментальность нэйтивиста сливались в борьбе за сохранение гомогенного характера общества, без которого, как считалось, невозможно успешное функционирование американской демократии. Стандартом же служила протестанская культура Новой Англии.[26]

Как видим, изучение нэйтивизма сблизило историков различных областей: от экономической истории до истории политики и культуры. Нэйтивизм эволюционировал, таким образом, от образа, воплощающего ненависть к иностранцам, к другому образу, связанному с утверждением культурных ценностей внутри американского общества. Изучение этого феномена сместило акценты с экономических процессов и националистической идеологии на более широкий комплекс явлений общественной жизни, на проблемы культурного конфликта и его контекста в целом, где, однако, экономика и идеология продолжают играть свою роль. Историки стали задавать вопросы, касающиеся культуры в целом, и «осознали потребность в более точном понимании, что же такое культура и как она функционирует».[27] Д. Берквист предположил в одной из своих статей, что, вслед за концепциями, в которых культура предстает динамичной, постоянно развивающейся, последует и новое понимание нэйтивизма как «многих нэйтивизмов», меняющихся в зависимости от места, времени, и состояния этой меняющейся культуры. Этому способствует в настоящее время и увлечение многих историков изучением локальных явлений. В литературе в 1980-х гг. было также отмечено оживление интереса к соотношению социальных и этнических категорий в жизни Америки.[28]

В последние годы, в связи с ростом национализма в различных странах и особенно на территории бывшего Советского Союза и Восточной Европы, стали еще более актуальными вопросы о природе нэйтивизма и подобных ему феноменов, корни которых, по-видимому, следует искать в самих основах человеческой культуры.[29] При этом делаются попытки извлечь уроки из истории этнокультурных конфликтов. Некоторые историки начинают критиковать отрицание или недооценку их неизбежности. В своей статье канадский исследователь У. Катерберг заметил, что, подчеркивая «болезненность» происхождения нэйтивизма, его неприемлемость в условиях либеральной демократии, историки закрывают глаза на фундаментальные противоречия, лежащие в основе самих понятий «свобода» и «либерализм».[30] По его мнению, человеческая потребность утверждать себя в определенных этнических, моральных, и религиозных рамках, сплачиваться на основе традиционных ценностей предполагает необходимость делать это в условиях даже такого общества, где самые разные ценности признаются равноправными.[31]

Одним из последствий эволюции концепции нэйтивизма стало расширение значенпя этого термина, особенно после того, как историки начали выступать против жесткого разделения иммигрантов и коренных американцев. Кроме того, можно задать вопрос, необходимо ли вообще применять данный термин, когда существуют понятия “национализм”, “шовинизм” и “патриотизм”. Во-первых, понятие “нэйтивизм” традиционно употребляется американскими историками, он давно принят в историографии США и уже поэтому заслуживает право на существование. Во-вторых, этот термин, по мнению автора, наиболее адекватно отражает специфику этнокультурного конфликта в США, где значительная часть населения постоянно находится в процессе культурной и языковой ассимиляции, усвоения американских ценностей. В многонациональном американском обществе национальность не является таким важным фактором, как во многих этнически однородных государствах Европы. Одновременно во многих регионах страны проживает множество иммигрантов. Именно они являются самой привлекательной мишенью для американских нэйтивистов. Понятия “национализм” и “шовинизм” (крайняя форма национализма) перекликаются с нэйтивизмом, однако они могут не затрагивать иммиграцию, тогда как она является главным объектом нэйтивистов. Нэйтивисты отличали “своих” от “чужих” по конфессиональному, расовому или культурному признакам—в зависимости от характера иммиграции. При этом “чужие” всегда составляли общность с постоянно меняющимся составом: на место ассимилировавшихся постоянно прибывали новые иммигранты.

Рассмотрим внимательнее условия, в которых развивалось анти-иммигрантское движение конца XIX века.

Социально-экономические предпосылки нэйтивизма

В конце XIX века Америка представляла из себя все еще общество без единого центра, а ее институты были ориентированы на жизнь местных общин, где семья и церковь, образование и пресса, профессиональная деятельность и управление—все это “обретало свое значение во взаимодействии в пределах небольшого селения или отдельного района крупного города”.[32] Вместе с тем социально-экономические изменения, происходившие в конце прошлого века, означали для большинства американцев необходимость коренных перемен в образе жизни и системе ценностей. Влияние индустриализации и урбанизации было всесторонним и глубоким, оно затронуло все слои населения.

Америка перестала быть страной фермеров: если в 1860 г. в ней преобладало аграрное население, то уже к 1900 г. большинство его составляли занятые в несельскохозяйственных видах деятельности.[33] В большой степени резерв рабочей силы пополнялся теперь за счет иммиграции. Возникали и крепли корпорации, крупные производственные центры, где на смену ручному труду приходила механизация всех основных процессов. Само производство также претерпело значительные изменения: усилилась его специализация, повысилась степень стандартизации. Место квалифицированных ремесленников занимали вчерашние крестьяне, приехавшие из Европы: их обучение проводилось быстрее и дешевле, стандартизация производства сделала рабочую силу взаимозаменяемой. Это побудило крупный бизнес активнее использовать переселенцев на крупных фабриках, в том числе и в борьбе с рабочими организациями, что в конце концов привело к снижению их активности в крупных промышленных центрах.[34]

Транспортные артерии соединили разные части страны в единый национальный рынок. Стало возможным удалить промышленные центры от потребителя: логика конкуренции заставляла концентрировать производство в местах доступной дешевой рабочей силы.[35] В то же время рушились старые стереотипы замкнутых районов, где производство определенных товаров было монополизировано. Уменьшалась роль посредников (jobbers), теперь крупные производители сами налаживали собственные сети сбыта. В целом отношения различных субъектов экономической деятельности стали более формальными, обезличенными, обработка документации стала более стандартизированной. Например, покупка товаров широкого потребления начала осуществляться по каталогам. При этом мелкое предпринимательство сосуществовало с крупным бизнесом: потребности национального рынка были еще так велики, что последний не мог до конца вытеснить местных конкурентов.

Одновременно менялась этика бизнеса: стандарты «честной конкуренции» отметались нуворишами—иногда выходцами из Европы,—которые ставили прибыль во главу угла. Крупные корпорации пестовали слой управленцев—молодых и образованных служащих, использовавших “научные” методы управления Тэйлора. Бизнес был охвачен стремлением снизить издержки производства невзирая на социальные последствия снижения заработной платы, которое неизбежно следовало за механизацией производственных процессов.[36] Крупный управленец Г. Хоу сказал как-то по поводу ухудшающегося положения рабочих: «Являясь гуманистами, мы могли испытывать к ним сочувствие, но, как менеджерам, нам не могло быть оправдания за уменьшение прибылей наших работодателей».[37] В мире производства стало господствовать понятие эффективности, которая достигалась в том числе благодаря изменениям организационной структуры кампаний, улучшению в управлении.[38] Это была эпоха социального расслоения, когда, по словам современника, «свободная борьба превратилась в столкновение организованных сил, а те, что остались свободными, делятся между организованными рабочими и организованным капиталом».[39] Историк С. Хэйс назвал этот процесс «организационной революцией», проходившей под лозунгом «сплотиться или погибнуть».[40] Не только ремесленники, но и бизнесмены не смогли приспособиться к новым условиям в экономике. Зачастую они либо переходили в другие ее отрасли, либо просто прекращали свою деятельногсть. Однако для многих из них этому предшествовала борьба за сохранение своего статуса, привычной жизни, которая так быстро уходила в прошлое. Говоря словами историка, «они боролись, чтобы сохранить общество, в котором их жизнь обретала значение; но повлиять на процесс изменений они уже не могли».[41]

Конец XIX в. стал временем роста новых социальных движений, которые, по выражению Р. Хофстедтера, «впервые всерьез занялись критикой последствий индустриализации». Гринбекеры и популисты выражали недовольство широких слоев сельского населения Америки, причиной для которого стали изменения в экономике и крушение «аграрного мифа», на котором был основан образ американского фермерства.[42] В городах активизировались сторонники муниципальных реформ, призывавшие бороться с язвами городов и обвинявшие их управление в коррупции. Сражения рабочих и большого бизнеса приобрели невиданный прежде размах. Новоанглийская элита изрекала мрачные пророчества, ожидая либо всеобщего хаоса, либо “классовой тирании”.[43] По всей стране возникали секретные “патриотические общества”, объединявшие представителей среднего класса, желающих внести свой вклад в улучшение порядка вещей. Это было время, когда одной из проблем, во весь рост вставших перед обществом, стала неограниченная иммиграция.

Это было вызвано, во-первых, тем, что выросли ее абсолютные цифры, хотя этот рост не был стабильным и постоянным.

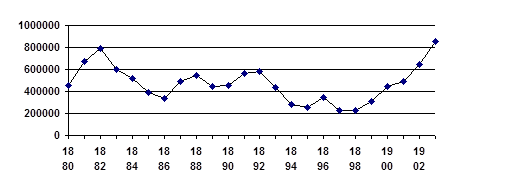

График 1. Иммиграция в США, общее количество иммигрантов (1880-1903).*

График 1 наглядно показывает периоды роста и снижения численности иммиграции. До 1880 г. только в 1854, 1864, 1872 и 1873 гг. количество иммигрантов превышало 400 тыс. человек. После 1880 г. лишь в 1885–1886, и 1894–1899 гг. ее численность была ниже этой цифры, что было связано с кризисами американской экономики в эти годы. “Пиковым” годом был 1882 г., когда в страну въехало около 800 тыс. человек. Таким образом, можно согласиться с утверждением, сделанным в американской литературе, что размер иммиграции определялся состоянием дел в экономике, а точнее—ее потребностью в рабочей силе. Однако стоит также отметить, что на протяжении периодов 1882–1886 и 1892–1898 гг. происходило снижение численности иммиграции в целом, в то время как рост ее в 1886–1892 гг. был достаточно плавным и нестабильным.

Во-вторых (и это было основной причиной недовольства многих), увеличилось количество иммигрантов из стран Восточной и Юго-Восточной Европы. В 1890-1900 гг. 17,7% всех иммигрантов прибыло из Италии, 16,1%—из Австро-Венгрии, 13,7%—из России. Все вместе эти страны дали США более половины иммигрантов.[44] Иммиграция из стран Восточной и Южной Европы получила название “новой”, по контрасту с иммиграцией из германских стран, которая составляла большинство вплоть до последнего десятилетия XIX века.

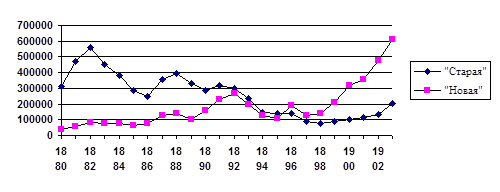

График 2. «Старая» и «новая» иммиграция (1880-1903).*

График 2 демонстрирует тенденцию роста “новой” иммиграции, которая была особенно заметна с самого начала 1890-х гг., но остановлена депрессией в 1893-1897 гг. Однако после завершения кризиса кривая “новой” иммиграции поползла вверх еще быстрее.

Социальный состав иммигрантов оставался довольно стабильным на протяжении последних десятилетий прошлого века. Это хорошо видно на Графике 3 , который представляет численность иммигрантов по некоторым профессиональным категориям. Интересен контраст с предыдущим графиком: несмотря на смену этнических групп, составляющих основу иммиграционного потока, до 1895 г. незаметен резкий сдвиг в занятости. Бросается в глаза значительное уменьшение количества иммигрантов без определенных занятий, что может объясняться как запрещением китайской иммиграции в 1882 г., так и принятием запрета на ввоз законтрактованных рабочих из Европы тремя годами позже.

График 3. Въезд иммигрантов некоторых профессий.*