Реферат: Общая геронтология

Один из наиболее разработанных антропологических критериев биологического возраста для периода зрелости и старения основывается на детальном изучении и оценке возрастного остеоморфного статуса (по рентгенографии кисти). Метод был апробирован в антропологических исследованиях нескольких тысяч лиц в 20 этнотерриториальных общностях бывшего СССР и показал свою пригодность для оценки традиционного индивидуального биологического возраста в стареющих популяциях, а в групповом масштабе — как интегральный показатель уровня санитарного благополучия популяции, ее приспосабливаемости в отношении воздействия среды обитания. Этот подход дал хорошие результаты и при обследовании долгожительских групп Абхазии (Павловский, 1987).

При определении «возрастных норм» и биологического возраста человека следует учитывать пол, индивидуальные и конституциональные особенности, а также принадлежность к определенной эколого-популяционной группе, влияние социальных факторов и другие обстоятельства.

Биологический возраст мужчин и женщин . В общественном мнении существует укоренившееся представление о более раннем и быстром старении женщин. Это нашло отражение в предпочтениях, которые обычно отдаются тем бракам, когда жених старше невесты, но не наоборот. Однако здесь смешиваются два не вполне совпадающие между собой явления. По биологическим процессам, как считают геронтологи, женщины стареют медленнее и живут дольше на 6—8 лет. Например, аналогичные изменения в тканях старых женщин и мужчин наступают у последних раньше на 8 лет, то есть, биологическое старение женщин происходит позже. Большая жизнеспособность женщин сохраняется на протяжении всей жизни. Первоначально закладывается больше мужских зародышей, и в течение первых лет жизни и даже второго-третьего десятилетий может сохраняться некоторое преобладание мужчин, но уже к концу третьего десятилетия численность обоих полов почти сравнивается, и далее возрастающими темпами усиливается численное преобладание женщин. Среди долгожителей в возрасте 100 лет это соотношение составляет приблизительно три-четыре женщины на одного мужчину. Вероятно, определенную роль могут играть защитная функция женских половых гормонов — эстрогенов, оказывающих антисклеротическое действие, и общая бблыцая устойчивость женского организма как адаптация к повышенным биологическим нагрузкам при деторождении. После климакса у женщин быстрее развивается атеросклероз.

С другой стороны, как уже упоминалось, у женщин более рано и резко прекращается детородная функция. Это тоже своего рода адаптация, защита стареющего организма от уже непосильной для него нагрузки, связанной с беременностью и родами. Женское увядание нередко сопровождается «маскулинизацией»: огрубление голоса, черт лица, изменения фигуры, походки, жестов, появление волос на лице (на подбородке, верхней губе), тенденция к полысению.

Однако эти процессы отнюдь не являются обязательными и могут индивидуально сильно варьировать. Обычно у здоровых женщин климакс протекает безболезненно, хотя могут:

быть и нарушения кровообращения («приливы») и некоторые заболевания. Именно на этих явлениях и основывается представление о более раннем старении женщин, хотя оно, как мы видели, и не вполне адекватно общему старению, отражая просто более раннее «отцветание» женщин, нередко связанное с потерей сексуальной привлекательности.

У мужчин увядание менее отчетливо и растягивается на больший срок, но оно равномерно подводит к постарению всего организма. Поэтому мужчины дольше сохраняют свой репродуктивный потенциал и имеют более молодой вид. Однако это сохранение сексуальной способности не распространяется на истинную жизнеспособность организма: у них сильнее вы-•ражены склеротические процессы, более высокий биологический возраст, а общие жизненные шансы ниже, чем у женщин аналогичного хронологического возраста. Длительность жизни мужчин меньше, чем у женщин.

Биологический возраст и конституция. Темпы старения, как и развития, в определенной степени зависят и от конституции человека. Так например, В. П. Войтенко (1979) выделяет два типа старения репродуктивной системы женщин, связанные с особенностями гормональной конституции. Нами установлены различия тиреоидного статуса (по соотношению тироксина и тиреотропина), соответствующие двум разным типам старения женщин (рис. 20). Следует также отметить, что в период пожилого возраста (60—69 лет) некоторые важнейшие параметры жизненности, например, гормоны щитовидной железы, ОРЭ, холестерин и другое, обнаруживают в своем распределении внутри групп «двувершинность» (бимодальность), что свидетельствует о выделении в пожилом возрасте двух различных субпопуляций — вариантов старения. Интересно, что на пороге долгожительства, у женщин 80—89 лет, распределение снова становится одновершинным. При этом, у потенциальных долгожителей наблюдается как бы «омоложение» некоторых функций, как например, более высокий уровень основного гормона щитовидной железы — тироксина, чем в предшествующих возрастных группах; имеются данные и о некотором повышении метаболизма лимфоцитов у лиц 90 лет, по сравнению с 70—79-летними, а также о более низком холестерине у долгожителей.

Неоднократно отмечалась связь биологического возраста с морфологической конституцией — признаками телосложения, например, с относительной массой тела и развитием жирового компонента. Установлена повышенная частота астеноидного варианта при замедленных темпах старения скелета в некоторых среднеазиатских группах (Павловский, 1985).

Неоднократно отмечалась связь биологического возраста с морфологической конституцией — признаками телосложения, например, с относительной массой тела и развитием жирового компонента. Установлена повышенная частота астеноидного варианта при замедленных темпах старения скелета в некоторых среднеазиатских группах (Павловский, 1985).

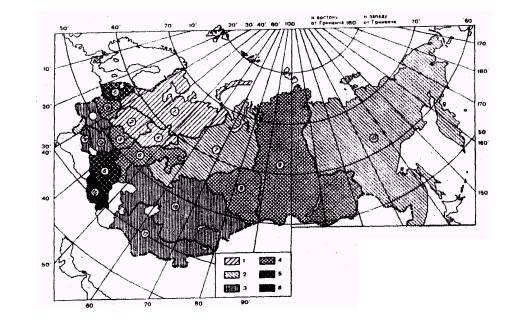

Экономические рйоны России: 1. Северо-Западный, 2. Центральный, 3. Центрально-Черноземный, 4. Волго-Вятский, 5. Северо-Кавказский, 6. Поволжский, 7. Уральский, 8. Западно-Сибирский, 9. Восточно-Сибирский, 10. Дальноевосточный, 11. Прибалтийский, 12. Юго-Западный, 13. Донецко-Приднепровский, 14. Южный, 15. Закавказский

Условные обозначения. Число лиц 80 лиц и старше на 1000 лиц 60 лет и старше: 1. 85-89 чел. 2. 90-99 чел. 3. 100-104 чел. 4. 105-109 чел. 5. 109-114 чел. 6. 140 и более.

Уровень долголетия в крупных регионах России

Биологический возраст в различных эколого-популяционных и этнических группах.

Имеются многочисленные данные о различных темпах старения в разных группах населения с резко отличными экологическими и социальными условиями. Они выявлены, например, в скорости уменьшения роста, массы, мышечной силы, основного обмена, для динамики артериального давления, скорости психомоторных реакций и других показателей.

Наиболее важный аспект — связь биологического возраста с внешними (экзогенными) факторами, особенно в экстремальных условиях окружающей среды. Окружающая среда — это комплекс не только природных, но и социальных условий. Особую роль среди внешних факторов играют антропогенные, то есть, создаваемые деятельностью самого человека. При благоприятных климатических и, особенно, социальных условиях биологический возраст несколько отстает от хронологического. Противоположная картина отмечается, например, в условиях сильного стресса (фашистские концлагеря), повышения фона ионизирующей радиации (чернобыльцы).

По существу само распределение показателей биологического возраста позволяет оценить санитарное состеяние и благополучие в популяции (Павловский, 1987). У мужских групп современного сельского населения выявляется некоторое снижение темпов старения скелета в направлении с севера на юг. Относительно высокие темпы наблюдались у коренных народов Севера — ненцев, чукчей, эскимосов, бурят. Относительно самые низкие скорости старения были у абхазов, некоторых групп грузин, каракалпаков и других. С возрастом роль средовых воздействий постепенно усиливается.

Весьма значительно и влияние социальных факторов: в группах с повышенным долголетием широко распространены традиции уважения к старикам, их особый социальный статус. Чрезвычайно важна роль социальных преобразований, направленных на повышение здоровья, при освоении новых экстремальных экологических ниш, таких как космос, вахтовые поселения на севере, в пустыне и т. д.

Роль этнической принадлежности в определении биологического возраста меньше, чем экологии. Напомним, что речь все время идет об остеоморфном статусе, то есть, старении скелета. По этому показателю в экстремальных районах существует ограничение индивидуального разнообразия биологического возраста, то есть, возрастной динамики скелетных признаков. В комфортных же регионах отмечено повышение разнообразия. Таким образом, каждой зонально-климатической области свойственны свои особенности протекания «нисходящего этапа» онтогенеза, и они в большей степени ассоциируются с внешними факторами, чем с этнической принадлежностью. Было также отмечено повышение уровня полового диморфизма в темпах старения скелета у населения южных районов, особенно с высоким процентом долгожителей (см. карту).

Преждевременное старение

Преждевременное старение в отличие от физиологического (естественного) — весьма распространенное явление в различных группах современного человечества.

Понятие физиологического старения и «естественной смерти» было введено И. И. Мечниковым, хотя он подразумевал под этим, скорее, некий человеческий идеал, который реализуется довольно редко. Мерой приближения к нему можно считать характер старения в некоторых долго-жительских группах. Для большинства же пожилых и старых людей характерны разные степени преждевременной старости. В этом случае биологический возраст обычно более или менее опережает хронологический, то есть, нормативы, которые ему соответствуют. Для реального разграничения этих двух типов старения предложены следующие определения:

«Физиологическое старение» подразумевает естественное начало и постепенное развитие характерных для данного вида старческих изменений, ограничивающих способность организма приспосабливаться к окружающей среде.

«Преждевременное старение» — любое частичное или более общее ускорение темпа старения, приводящее к тому, что данное лицо опережает средний уровень старения своей возрастной группы.

Преждевременное старение может зависеть от многих причин — как внутренних (в том числе, и наследственности), так и от влияния внешних (средовых) факторов. Старение может способствовать клиническому проявлению болезни, быть ее непосредственной причиной или следствием. В медицинском и социально-экономическом плане наибольшее значение имеет преждевременное старение в ассоциации с возрастными болезнями, которые развиваются быстро, приводят к одряхлению и инвалидности. Многие специалисты полагают, что атеросклероз, например, является одним из основных факторов, определяющих характер старения и его темп. Существует даже мнение, что атеросклероз не заболевание, а широко распространенные возрастные изменения сердечно-сосудистой системы, занимающие особое место по частоте и тяжести проявлений в пожилом возрасте. При преждевременном старении функциональное состояние сердечно-сосудистой системы ухудшается в большей степени, чем при физиологическом («нормальном») старении. Прогрессирующий склероз сосудов мозга по своим симптомам во многом напоминает старческое одряхление в таких признаках, как изменения осанки, кожи, волос и т. д. Проявления церебрального склероза и старения переплетаются так тесно, что первый иногда даже рассматривают в качестве возможной «модели» преждевременного старения.

Обычно биологический возраст таких людей более продай-. нут, сравнительно с их возрастной «нормой». По отдельным показателям лица с преждевременным старением опережали норму для физиологического старения на 10-15 лет, хотя другие характеристики могут почти не затрагиваться возрастными сдвигами. У большинства обследованных центр тяжести тела был смещен кпереди, что может быть вызвано изменениями в позвоночнике. Значительно меняется эндокринная формула: так, например, у мужчин 45—55 лет с явлениями преждевременного старения понижено выделение мужских половых гормонов и повышено — женских. Ослаблена общая иммунологическая реактивность, в крови увеличено содержание холестерина.

При преждевременном старении в еще бблыпей мере, чем обычно, проявляется разновремен?