Реферат: Пчеловодство. Болезни пчел

Признаки болезни. Рост, развитие и продуктивность пораженной варроатозом семьи резко снижаются, такие семьи слабеют и гибнут. Диагноз болезни устанавливают на пасеке при осмотре семей, трутневого и пчелиного расплода. На брюшке и груди пчел можно обнаружить клещей, а на куколках, извлеченных из ячеек пинцетом, - яйца, протонимфы, дейтонимфы и взрослых паразитов. Клещей легко обнаружить в соре на дне улья. Для лабораторного исследования направляют сор со дна ульев, мертвых пчел и кусочки запечатанного расплода (желательно трутневого).

Болезнь распространяется в пределах пасеки через блуждающих пчел, пораженных клещом, при переносе рамок с расплодом и пчелами из больных семей в здоровые. На большие расстояния болезнь распространяется при продаже больных семей и маток, с улетающими роями и при кочевке пасек.

Согласно многолетним наблюдениям за развитием варроатоза, в первые два года после заражения, пока популяция клещей немногочисленна, резкого отрицательного влияния на развитие семей они не оказывают. Ослабление и гибель пчелиных семей обычно начинаются через 2-3 года после заражения. Поэтому очень важно своевременно установить появление клещей в семьях и немедленно принять меры по борьбе с варроатозом.

Браулез. Возбудитель болезни — пчелиная вошь браула (BraulacoecatNitzch.), которая паразитирует на теле матки и рабочих пчел. Взрослые браулы - небольшие бескрылые насекомые величиной с просяное зерно, коричневого цвета, имеющие по три пары ног. Чаще их можно встретить на матке, реже - на пчелах. Самка откладывает яйца под крышечки медовых сотов. Вышедшая из яйца личинка питается пергой и медом; она прокладывает ходы под восковыми крышечками медовых сотов.

3. Паразиты и хищники пчел

Паразиты пчел. К ним относят восковую моль, мышей. Восковая моль— паразит пчелиной семьи. Различают два ее вида: большую (GalleriamellonellaL.) и малую (AchroeagnsellaFabr.). Обе они относятся к семейству ночных бабочек-огневок.

Самки живут до 26 дн. За это время они откладывают в ульевой сор, щели и на соты до 2000-3000 (большая) и 300-400 (малая) яиц. Из них вылупляются гусеницы, которые питаются воском. Последние проделывают ходы, оплетаемые паутиной. Окукливаются гусеницы в щелях, под холстиками, где прядут сигарообразные коконы. Нередко гусеницы, проделывая ходы в сотах, повреждают расплод, отчего он погибает. Молью поражаются, чаще слабые семьи, содержащиеся на старых сотах, а также сушь и другое восковое сырье при неправильном хранении.

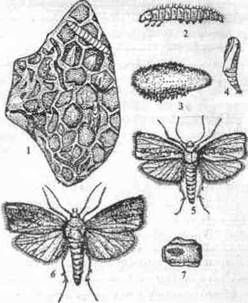

Восковая моль (большая)

1 — сот, пораженный молью;

2 - гусеница;

3 — кокон;

4 - куколка;

5 - бабочка-самец;

6 - бабочка-самка;

7 - яйца на стенках ячейки.

При сильном поражении гнезда все соты могут быть заполнены паутиной и отбросами гусениц, в результате чего они превращаются в труху.

Мыши. Они проникают в улей осенью и зимой, устраивают свои гнезда в утепляющем материале, питаются мертвыми пчелами, медом и разрушают соты. Присутствие мышей в улье можно установить по остаткам съеденных пчел (остаются брюшки), а также по обнаруженному мышиному калу. Мыши наносят пчелиной семье большой вред, пчелы не выносят мышиного запаха и не отстраивают сотов, поврежденных мышами.

Хищники пчелиной семьи.

Их делят на хищников меда (осы, бабочка «мертвая голова», муравьи) и пчел (шершень, филант, золотистая щурка).

Осы (Vospa germanica F., Vespa silvestris Scop.). Они нападают на пчелиные семьи обычно осенью, похищая мед, а иногда и пчел.

Муравьи. Часто они проникают в ульи и уносят мед. Иногда поселяются в утепляющем материале. Некоторые виды муравьев уничтожают и пчел.

Шершень (VespacrabroL.). Это крупная оса длиной 26-27 мм. Ловит пчел в поле, на пасеке и около летка. Прокалывает медовый зобик, высасывает нектар. Пережеванными пчелами он кормит своих личинок.

Шершни появляются на пасеке к осени. Свои гнезда устраивают в дуплах деревьев, иногда под крышами ульев.

Филант или пчелиный волк (PhilanthustriangulumF.). Это насекомое длиной 12-15 мм. Напоминает осу, но отличается большой головой и более желтой окраской брюшка. Настигает пчелу на лету. Пойманными пчелами кормит своих личинок. На выращивание одной личинки использует до шести пчел. Особенно широко распространены филанты на юге в степной зоне, где наносят пасекам большой вред. Поселяются в сухих песчаных почвах.

Золотистая щурка (MeropsapiasterL.). Это небольшая яркоокрашенная насекомоядная птица с длинным изогнутым клювом.

Особенно много шурок на юге. Они стаями носятся над пасекой,1| истребляя пчел и ослабляя семьи. Гнезда устраивают в глубоких ноpax над обрывами рек и оврагов. Уничтожают много вредных насекомых. Истреблять птиц и разорять их гнезда запрещается, так как золотистая щурка занесена в Красную книгу.

4. Общие мероприятия по профилактике и борьбе с болезнями пчел

В защите пчел от заболеваний важное значение имеет содержание на пасеке сильных семей. Для предупреждения болезней нужно размещать пасеки в районах с богатой медоносной растительностью, в сухих, защищенных от ветра местах. Пчелиные семьи следует снабдить обильными кормовыми запасами и установить за ними хороший уход. В лесной зоне часть кормовых запасов в семьях надо заменять сахарным сиропом. Одна из важных профилактических мер - отбор высокопродуктивных, хорошо зимующих, устойчивых к болезням пчелиных семей. При этом не следует допускать тесного инбридинга (близкородственного разведения).