Реферат: Понятие и система принципов уголовного процесса

в зависимости от объекта регулирования:

· судоустройственные (организационные),

· судопроизводственные (функциональные).

Признаки:

1) высокая степень общности,

2) действие на протяжении всего процесса или в нескольких стадиях,

3) согласованность с другими принципами процесса,

4) объективная необходимость существования,

5) связь с другими принципами процесса,

6) самостоятельное содержание.

Свойства:

1) нормативно - правовой характер,

2) главенствующее положение в системе правовых положений,

3) демократическое и гуманистическое содержание,

4) возможность применения в качестве критерия законности действий и решений.[5]

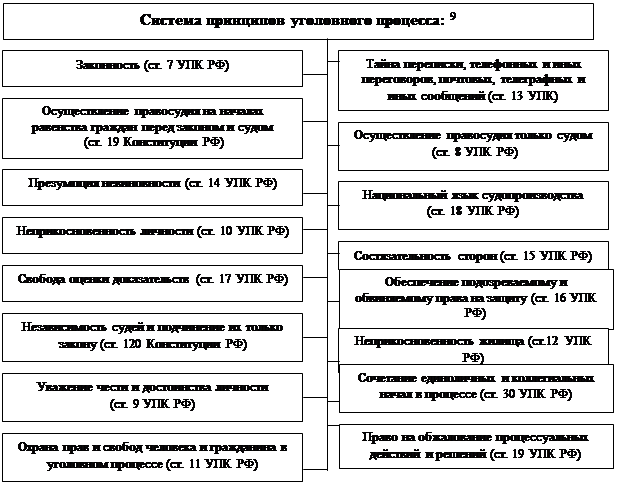

Система принципа уголовного процесса

Принципы действуют в рамках целостной системы, где сущность и значение каждого принципа обуславливается не только собственным содержанием, но и функционированием всей системы, где нарушение любого принципа приводит обычно к нарушению других принципов и тем самым к нарушению законности при производстве по делу. Принятие действующего УПК РФ должно было ознаменовать дальнейшее совершенствование нормативного закрепления принципов судопроизводства и определение механизма их действия, в частности обеспечения права потерпевшего на судебную защиту, гарантий прав обвиняемого, подозреваемого на защиту, принципа равноправия сторон и др.

К принципам уголовного процесса относятся те правовые положения, которые гарантируют права и свободы человека и гражданина в уголовном процессе, определяют построение судебного разбирательства как центральной стадии процесса и находят свое выражение в одной или нескольких стадия предшествующих судебному разбирательству или следующих за ним.

В силу особого, решающего значения судебного разбирательства в системе всех стадий уголовного процесса принципы уголовного разбирательства являются принципами всего процесса. Это понятно, так как принципы судебного разбирательства оказывают определенное воздействие и на деятельность в стадиях, предшествующих судебному разбирательству. [6]

Система принципов – целостное правовое образование, в рамках которого принципы находятся во взаимосвязи, взаимодействии и взаимообусловленности.[7]

Требование системности предполагает: а) высший уровень выделения качественных свойств объекта; б) самостоятельность, относительную обособленность каждого элемента, образующего целое; в) равнозначность частей системы, отсутствии между ними отношений подчиненности; г) внутреннюю связь компонентов как звеньев единой цепи; д) ограниченное количество элементов, обеспечивающих в единстве завершенность целого. Анализ отечественного уголовно-процессуального права и практики его применения позволяет предложить следующую систему принципов уголовно-процессуальной деятельности: 1) соблюдение уголовно-процессуальной формы; 2) активности; 3) целесообразности; 4) быстроты (своевременности); 5) процессуальной самостоятельности; 6) документирования (письменности); 7) обеспечения прав участников; 8) непосредственности исследования документов; 9) полноты доказывания; 10) оценки доказательств по внутреннему убеждению; 11) законности, обоснованности, мотивированности и справедливости процессуальных решений; 12) чести (совести); 13) культуре.[8]

|

Проблемы

5 марта 2004 г. Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ». В подготовке необходимых материалов, использованных при разработке проекта постановления, приняли активное участие верховные суды республик, краевые областные и равные им суды, научные и учебные заведения, члены Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, представители правоохранительных органов. В соответствии с проводившимся мониторингом от судов периодически поступала информация о применении и нового процессуального законодательства при рассмотрении конкретных уголовных дел. Было выявлено немело фактов, когда допускались судебные ошибки, связанные, в частности, с формальным пониманием судами отдельных положений уголовно-процессуального закона, в результате чего нарушались конституционные права на судебную защиту как подсудимых, так и потерпевших. В целях устранения таких нарушений в п. 1 постановления Пленума обращается внимание судей на их обязанность при рассмотрении уголовных дел и вынесении решений соблюдать установленные главой 2 УПК РФ принципы уголовного судопроизводства, имеющего своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.[9]

Разъяснения, содержащиеся в п. 3 постановления Пленума, полностью отвечают на все еще встречающие вопросы о том, не будет ли нарушен принцип состязательности сторон, когда подсудимый отказался от защитника, а в деле участвует государственный обвинитель? Здесь важно обеспечить обвиняемому, подсудимому право на защиту, а его отказ от адвоката не должен быть вынужденным. Поэтому суду рекомендуется выяснить причину такого отказа, и подсудимый должен быть уверен, что при его желании суд может реально обеспечить участие защитника в деле. Вынесение приговора с соблюдением процедур, установленных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, не может рассматриваться как нарушение прав подсудимого на защиту, если отказ от защитника заявлен письменном виде или отражен в протоколе соответствующего процессуального действия.

Принимая отказ от защитника, суд в определении (постановлении) должен мотивировать свое решение. Как показало обобщение, основная причина отмены обвинительного приговора в связи с нарушением права подсудимого на защиту – невыполнение этих требований закона.[10]

Анализ кассационной и надзорной практики выявил единичные вынесения приговора незаконным составом суда. Что противоречить ст. 7 и ст. 8 УПК РФ. Такое дело было предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека.

Так, 4 марта 3003 года по делу Посохова, осужденного Неклиновским районным судом Ростовской области, было установлено, что суд нарушил порядок отбора народных заседателей, т.е. создал суд не на основе закона. В соответствии с п.1. ст. 6 Конвенции от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод» с Российской Федерации было взыскано в пользу Посохова 500 евро за причиненный ему моральный вред.

К этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ уже обращался. В п. 13 его постановления от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международных договоров РФ»указывается следующее: «В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, имеет право на суд, созданный на основе закона».

В п.23 постановления от 5 марта 2004 г. Пленум еще раз подтвердил, что в случаях, когда суд кассационной инстанции, проверяя по кассационным жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора и иного судебного решения, установит, что приговор постановлен судом первой инстанции, неправомочным его выносить, а также принимать решения в ходе производства по уголовному делу, такой приговор в любом случае подлежит отмене как вынесенный незаконным составом суда.[11]