Реферат: Промышленные синтезы на основе углеводородов

В 1925 году С.В. Лебедев выдвинул практическую задачу создания промышленного способа синтеза каучука. В 1927 году эта задача была решена. Под руководством Лебедева были получены в лаборатории первые килограммы синтетического каучука. С.В. Лебедев изучил свойства этого каучука и разработал рецепты получения из него важных для промышленности резиновых изделий, в первую очередь автомобильных шин. В 1930 году по методу Лебедева была получена первая партия нового каучука на опытном заводе в Ленинграде, а спустя два года в Ярославле пущен в строй первый в мире завод по производству синтетического каучука в широких масштабах.

7.Получение синтетического каучука.

В разработке синтеза каучука Лебедев пошёл по пути подражания природе. Поскольку натуральный каучук – полимер диенового углеводорода, то Лебедев воспользовался так же диеновым углеводородом, только более простым и доступным – бутадиеном CH2 =CH-CH=CH2 .

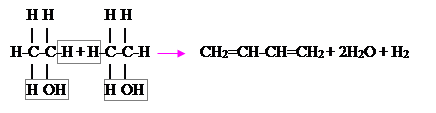

Сырьём для получения бутадиена служит этиловый спирт. Получение бутадиена основано на реакциях дегидрирования и дегидратации спирта. Эти реакции идут одновременно при пропускании паров спирта над смесью соответствующих катализаторов:

Сырьём для получения бутадиена служит этиловый спирт. Получение бутадиена основано на реакциях дегидрирования и дегидратации спирта. Эти реакции идут одновременно при пропускании паров спирта над смесью соответствующих катализаторов:

Бутадиен очищают от непрореагировавшего этилового спирта, многочисленных побочных продуктов и подвергаю полимеризации.

а) полимеризация – процесс соединения двух, трёх и более молекул полимера, с образованием вещества того же состава, но большего молекулярного веса. При этом происходит разрыв и образование новых химических связей, следовательно, полимеризация – типичная химическая реакция. Процессы полимеризации относятся к цепным реакциям, то есть к таким процессам, при которых в веществе происходит образование активных частиц, способных вызвать ряд последовательных превращений вещества. Реакции этого типа могут протекать с огромной, взрывной скоростью. Реакция полимеризации, начавшись в одном месте, быстро распространяется по всей массе вещества.

Для того чтобы заставить молекулу мономера соединиться друг с другом, их необходимо предварительно возбудить, то есть привести их в такое состояние, когда они становятся способными, в результате раскрытия двойных связей к взаимному присоединению. Это требует затраты определённого количества энергии или участия катализатора.

При каталитической полимеризации катализатор не входит в состав образующегося полимера и не расходуется, а выделяется по окончании реакции в своём первоначальном виде. В качестве катализатора процесса полимеризации бутадиена 1,3 С,В. Лебедев выбрал металлический натрий, впервые применённый для полимеризации непредельных углеводородов русским химиком А.А. Кракау.

|

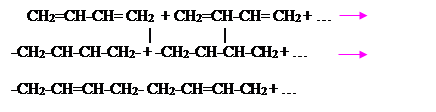

Формула строения бутадиенового каучука: (-СH2 -CH=CH-СH2 -)n.

Отличительной особенностью процесса полимеризации является то, что при этом молекулы исходного вещества или веществ соединяются между собой с образованием полимера, ен выделяя при этом каких-либо других веществ.

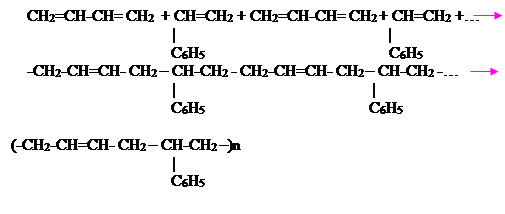

Некоторые синтетические каучуки получают из различных мономеров в результате их совместной полимеризации, называемой сополимеризацией.

б) Сополимеризация бутадиена и стирола чаще всего осуществляется в эмульсии.

|

Полимеризация в эмульсиях даёт возможность получать огромные количества различных сополимерных каучуков, обладающих ценными техническими качествами, но всё же достаточно далёких от натурального каучука и не удовлетворяющих всем требованиям потребителей.

В настоящее время, для получения синтетических каучуков, в основном используются углеводороды, содержащиеся в нефтяных газах и продукты переработки нефти.

8.Босинтез белков.

К настоящему времени разработано много методов превращения а-аминокислот в пептиды и синтезированы простейшие природные белки –инсулин, рибонуклеаза, вазопрессин, окситоцин и др.

Для того чтобы соединить две аминокислоты пептидной связью, необходимо: а) закрыть (защитить) карбоксильную группу глицина и аминогруппу аланина, чтобы не произошло нежелательных реакций по этим группам; б) образовать пептидную связь; в) снять защитные группы. Защитные группы должны надёжно закрывать аминную и карбоксильную группы в процессе синтеза и потом легко сниматься без разрушения пептидной связи.

Защита аминогруппы наиболее просто проводится ацилированием:

-HCl

R-COCl+H2N-CH-COOH---R-CO-NH-CH-COOH

CH2 CH3

Карбоксильную группу для защиты превращают в сложноэфирную:

-HOH

H2N-CH2-COOH+HOR--- H2N-CH2-COOR

Для образования пептидной связи или активируют карбоксильную группу N-ацилаланина, превращая его в хлорангидрид, или проводят конденсацию в присутствии сильных водоотнимающих веществ (дициклогексилкарбодиимид, этоксиацетилен):

-H2 O гидролиз

![]() R-CO-NH-CH-COOH+HNHCH2-COOR- R-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOR-

R-CO-NH-CH-COOH+HNHCH2-COOR- R-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOR-

CH3 CH3

- H2N-CH-CO-NH-CH2-COOH

|

CH3

Затем снимают защитные группы в таких условиях, чтобы не затрагивалась пептидная связь. Таким образом можно синтезировать не только ди-, но и три-, и тетрапептиды и т. д. . Очень перспективный метод синтеза пептидных связей предложил в 1960 г. Мерифильд (США). Этот метод потом получил название твёрдофазного синтеза пептидов . Первая аминокислота с защищённой аминогруппой присоединяется к твёрдому носителю – ионнообменной смоле, содержащей первоначально группы –CH2Cl (1-ая стадия), с образованием так называемой “якорной” связи, которая обозначена жирной линией(’ ):