Реферат: Роль экологических факторов в динамике численности организмов

а) Понятие об оптимуме

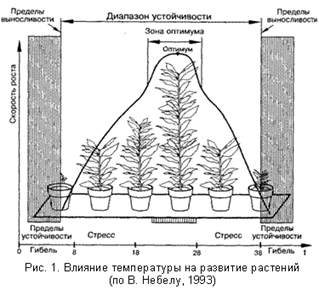

Каждый организм и экосистема развиваются при действии определенного сочетания факторов: влаги, света, тепла, наличия и состава питательных веществ. Эти факторы действуют на организм одновременно. Для каждого организма, популяции, экосистемы можно определить диапазон условий среды, иначе говоря, диапазон устойчивости (рис. 1), в рамках которого происходит жизнедеятельность объектов.

В процессе исторического развития у организмов и биосистем сформировались определенные требования к условиям среды. Дозы факторов, при которых организм, популяция или биоценоз достигают наилучшего развития и максимальной продуктивности, соответствует оптимуму условий. С изменением этой дозы в сторону уменьшения или увеличения происходит угнетение организма и чем сильнее отклонение значения факторов от оптимума, тем снижение жизнеспособности больше, вплоть до гибели организма или разрушения биоценоза. Условия, при которых жизнедеятельность максимально угнетена, но организм и биоценоз еще существуют, называются пессимальными.

ПРИМЕР. На севере лимитирующим фактором является тепло, на юге этот фактор - влагообеспеченность. На Крайнем Севере самые производительные леса из лиственницы Каяндера разнотравные растут в поймах рек – здесь складывается благоприятный гидротермический режим и почвы во время паводков регулярно пополняются элементами питания. Самые низкопроизводительные леса – из той же лиственницы, но с покровом из сфагновых мхов, формируются на северных склонах гор в условиях постоянного переувлажнения и холодности почв. Уровень многолетней мерзлоты под моховым покровом не опускается ниже 30 см. В Южном Приморье оптимальные лесорастительные условия свойственны северным склонам в их средней части, а пессимальные – сухим южным склонам с выпуклой поверхностью.

Можно привести много примеров оптимумов и пессимумов у растений, животных и их сообществ по отношению к свету, влаге, теплообеспеченности, засоленности почв и др. факторам.

б) Понятие о толерантности

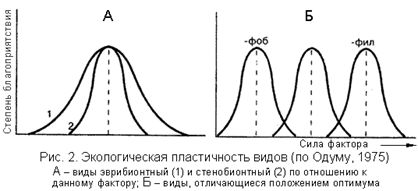

Для разных видов растений и животных пределы условий, в которых они себя хорошо чувствуют неодинаковы. Например, одни растения предпочитают очень высокую влажность, другие предпочитают засушливые местообитания. Одни виды птиц улетают в теплые края, другие – клесты, кедровки и птенцов выводят зимой. Чем шире количественные пределы условий среды обитания, при которых тот или иной организм, вид и экосистема могут существовать, тем выше степень их выносливости, или толерантности. Свойство видов адаптироваться к условиям среды называется экологической пластичностью (рис.2), а по амплитуде переносимых популяциями естественных колебаний фактора судят об экологической валентности вида.

Виды с узкой экологической пластичностью, т.е. способные существовать в условиях небольшого отклонения от своего оптимума, узкоспециализированные, называются стенобионтными (stenos – узкий), виды широко приспособленные, способные существовать при значительных колебаниях факторов – эврибионтные (eurys – широкий) Границы, за которыми существование невозможно, называются нижним и верхним пределами выносливости, или экологической валентности.

ПРИМЕР. Рыбы соленых и пресных водоемов – стенобионты. Трехиглая колюшка и лосось – эврибионты. Стенобионты-растения: чозения, тополь корейский – растения пойм, гигрофитные растения (калужница болотная, рогоз,), ксерофиты Приморья – сосна густоцветковая, абрикос маньчжурский, леспедеца и др. К стенобионтам можно отнести почти всех млекопитающих, в том числе и человека. Достаточно небольшого отклонения температуры воздуха (22-26°C) и воды (28-38°C) от "нормального" значения, пониженного содержания кислорода и повышенного содержания вредных веществ (хлора, паров ртути, аммиака и др.) в воздухе, чтобы вызвать резкое ухудшение его состояния.

По отношению к одному фактору вид может быть стенобионтом, по отношению к другому – эврибионтом. В зависимости от этого выделяют прямо противоположные пары видов: стенотермный – эвритермный (по отношению к теплу), стеногидрический – эвригидрический (к влаге), стеногаленный – эвригаленный (к засоленности), стено- – эврифотный (к свету), и др.

Существуют и другие термины, характеризующие отношение видов к факторам окружающей среды. Добавление окончания "фил" (phyleo (греч.) – люблю) означает, что вид приспособился к высоким дозам фактора (термофил, гигрофил, оксифил, галлофил, хионофил), а добавление "фоб", наоборот, к низким (галлофоб, хионофоб). Вместо "термофоба" обычно употребляется "криофил", вместо "гигрофоба" – "ксерофил".

Типичные эврибионты - простейшие организмы, грибы. Из высших растений к эврибионтам можно отнести виды умеренных широт: сосну обыкновенную, лиственницу даурскую, дуб монгольский, иву Шверина, бруснику и большинство видов вересковых.

Стенобионтность вырабатывается у видов, длительное время развивающихся в относительно стабильных условиях. Чем сильнее она выражена, тем меньшим ареалом обладает вид, или его сообщество. Наиболее распространенные виды, имеют широкий диапазон толерантности ко всем факторам. Они называются космополитами. Но таких видов мало.

1.3 Лимитирующие факторы и закон Либиха

Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора или закон минимума Либиха — один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнение экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организмов.

Именно от этого, минимально (или максимально) представленного в данный конкретный момент экологического фактора зависит выживание организма. В другие отрезки времени ограничивающим могут быть другие факторы. В течение жизни особи видов встречаются с самыми разными ограничениями своей жизнедеятельности. Так, фактором, ограничивающим распространение оленей, является глубина снежного покрова; бабочки озимой совки (вредителя овощных и зерновых культур) — зимняя температура и т. д.

Это закон учитывается в практике сельского хозяйства. Немецкий химик Юстус Либих установил, что продуктивность культурных растений, в первую очередь, зависит от того питательного вещества (минерального элемента), который представлен в почве наиболее слабо. Например, если фосфора в почве лишь 20 % от необходимой нормы, а кальция — 50 % от нормы, то ограничивающим фактором будет недостаток фосфора; необходимо в первую очередь внести в почву именно фосфорсодержащие удобрения.

По имени учёного названо образное представление этого закона — так называемая "бочка Либиха". Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке и длина остальных досок уже не имеет значения.

Иначе говоря, закон лимитирующего фактора состоит в том, что избыток или недостаток любого абиотического фактора может повлечь за собой ограничение или остановку роста популяции видов в экосистеме, даже если все остальные факторы находятся в диапазоне толерантности для этих видов. Ограничивающий рост популяции видов абиотический фактор называется лимитирующим. Как правило, лимитирующими факторами наземных экосистем являются вода, температура, питательные вещества. Лимитирующими факторами водных экосистем являются соленость, освещенность, температура и наличие кислорода.

2. Воздействие экологических факторов на динамику численности

2.1 Понятие динамики численности

В природе не отмечено ни одной популяции, которая оставалась бы стабильной даже на протяжении короткого отрезка времени. В зависимости от внешних и внутренних факторов численность постоянно колеблется – по годам, сезонам, от поколения к поколению. "Волны жизни", так назвал такие колебания основатель популяционной генетики С.С. Четвериков.

Принято различать непериодические и периодические колебания численности естественных популяций.

Известно, что численность популяции зависит от многих факторов. Нередко изменения в численности популяции связаны с деятельностью человека. Но основными причинами являются изменения условий существования, порождаемые действиями абиотических и биотических факторов. Влияния этих факторов направлены на интенсивность роста, размножения, на скорость развития и смертность.

Так, при улучшении кормовой базы, снижении числа хищников, ослаблении конкурентных отношений численность популяции увеличивается за счет повышения рождаемости и снижения смертности. И, наоборот, при сокращении питания, усилении давления паразитов и хищников, обострении конкурентных отношений численность сокращается за счет снижения рождаемости и повышения смертности.

Динамика численности выводит популяцию из равновесного состояния, что может привести к изменениям в экосистеме. Стабильность экосистемы означает, что популяции каждого входящего в нее вида находятся в равновесии. Равновесие же в популяции определяется соотношением факторов, ограничивающих численность, увеличивающих или снижающих ее. При этом рождаемость в популяции уравновешена смертностью. Поэтому проблема сохранения равновесия сводится к поддержанию равновесия между смертностью и рождаемостью.

При рассмотрении причин, вызывающих изменения численности в популяции, очень важно выделить зависимые и независимые от плотности факторы. Именно последние способны оказывать регулирующее действие и способствовать установлению равновесного состояния популяции.

Необходимо остановиться и на способности популяции к саморегуляции. Механизмы внутрипопуляционной регуляции позволяют восстановить оптимальные численность и плотность популяции и не дают популяции исчезнуть.

Численность и плотность популяции зависят от величин рождаемости (плодовитости) и смертности.

Рождаемость – это способность популяции к увеличению.