Реферат: Система человек-машина

Рсв = Р {Тц < Тдоп } = © φ (Т) dT,

0

где φ (Т) — функция плотности времени решения задачи системой «человек — машина».

Эта же вероятность по статистическим данным оценивается по выражению

Рсв = 1 – mнс / N

где mнс — число несвоевременно решенных СЧМ задач.

При определении величин mош и mнс , а следовательно, и при оценке вероятностей Pпр и Рсв не имеет значения, за счет каких причин (некачественной работы машины или некачественной деятельности оператора) неправильно или несвоевременно решена задача системой «человек — машина».

Поскольку большинство СЧМ работают в рамках определенных временных ограничений, то несвоевременное решение задачи приводит к недостижению цели, стоящей перед системой «человек — машина». Поэтому в этих случаях в качестве общего показателя надежности используется вероятность правильного (Рпр ) и своевременного (Рсв ) решения задачи

Рсмч = Pпр Рсв ,

Такой показатель используется, например, при применении обобщенного структурного метода оценки надежности СЧМ [см. 31].

Безопасность труда человека в СЧМ оценивается вероятностью безопасной работы

n

Рсчм = 1 - ∑ Pвоз I Pош I ,

i=1

где Рвоз i — вероятность возникновения опасной или вредной для человека производственной ситуации i-го типа; РОШ i — вероятность неправильных действий оператора в i-й ситуации; n — число возможных травмоопасных ситуаций.

Опасные и вредные ситуации могут создаваться как техническими причинами (неисправность машины, аварийная ситуация, неисправность защитных сооружений), так и нарушениями правил и мер безопасности со стороны людей. При этом, в условиях автоматизированного производства, когда контакт человека с рабочими частями машин и оборудования сравнительно невелик, большая роль в возникновении опасных и вредных для человека ситуаций принадлежит психофизиологическим факторам. Их влияние также нужно учитывать при определении показателя Рбт .

Степень автоматизации СЧМ характеризует относительное количество информации, перерабатываемой автоматическими устройствами. Эта величина определяется по формуле

Ka = 1 – Ноп / Нсмч ,

где Ноп — количество информации, перерабатываемой оператором; Нсчм — общее количество информации, циркулирующей в системе «человек — машина».

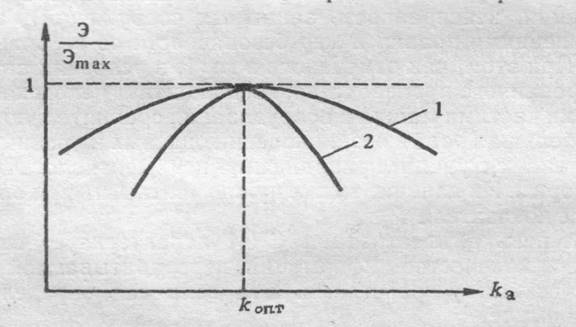

Для каждой СЧМ существует некоторая оптимальная степень автоматизации (ko пт ), при которой эффективность СЧМ становится максимальной. При этом чем сложнее СЧМ, тем больше потери эффективности из-за неправильного выбора степени автоматизации. Это видно из сравнения кривых 1 и 2 на рис. Оптимальная степень автоматизации устанавливается в процессе решения задачи распределения функций между человеком и машиной.

|

Зависимость эффективности СЧМ от степени автоматизации: 1 — для простых систем; 2 — для сложных систем

Экономический показатель характеризует полные затраты на систему «человек — машина». В общем случае эти затраты складываются из трех составляющих: затрат на создание (изготовление) системы Си ,затрат на подготовку операторов Соп и эксплуатационных расходов Сэ . По отношению к процессу эксплуатации затраты Си и Соп являются, как правило, капитальными. Тогда полные приведенные затраты в СЧМ определяются выражением

Wсчм=Сэ + Ен (Соп + Си ),

где Ен — нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат.

При заданной величине Wсчм путем перераспределения затрат между отдельными составляющими Си , Соп и Сэ можно получить различные значения общей эффективности СЧМ. И, наоборот, заданная эффективность СЧМ может быть обеспечена с помощью различных затрат в зависимости от распределения их между отдельными составляющими. Методы технико-экономической оптимизации СЧМ (получение заданной эффективности при минимуме Wсчм или получение максимума эффективности при заданной величине Wсчм ) путем перераспределения затрат Си , Соп и Сэ .

Большое значение при анализе и оценке СЧМ имеют эргономические показатели. Они учитывают совокупность специфических свойств системы «человек — машина», обеспечивающих возможность осуществления в ней деятельности человека (группы людей). Эргономические показатели представляют собой иерархическую структуру, включающую в себя целостную эргономическую характеристику (эргономичность СЧМ), комплексные (управляемость, обслуживаемость, освояемость и обитаемость СЧМ), групповые (социально-психологические, психологические, физиологические, антропометрические, гигиенические) и единичные показатели.

С помощью рассмотренных показателей можно оценить одно или несколько однотипных свойств СЧМ. Иногда их может оказаться недостаточно для решения инженерно-психологических задач (например, при выборе одного из нескольких конкурирующих вариантов СЧМ). В этом случае нужно дать интегральную оценку качества системы «человек — машина» как совокупности всех ее основных свойств. Для этого используется понятие эффективности СЧМ, под которой понимается степень приспособленности системы к выполнению возложенных на нее функций. При определении эффективности СЧМ необходимо учесть следующие правила:для получения полной интегральной оценки следует учитывать всю совокупность частных показателей качества СЧМ;

частные показатели должны входить в общую оценку с некоторым «весом», характеризующим их важность в данной системе;

поскольку частные показатели имеют различный физический смысл и измеряются в разных величинах, они должны быть приведены к безразмерному и нормированному относительно некоторого эталона виду.

При этом следует отметить, что все частные показатели с точки зрения их влияния на эффективность могут быть повышающими (надежность, безопасность, своевременность и т. п.) или понижающими (затраты, время решения задачи и др.)- Поэтому нормирование производится следующим образом: