Реферат: Социология как наука. Объект и предмет изучения социологии

Функции социологии.

Социология как самостоятельная отрасль знаний реализует все присущие общественной науке функции: теоретико-познавательную, критическую, описательную, прогностическую, преобразовательную, информационную, мировоззренческую. Вообще функции гуманитарных наук принято делить на две группы: гносеологические, то есть познавательные и собственно социальные. Гносеологические функции социологии проявляются в наиболее полном и конкретном познании тех или иных сторон социальной жизни. Социальные функции раскрывают пути и способы их оптимизации. Существуют и действуют функции только во взаимосвязи и взаимодействии.

Основная из гносеологических функций социологии — теоретико-познавательная, критическая. Речь идет об оценке познаваемого мира с позиций интересов личности. Реализуя критическую функцию, социология дифференцирование подходит к действительности. С одной стороны показывает, что можно и нужно сохранить, упрочить, развить — ведь не все надо менять перестраивать и т. п. С другой стороны выявляет то, что действительно требует радикальных преобразований. Теоретико-познавательная, критическая функция, естественно, состоит в том, что социология накапливает знания, систематизирует их, стремится составить наиболее полную картину социальных отношений и процессов в современном мире. К теоретико-познавательной функции социологии относятся объективные знания об основных социальных проблемах развития современного общества. Что же касается прикладной социологии, то она призвана обеспечить надежную информацию о различных процессах, происходящих в разных социальных сферах общества, а именно, о изменении социальной структуры, семьи, национальных отношений и т. п. Очевидно, что без конкретных знаний о процессах, происходящих внутри отдельных социальных общностей или объединений людей, обеспечить эффективное социальное управление невозможно. Степень системности и конкретности знаний социологии определяет эффективность реализации ее социальной функции.

Описательная функция социологии — это систематизация, описание исследований в виде аналитических записок, различного рода научных отчетов, статей, книг и т. п. В них имеются попытки воссоздать идеальную картину социального объекта, его действие, взаимосвязи т. п. При исследовании социального объекта требуется высокая нравственная чистота и порядочность ученого, потому что на основе данных, фактов и документов делаются практические выводы и принимаются управленческие решения. Эти материалы есть точкой отсчета, источником сравнения для будущих поколений человечества. Социология не только познает мир, она позволяет человеку внести в него свои коррективы. Но человек должен всегда помнить, что преобразование общества — не само цель. И преобразования нужны лишь тогда, когда соответствуют потребности и ценностям людей, ведут к улучшению благосостояния и общества и людей. Как бы ни была хороша полученная социологами социальная информация, она автоматически не превращается в решения, рекомендации, прогнозы. Познавательная функция социологии находит продолжение в прогнозах и преобразовательной функции.

Прогностическая функция социологии —это выдача социальных прогнозов. Обычно социологические исследования завершаются образованием краткосрочного или долгосрочного прогноза изучаемого объекта. Краткосрочный прогноз опирается на вскрытую тенденцию развития социального явления, а также на зафиксированную закономерность в открытии фактора, который решающе воздействует на прогнозируемый объект. Открытие такого фактора — сложный вид научного исследования. Поэтому в социологи ческой практике чаще всего используются краткосрочные прогнозы. В современных условиях развития Украины, когда научному обоснованию социальных проблем придается большое значение, социальный прогноз занимает важное место -в исследованиях о развитии социального объекта. Когда же социолог изучает реальную проблему и стремится выявить оптимальные пути ее решения, естественно, движим желанием показать перспективу и конечный результат, который за ней стоит. Следовательно, так или иначе прогнозируется ход развития социального процесса.

Суть преобразовательной функции социологии в том, что выводы, рекомендации, предложения социолога, его оценка состояния социального субъекта служит основанием для выработки и принятия определенных решений. Уже всем ясно, что при реализации крупных инженерных проектов требуется не только технико-экономическое, но и социально-экономическое обоснование. Вот тут-то и вспоминают о процессах. Но социология лишь наука, ее функция — разработка практических рекомендаций. Что же касается их внедрения реализации — это прерогатива органов управления, конкретных руководителей. Именно так и объясняется то обстоятельство, что многие весьма ценные и полезные рекомендации, разработанные социологами по преобразованию современного общества, так и не нашли на практике реализации. Более того, нередко органы управления поступают вопреки рекомендациям ученых, что приводит к тяжелым последствиям в развитии общества. Шире и глубже раскрыть основные направления обновления общества и дает возможность выявления отклонений от общецивилизационного развития. Суть реформирования в Украине, а точнее, трансформация общества состоит в создании условий и возможностей для сознательной, целенаправленной деятельности личности социальных общностей. Проблема состоит в преодолении отчуждения человека от рациональной деятельности, в оптимизации и качественном повышении ее эффективности. Задача социологии — теоретически обеспечить успешное протекание процесса реформации и демократизации общественной жизни в Украине. Процесс трансформации общества в Украине идет от одного качественного состояния к другому как раз в связи с сознательным превращением целей в результат, а результатов в предпосылки, условия и средства развертывания сознательной деятельности, демократизации общества. Игнорирование социологических рекомендаций объясняется не столько недостаточной квалификацией социологических кадров (хотя и это имеет место, поскольку профессиональная подготовка их в стране начата лишь несколько лет назад), сколько несформированной у большинства управленческих кадров потребности в социологическом обосновании управленческих решений.

Информационная функция социологии представляет сбор, систематизации и накопление информации, полученной в результате исследований. Социологическая информация — самый оперативный вид социальной информации. В крупных социологических центрах она концентрируется в памяти ЭВМ. Ее могут использовать социологи, руководители объектов, где проводились исследования. В установленном порядке информацию получают государственные и другие управленческие и хозяйственные учреждения.

Мировоззренческая функция социологии вытекает из того, что объективно, участвует в социально-политической жизни общества и своими исследованиями содействует прогрессу общества. Мировоззренческая функция социологии выражается в использовании действительно корректных выверенных количественных данных, фактов, которые только и способны в чем-либо убедить современного человека. Ведь, что такое идеология? Это один из уровней общественного сознания, система идей, выражающая интересы, мировоззрение какого-либо социального слоя, социальной общности. История свидетельствует, что в большинстве социальных революций, реформ и реконструкций, трансформаций именно социологические концепции того или иного рода выступали ведущими в общественном развитии. Социологические взгляды Джона Локка сыграли важную роль в революции 1688 г. при установлении либерально-демократического режима в Англии, труды Франсуа Вольтера, Жан Жака Руссо и других энциклопедистов сыграли преобразующую роль во Франции и т. п. Длительный период идеология марксизма выступала ведущим интеллектуальным направлением в России. Расистская идеология стала основой нацистского путча и третьего рейха в Германии.

Итак, основные функции социологии определяют не только задачи, но и место социологии в системе общественных наук.

Уровни социологического анализа и социологические парадигмы

Макросоциология. Социологи исследуют общество на двух уровнях: макро- и микроуровне. Макросоциологию интересуют крупномасштабные социальные системы и процессы, происходящие в течение длительного времени. Основное внимание она уделяет моделям поведения, помогающим понять сущность любого общества. Эти модели, или структуры, представляют собой такие социальные институты, как семья, образование, религия, а также экономический и политический строй. Люди, вовлеченные в данную систему социальных структур, испытывают на себе их глубокое влияние. Макросоциологи изучают взаимосвязи между различными частями общества и динамику их изменений.

Примерами макросоциологического подхода могут служить теория конфликта и функционализм.

Микросоциология изучает поведение людей в их непосредственном межличностном взаимодействии. Исследователи, работающие в этом ключе, считают, что социальные явления можно понять лишь на основе анализа тех смыслов, которые люди придают данным явлениям при взаимодействии друг с другом. Главный предмет их исследований – поведение индивидов, их поступки, мотивы, значения, определяющие взаимодействие между людьми, которое оказывает влияние на стабильность общества или происходящие в нем перемены.

Микросоциологический подход используется символическим интеракционизмом, уделяющим особое внимание взаимодействию индивидов. Формой символического интеракционизма, которая иногда привлекается для анализа индивидуального поведения, является теория обмена. Этот подход, разработанный социологом Дж. Хомансом, основан на рассмотрении человеческого поведения с точки зрения вознаграждения и расходов. Сторонники теории обмена полагают, что основным мотивом в поведении людей является стремление получить удовольствие и избежать боли.

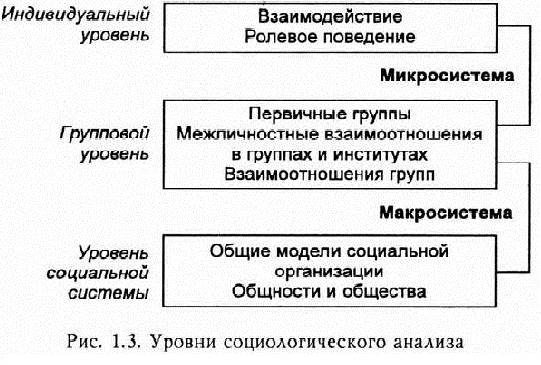

Разногласия между сторонниками макро- и микросоциологии связаны, во-первых, с пониманием предмета исследования и уровня обобщения, во-вторых, с характером использованных понятий и принципов формирования социологического знания (рис. 1.3).

Граница между микро- и макросоциологией достаточно условна, однако методологически оправдана, так как способствует большей четкости и систематизации объектов социологии. Объекты макросоциологии – общности, социальные связи и закономерности, пожалуй, более существенны и значимы для социологии в целом, что, разумеется, не исключает научного интереса к меньшим социальным группам. По мнению польского социолога Я. Щепаньского, социология выявляет и изучает силы, действующие во всех сферах общественной жизни и объективно влияющие как на малые, так и на большие общности.(Асп Э.К. Введение в социологию. СПб., 1998. С. 58-61.)

Метасоциология проводит анализ существующих эпистемологических и методологических структур социологии вообще, равно как и ее различных компонентов – концепций, теорий, моделей, методов и т.д.

Отличие метасоциологии от социологии состоит в том, что объектом исследования социологии является социальная реальность, а объектом метасоциологии – сама социология. Поэтому правомерно использовать наряду с понятием “метасоциологии” понятия “социология социологии” и “рефлексивная социология”. Первое понятие было введено в научный оборот Р. Фридрихсом,(Fnedrichs R. Sociology of Sociology. N.Y., 1970.) второе – А. Гоулднером.(Gouldner A. The Coming Crisis of Western Sociology. N.Y., 1970.)

Метасоциология анализирует социологию извне и изнутри. В первом случае социология рассматривается как специфическое социальное явление, которое, подобно другим явлениям, доступно социологическому анализу. Это может быть изучение общественной роли данной социологической теории, ее функций (служебных или критических) по отношению к определенной политической системе, ее влияния в обществе за пределами узкопрофессиональной среды и др. Во втором случае социология исследуется как особая научная дисциплина, совокупность конкретных проблем, понятий, теорий и методов, отвлеченно от их социального контекста.

Теоретические подходы в социологии.

В ходе своего развития социология выработала ряд теоретических подходов, содержащих различные объяснения общественной жизни. В современной социологии существуют три основных подхода: функциональный (функционализм), конфликтологический (теория конфликта) и символический интеракционизм. Мы будем возвращаться к ним на протяжении всего учебника.

Структурно-функциональный, или, проще говоря, функциональный подход, сформировался на основе идей О. Конта, Г. Спенсера и Э. Дюркгейма (см. § 1.2). Его представители рассматривают общество в целом и уделяют главное внимание макроаспектам социальной жизни. В 1950-е – в начале 1960-х гг. функциональные теории Т. Парсонса и Р. Мертона заняли центральное место в американской социологии. Более того, некоторые сторонники этого подхода утверждали, что он практически синонимичен социологии.

Социальная система. Функционалисты исходят прежде всего из того, что общество – это система. Система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов, находящихся в функциональных отношениях и связях друг с другом в течение определенного времени. Функционалисты акцентируют внимание на частях общества (отдельных подсистемах), особенно на его важнейших институтах – семье, религии, экономике, государстве, образовании. Они идентифицируют структурные характеристики институтов подобно тому, как биологи описывают основные свойства организма, а затем определяют функции институтов.

Одна из особенностей системы состоит в стремлении к равновесию ее компонентов и воздействующих на нее сил. Таким образом, изменение в одном институте имеет последствия для других институтов, а также для общества в целом. Например, понижение жизненного уровня населения отрицательно сказывается на рождаемости. Это ведет к сокращению в школах набора учащихся, а далее – к закрытию школ. Некоторые институты могут меняться быстрее, чем другие, вызывая дисбаланс в социальной системе.

Функции и дисфункции. В системном анализе функционалисты уделяют большое внимание функциям, которые выполняют части системы, особенно институты, роли, модели культуры, социальные нормы и группы. Функции – это наблюдаемые последствия, позволяющие производить адаптацию или регулировку системы. Функционалисты говорят, что выживание системы зависит от решения ряда важных задач. Существование общества связано с выполнением некоторых функциональных требований. Институты являются основными структурами, с помощью которых осуществляются организация, управление и удовлетворение потребностей социальной жизни. Каждый институт выстраивается вокруг стандартного решения определенного набора проблем.

Р. Мертон указывает на то, что институты и другие части общества могут не только способствовать поддержанию социальной системы, но и вызывать негативные последствия. Эти наблюдаемые последствия, уменьшающие адаптацию или приспособление системы, называют дисфункциями. Возьмем, к примеру, бедность. В функциональном плане наличие в обществе бедных обеспечивает выполнение “черной работы” – грязной, опасной, временной, бесперспективной, низкооплачиваемой, лакейской. Наличие бедности, кроме того, создает рабочие места для людей, которые обслуживают бедных или “защищают” от них остальное население,– правоохранительные органы, работники социального обеспечения, религиозные организации, квартирные спекулянты, торговцы наркотиками. Разумеется, большое количество бедняков в конкретный период времени может нарушить функции общества. Бедность обостряет множество социальных проблем, в том числе проблемы, связанные со здравоохранением, образованием, преступностью и наркоманией. Жертвы бедности часто ощущают свою отчужденность от общества и, как следствие, отказывают в своей лояльности системе.

Явные и скрытые (латентные) функции. Мертон проводит также различие между явными и скрытыми функциями. Явные функции – это те последствия, которые планируются и осознаются участниками системы, т.е. сознательные субъективные намерения и объективные последствия совпадают; скрытые функции – это последствия, которые и не планируются, и не осознаются, т.е. эти последствия не предполагались или вызваны ненамеренно. Такое разграничение помогает прояснить кажущиеся порой иррациональными социальные модели поведения. Рассмотрим обряды индейцев хопи, предназначенные для вызова дождя. Наука говорит нам, что явная функция ритуалов недостижима – обряды не могут управлять природными явлениями. Однако понятие скрытых функций позволяет изучать последствия ритуалов не для богов дождя, а для самих хопи. Ритуалы объединяют отдельных членов общества для совместной деятельности, отличающейся сильным эмоциональным порывом, так как представляют собой средство коллективного самовыражения, благодаря которому индейцы хопи достигают социальной солидарности. Короче говоря, то, что сторонним наблюдателям может показаться иррациональным поведением, для самой группы является действием функциональным.

Социальный консенсус. Функционалисты также полагают, что большинство членов общества имеют единое мнение относительно того, что им представляется желательным, целесообразным и моральным, а что нежелательным, нецелесообразным и неэтичным. Другими словами, у них существует консенсус в отношении основных ценностей и убеждений. Так, большинство американцев принимают для себя ценности и убеждения, присущие демократическому кредо, доктрине равных возможностей и личного успеха; большинство кубинцев согласны с обществом, сформированным в соответствии с коммунистическими идеалами. Функционалисты утверждают, что высокая степень консенсуса служит фундаментом социальной интеграции и стабильности. Благодаря длительному процессу социализации люди приходят к принятию правил своего общества, поэтому по большей части они придерживаются этих правил.