Реферат: Техника защиты окружающей среды 2

Глубина слоя воды в аэраторах такого типа колеблется от 2,7 до 4,5 м. Исследования показывают, что поскольку равновесие между концентрациями веществ, имеющих запах, в жидкой и газообразной фазах достигается мгновенно, высота слоя воды при барботировании не играет существенной роли и может быть уменьшена до 1—1,5 м. Максимальная ширина резервуара обычно в два раза больше, чем глубина.

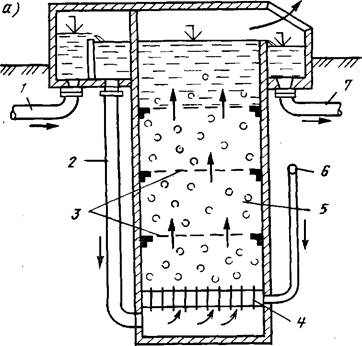

Рис. 15.1. Аэратор барботажного типа (а) и инка-аэратор (б)

6 — магистральный воздухопровод; 2 — ввод воды в барботажную камеру 5; 3 — дырчатые пластины; 4 — воздухораспределитель; 7,1 — отвод аэрированной и подача исходной воды; 8 — водослив; 9 — стабилизацинная перегородка; 10 — слой пены; 11 — вентилятор; 12 — дырчатое дно; б — барботажная камера поверхности выбирают произвольно. Длительность продувация воздуха, как правило, не превышает 15 мин. Расход воздуха составляет 0,37—0,75 м3 /мин на 1 м3 воды.

Барботажные установки открытого типа могут работать при температуре ниже 0°С. Степень аэрирования легко регулируется изменением количества подаваемого воздуха. Стоимость установок и их эксплуатации невысока.

В разбрызгивающих аэраторах вода распыляется соплами на мелкие капли, при этом увеличивается поверхность ее контакта с воздухом. Основным фактором, определяющим работу аэратора, является форма сопла и его размеры. Продолжительность соприкосновения воды с воздухом, определяемая начальной скоростью струи и ее траекторией, обычно составляет 2 с (для вертикальной струи, которая выбрасывается под напором 6 м).

В аэраторах каскадного типа обрабатываемая вода падает струями через несколько последовательно расположенных водосливов. Длительность контакта в этих аэраторах может быть изменена за счет увеличения количества ступеней. Потеря напора на аэраторах каскадного типа колеблется от 0,9 до 3 м.

В аэраторах смешанного типа вода одновременно разбрызгивается и стекает тонкой струей с одной ступени на другую. Для увеличения площади соприкосновения воды с воздухом применяют керамические шары или кокс.

Общим недостатком аэраторов, построенных на принципе контакта пленки воды с воздухом, является их неэкономичность из-за большой площади, невозможность использования зимнее время, потребность в мощной вентиляции при установке их в помещениях, и, наконец, склонность к обрастанию.

Аэрирование воды в пенном слое осуществляется в инка аэраторе (рис. 15.1,б) представляющем собой бетонный резервуар, на дне которого находится перфорированная пластина из нержавеющей стали. Вода равномерно распределяется по пластине распределительной трубой. Для стабилизации слоя пены применяется специальная перегородка. Аэрируют воду воздухом, подаваемым вентилятором. Вода, пройдя инка-аэратор, выпускается через водослив.

Образование огромной пограничной поверхности между жидкой и газообразной фазами обеспечивает высокую интенсивность процесса дезодорации. Нормальное соотношение воздуха и воды в инка - аэраторах колеблется в пределах 30: 1 — 300: 1. Несмотря на большой расход воздуха, интенсивное аэрирование экономически оправдано (благодаря незначительной потере напора воздух подается вентилятором).

Однако аэрированием невозможно устранить стойкие запахи и привкусы, обусловленные наличием примесей, имеющих незначительную летучесть.

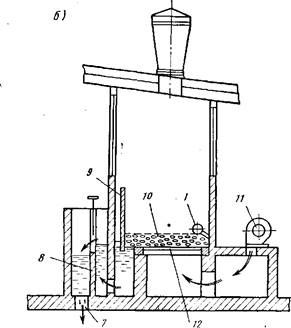

Схема установки очистки газа абсорбционным методом приведена на рисунке 1.

Рисунок 1.- Схема установки для очистки газов от диоксида углерода водой:

1 — колонна высокого давления; 2 — турбина; 3— дегазатор; I— газ на очистку; II — очищенный газ; III — вода; IV — диоксид углерода

Газ промывают холодной водой в башнях с насадкой (скрубберах) под давлением 1,5-2,5 МПа, так как растворимость диоксида углерода в воде возрастает с повышением давления. При этом из газа частично удаляется и сероводород, растворимость которого также увеличивается. Затем давление

снижают, и из воды выделяется (десорбируется) газ, содержащий до 85% диоксида углерода (остальное - азот, водород, сероводород), который используют для получения сухого льда, карбамида, соды и других продуктов.

Абсорбция водой – самый распространенный метод. Основные преимущества – доступность и дешевизна абсорбента, недостатки – высокая поглотительноя способность водой диоксида углерода (8 кг СО2 на 100 кг абсорбента) и небольшая селективность. Наряду с диоксидом углерода в воде расворяются водород, оксид углерода, азот и др. Поэтому выделяющийся диоксид углерода недостаточно чистый.

3. Методы удаления тяжёлых металлов из сточных вод

Во многих отраслях промышленности перерабатывают или применяют различные соединения ртути, хрома, кадмия, цинка, свинца, меди, никеля, мышьяка и другие вещества, что ведет к загрязнению ими сточных вод.

Для удаления этих веществ из сточных вод в настоящее время наиболее распространены реагентные методы очистки, сущность которых заключается в переводе растворимых в воде веществ в нерастворимые при добавлении различных реагентов с последующим отделением их от воды в виде осадков. Недостатком реагентных методов очистки является безвозвратная потеря ценных веществ с осадками

В качестве реагентов для удаления из сточных вод ионов тяжелых металлов используют гидроксиды кальция и натрия, карбонат натрия, сульфиды натрия, различные отходы, например феррохромовый шлак, который содержит (в %): СаО – 51,3; MgO – 9,2; SiО2 – 27,4; Cr2 O3 – 4,13; А12 О3 – 7,2; FeO – 0,73.

Наиболее широко используется гидроксид кальция . Осаждение металлов происходит в виде гидроксидов. Процесс проводится при различных значениях рН.

Значения рН, соответствующие началу осаждения гидроксидов различных металлов и полному осаждению, зависят от природы металлов, концентрации их в растворе, температуры, содержания примесей. Например, при совместном осаждении двух или нескольких ионов металлов при рН = const достигаются лучшие результаты, чем при осаждении каждого из металлов в отдельности. При этом образуются смешанные кристаллы, и происходит адсорбция на поверхности твердой фазы ионов металлов, благодаря чему достигается более полная очистка от некоторых металлов.

Очистка от соединений ртути. Сточные воды, загрязненные ртутью и ее соединениями, образуются при производстве хлора и едкого натра, в других процессах электролиза с использованием ртутных электродов, на ртутных заводах, в некоторых гальванических производствах, при изготовлении красителей, углеводородов, на предприятиях, использующих ртуть как катализатор.

В производственных сточных водах может присутствовать металлическая ртуть, неорганические и органические ее соединения. В неорганических соединениях токсичны главным образом ионы Hg2+ , поэтому наиболее опасны хорошо растворимые и легко диссоциирующие соли.

Органические соединения ртути применяют при консервировании древесины, при синтезе металлорганических соединений, как ядохимикаты, для защиты пластических материалов, бумажной массы и текстиля, казеиновых клеев от плесневых грибков. Органические соединения ртути весьма токсичны и отличаются от неорганических солей тем, что не дают реакции на ионы Hg.