Реферат: Циолковский

Работы Константина Эдуардовича по теоретической и экспериментальной аэродинамике, несомненно, обусловлены необходимостью дать аэродинамический расчет летных характеристик дирижабля и аэроплана.

Циолковский был настоящим ученым-естествоиспытателем. Наблюдения, мечты, вычисления и размышления соединялись у него с постановкой опытов и моделированием.

В 1890—1891 годах он пишет работу «К вопросу о летании посредством крыльев. Выдержка из этой рукописи, опубликованная при содействии знаменитого физика профессора Московского университета А. Г. Столетова в трудах Общества любителей естествознания в 1891 году, явилась первой напечатанной работой Циолковского. Он был полон идей, весьма деятелен и энергичен, хотя внешне казался спокойным и уравновешенным. Выше среднего роста, с длинными черными волосами и черными немного печальными глазами, он был неловок и застенчив в обществе. У него было не много друзей. В Боровске Константин Эдуардович близко сошелся с коллегой по школе Е. С. Еремеевым, в Калуге ему много помогали В. И. Ассонов, П. П. Каннинг и С. В. Щербаков. Однако при защите своих идей он был решителен и настойчив, мало считаясь с пересудами коллег и обывателей.

Зима. Изумленные боровские жители видят, как на коньках по замерзшей реке мчится учитель уездного училища Циолковский. Он воспользовался сильным ветром и, распустив зонт, катится со скоростью курьерского поезда, влекомый силой ветра. «Всегда я что-нибудь затевал. Вздумал я сделать сани с колесом так, чтобы все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду... Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчащегося паруса, проезжие ругались. Но, по глухоте, я долго об этом не догадывался. Потом уже, завидя лошадь, заранее поспешно снимал парус».

Почти все сослуживцы по школе и представители местной интеллигенции считали Циолковского неисправимым фантазером и утопистом. Более злые люди называли его дилетантом и кустарем. Идеи Циолковского казались обывателям невероятными. «Он думает, что железный шар поднимется в воздух и полетит. Вот чудак!» Ученый всегда был занят, всегда трудился. Если не читал и не писал, то работал на токарном станке, паял, строгал, мастерил для своих учеников много действующих моделей. «Сделал огромный воздушный шар... из бумаги. Спирта достать не смог. Поэтому внизу шара приспособил сетку из тонкой проволоки, на которую клал несколько горящих лучинок. Шар, имевший иногда причудливую форму, поднимался вверх, насколько позволяла привязанная к нему нитка. Однажды нитка перегорела, и шар мой умчался в город, роняя искры и горящую лучину! Попал на крышу сапожнику. Сапожник заарестовал шар».

Обыватели смотрели на все опыты Циолковского, как на курьезы и баловство, многие, не размышляя, считали его чудаком и «немножко тронутым». Нужны были изумительная энергия и настойчивость, величайшая вера в пути прогресса техники, чтобы в таком окружении и в тяжелых, почти нищенских условиях ежедневно работать, изобретать, вычислять, двигаясь все вперед и вперед.

4. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Практические дела делаются только исходя из общих начал, только при знакомстве с абстрактами, до них относящимися».

(Д. И. Менделеев)

Среди великих технических и научных достижений XX столетия одно из первых мест, несомненно, принадлежит ракетам и теории реактивного движения. Годы второй мировой войны (1941 —1945) привели к необычайно быстрому совершенствованию конструкций реактивных аппаратов. На полях сражений вновь появились пороховые ракеты, но уже на более калорийном бездымном тротил - пироксилиновом порохе («катюши»). Были созданы самолеты с воздушно-реактивными двигателями, беспилотные самолеты с пульсирующими воздушно-реактивными двигателями (Фау-1) и баллистические ракеты с дальностью полета до 300 км (Фау-2).

Ракетная техника становится сейчас очень важной и быстро растущей отраслью промышленности. Развитие теории полета реактивных аппаратов — одна из насущных проблем современного научно-технического развития.

К. Э. Циолковский много сделал для познания основ теории движения ракет. Он был первым в истории науки, кто сформулировал и исследовал проблему изучения прямолинейных движений ракет, исходя из законов теоретической механики.

К. Э. Циолковский много сделал для познания основ теории движения ракет. Он был первым в истории науки, кто сформулировал и исследовал проблему изучения прямолинейных движений ракет, исходя из законов теоретической механики.

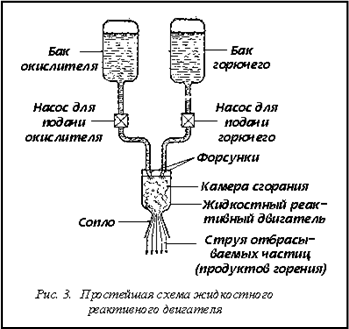

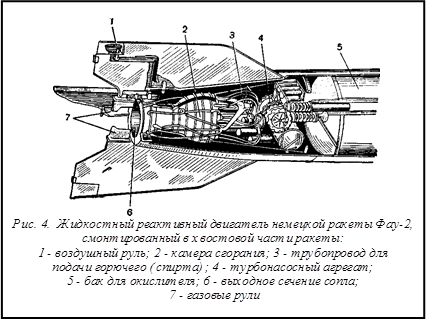

Простейший реактивный двигатель на жидком топливе (рис. 3) представляет собой камеру, похожую по форме на горшок, в котором жители сельских местностей хранят молоко. Через форсунки, расположенные на днище этого горшка, происходит подача жидкого горючего и окислителя в камеру горения. Подача компонентов топлива рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить полное сгорание. В камере сгорания (рис. 3) происходит воспламенение топлива, и продукты горения — горячие газы — с большой скоростью выбрасываются через специально профилированное сопло. Окислитель и горючее помещаются в специальных баках, располагающихся на ракете или самолете. Для подачи окислителя и горючего в камеру сгорания применяют турбонасосы или выдавливают их сжатым нейтральным газом (например, азотом). На рис. 4 приведена фотография реактивного двигателя немецкой ракеты Фау-2.

Струя горячих газов, выбрасываемая из сопла реактивного двигателя, создает реактивную силу, действующую на ракету в сторону, противоположную скорости частиц струи. Величина реактивной силы равняется произведению массы отбрасываемых в одну секунду газов на относительную скорость. Если скорость измерять в метрах в секунду, а массу секундного расхода через вес частиц в килограммах, разделенных на ускорение  силы тяжести

силы тяжести ![]() , то реактивная сила будет получаться в килограммах. Возьмем, например, реактивный двигатель, в котором каждую секунду сгорает 4,9 кг топлива. Пусть относительная скорость отбрасываемых частиц (продуктов сгорания) будет

, то реактивная сила будет получаться в килограммах. Возьмем, например, реактивный двигатель, в котором каждую секунду сгорает 4,9 кг топлива. Пусть относительная скорость отбрасываемых частиц (продуктов сгорания) будет ![]() , тогда реактивная сила, которую обозначим через

, тогда реактивная сила, которую обозначим через ![]() , будет равна

, будет равна

![]()

У немецкой ракеты Фау-2 весовой секундный расход составляет в среднем 127,4 кг. Скорость истечения продуктов сгорания из сопла двигателя равна 2000 м/сек. Реактивная сила в этом случае равна

![]()

Приведенные примеры показывают, что реактивная сила тем больше, чем больше секундный расход топлива и чем больше относительная скорость отбрасывания частиц.

В некоторых случаях для сжигания горючего в камере реактивного двигателя приходится забирать воздух из атмосферы. Тогда в процессе движения реактивного аппарата происходит присоединение частиц воздуха и выбрасывание нагретых газов. Мы получаем так называемый воздушно ─ реактивный двигатель. Простейшим примером воздушно ─ реактивного двигателя будет обыкновенная трубка, открытая с обоих концов, внутри которой помещен вентилятор. Если заставить вентилятор работать, то он будет засасывать воздух с одного конца трубки и выбрасывать его через другой конец. Если в трубку, в пространство за вентилятором, впрыснуть бензин и поджечь его, то скорость выходящих из трубки горячих газов будет значительно больше, чем входящих, и трубка получит тягу в сторону, противоположную струе выбрасываемых из нее газов. Делая поперечное сечение трубки (радиус трубки) переменным, можно соответствующим подбором этих сечений по длине трубки достигнуть весьма больших скоростей истечения  выбрасываемых газов. Чтобы не возить с собой двигатель для вращения вентилятора, можно заставить струю текущих по трубке газов вращать его с нужным числом оборотов. Некоторые трудности будут возникать только при запуске такого двигателя. Простейшая схема воздушно-реактивного двигателя была предложена еще в 1887 году русским инженером Гешвендом. Идея использования воздушно-реактивного двигателя для современных типов самолетов была с большой тщательностью самостоятельно разработана К. Э. Циолковским. Он дал первые в мире расчеты самолета с воздушно-реактивным двигателем и турбокомпрессорным винтовым двигателем. На рис. 5 дана схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя, у которого движение частиц воздуха по оси трубы создается за счет начальной скорости, полученной ракетой от какого-либо другого двигателя, а дальнейшее движение поддерживается за счет реактивной силы, обусловленной увеличенной скоростью отброса частиц по сравнению со скоростью входящих частиц.

выбрасываемых газов. Чтобы не возить с собой двигатель для вращения вентилятора, можно заставить струю текущих по трубке газов вращать его с нужным числом оборотов. Некоторые трудности будут возникать только при запуске такого двигателя. Простейшая схема воздушно-реактивного двигателя была предложена еще в 1887 году русским инженером Гешвендом. Идея использования воздушно-реактивного двигателя для современных типов самолетов была с большой тщательностью самостоятельно разработана К. Э. Циолковским. Он дал первые в мире расчеты самолета с воздушно-реактивным двигателем и турбокомпрессорным винтовым двигателем. На рис. 5 дана схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя, у которого движение частиц воздуха по оси трубы создается за счет начальной скорости, полученной ракетой от какого-либо другого двигателя, а дальнейшее движение поддерживается за счет реактивной силы, обусловленной увеличенной скоростью отброса частиц по сравнению со скоростью входящих частиц.

Энергия движения воздушного реактивного двигателя получается за счет сжигания горючего, так же как и в простой ракете. Таким образом, источником движения любого реактивного аппарата является запасенная в этом аппарате энергия, которую можно преобразовать в механическое движение выбрасываемых из аппарата с большой скоростью частиц вещества. Как только будет создано выбрасывание таких частиц из аппарата, он получает движение в сторону, противоположную струе извергающихся частиц.

Направленная соответствующим образом струя выбрасываемых частиц — основное в конструкциях всех реактивных аппаратов. Методы получения мощных потоков извергающихся частиц очень разнообразны. Проблема получения потоков отбрасываемых частиц простейшим и наиболее экономичным способом, разработка методов регулирования таких потоков — важная задача изобретателей и конструкторов.

Если рассмотреть движение простейшей ракеты, то легко понять, что ее вес изменяется, так как часть массы ракеты сгорает и отбрасывается с течением времени. Ракета представляет собой тело переменной массы. Теория движения тел переменной массы создана в конце XIX века у нас в России И. В. Мещерским и К. Э. Циолковским.

Замечательные работы Мещерского и Циолковского прекрасно дополняют друг друга. Изучение прямолинейных движений ракет, проведенное Циолковским, существенно обогатило теорию движения тел переменной массы благодаря постановке совершенно новых проблем. К сожалению, работы Мещерского не были известны Циолковскому, и он в ряде случаев повторял в своих работах более ранние результаты Мещерского.

Изучение движения реактивных аппаратов представляет большие трудности, так как во время движения вес любого реактивного аппарата значительно изменяется. Уже сейчас существуют ракеты, у которых во время работы двигателя вес уменьшается в 8—10 раз. Изменение веса ракеты в процессе движения не позволяет использовать непосредственно те формулы и выводы, которые получены в классической механике, являющейся теоретической базой расчетов движения тел, вес которых постоянен во время движения.

Известно также, что в тех задачах техники, где проходилось иметь дело с движением тел переменного веса (например, у самолетов с большими запасами горючего), всегда предполагалось, что траекторию движения можно разделить на участки и считать на каждом отдельном участке вес движущегося тела постоянным. Таким приемом трудную задачу изучения движения тела переменной массы заменяли более простой и уже изученной задачей о движении тела постоянной массы. Изучение движения ракет как тел переменной массы было поставлено на твердую научную почву К. Э. Циолковским. Мы называем теперь теорию полета ракет ракетодинамикой. Циолковский является основоположником современной ракетодинамики. Опубликованные труды К. Э. Циолковского по ракетодинамике позволяют установить последовательное развитие его идей в этой новой области человеческого знания. Каковы же основные законы, управляющие движением тел переменной массы? Как рассчитывать скорость полета реактивного аппарата? Как найти высоту полета ракеты, выпущенной вертикально? Как выбраться на реактивном приборе за пределы атмосферы — пробить «панцирь» атмосферы? Как преодолеть притяжение земли — пробить «панцирь» тяготения? Вот некоторые из вопросов, рассмотренных и решенных Циолковским.

С нашей точки зрения, самой драгоценной идеей Циолковского в теории ракет является добавление к классической механике Ньютона нового раздела — механики тел переменной массы. Сделать подвластной человеческому разуму новую большую группу явлений, объяснить то, что видели многие, но не понимали, дать человечеству новое мощное орудие технических преобразований — вот те задачи, которые ставил перед собой гениальный Циолковский. Весь талант исследователя, вся оригинальность, творческая самобытность и необычайный взлет фантазии с особой силой и продуктивностью выявились в его работах по реактивному движению. Он на десятилетия вперед предсказал пути развития реактивных аппаратов. Он рассмотрел те изменения, которым должна была подвергнуться обыкновенная фейерверочная ракета, чтобы стать мощным орудием технического прогресса в новой области человеческого знания.

В одной из своих работ (1911 г.) Циолковский высказал глубокую мысль о простейших применениях ракет, которые были известны людям очень давно. «Такие жалкие реактивные явления мы обыкновенно и наблюдаем на земле. Вот почему они никого не могли поощрить к мечтам и исследованиям. Только разум и наука могли указать на преобразование этих явлений в грандиозные, почти непостижимые чувству» 9 .

При полете ракеты на сравнительно небольших высотах на нее будут действовать три основные силы: сила тяжести (сила ньютоновского тяготения), сила аэродинамическая, обусловленная наличием атмосферы (обычно эту силу разлагают на две: подъемную и лобового сопротивления), и реактивная сила, обусловленная процессом отбрасывания частиц из сопла реактивного двигателя. Если учитывать все указанные силы, то задача изучения движения ракеты получается достаточно сложной. Естественно поэтому начать теорию полета ракеты с простейших случаев, когда некоторыми из сил можно пренебречь. Циолковский в своей работе 1903 года прежде всего исследовал, какие возможности заключает в себе реактивный принцип создания механического движения, не учитывая действия аэродинамической силы и силы тяжести. Такой случай движения ракеты может быть при межзвездных перелетах, когда силами притяжения планет солнечной системы и звезд можно пренебречь (ракета находится достаточно далеко и от солнечной системы и от звезд — в «свободном пространстве» — по терминологии Циолковского). Эту задачу называют сейчас первой задачей Циолковского. Движение ракеты в этом случае обусловлено только реактивной силой. При математической формулировке задачи Циолковский вводит предположение о постоянстве относительной скорости отброса частиц. При полете в пустоте это предположение означает, что реактивный двигатель работает при установившемся режиме и скорости истекающих частиц в выходном сечении сопла не зависят от закона движения ракеты.

Вот как обосновывает эту гипотезу Константин Эдуардович в своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами». «Чтобы снаряд получил наибольшую скорость, надо, чтобы каждая частица продуктов горения или иного отброса получила наибольшую относительную скорость. Она же постоянна для определенных веществ отброса. ...Экономия энергии тут не должна иметь места: она невозможна и невыгодна. Другими словами: в основу теории ракеты надо принять постоянную относительную скорость частиц отброса».

Циолковский составляет и подробно исследует уравнение движения ракеты при постоянной скорости частиц отброса и получает весьма важный математический результат, известный сейчас как формула Циолковского.

Если обозначить буквой ![]() скорость ракеты в момент, когда ее масса равна

скорость ракеты в момент, когда ее масса равна ![]() а через

а через ![]() обозначить постоянную скорость отбрасываемых из сопла двигателя частиц, то формула Циолковского будет иметь следующий вид:

обозначить постоянную скорость отбрасываемых из сопла двигателя частиц, то формула Циолковского будет иметь следующий вид:

![]()

где ![]() — масса ракеты в момент старта, когда ее скорость равна нулю;

— масса ракеты в момент старта, когда ее скорость равна нулю; ![]() — знак десятичного логарифма.

— знак десятичного логарифма.

Участок полета ракеты при работающем двигателе называют активным участком полета. Скорость ракеты в конце активного участка будет наибольшей. Если масса ракеты при полностью израсходованном топливе будет равна ![]() , а наибольшая скорость

, а наибольшая скорость![]() , то из формулы ?

, то из формулы ?