Реферат: Жизнь и творчество Карла Павловича Брюллова

Общества поощрения художников позволило ему продолжить занятия в Италии, что в те годы считалось необходимым. Отправка Брюллова за границу сыграла большую роль в истории Общества, явившись тем первым делом, которое помогло ему определить круг и характер своей деятельности.

Первые годы в Италии Брюллов не думает о создании большой картины, обязательной для каждого пенсионера, и даже не ищет для нее темы. Подобно всем совершенствовавшимся художникам, он рисует античную скульптуру, обнаженную модель, пишет пейзажные этюды, десятки портретов и эскизов, объединенных независимо от сюжета поисками «натуральности», когда постоянное наблюдение над жизнью и тонкое ее знание позволяли сообщить убедительность и выразительность любой сцене. Он еще не вносит в живопись своей оценки эпизодов развертывающейся вокруг него повседневной жизни, точнее — еще не видит за малыми событиями большой темы человеческой судьбы, но интерес к жанру и жанровости в широком смысле этого слова у Брюллова исключительно велик. Он старается заимствовать и модель, и саму сцену, и ее живописную характеристику непосредственно из натуры.

Естественно, что Брюллов обращается к натурщикам, отвечавшим в большей или меньшей степени его воспитанным в принципах позднего классицизма представлениям о прекрасном, но никогда не исправляет их по античным образцам. Они для него всегда и, прежде всего, остаются живыми, полными неповторимого индивидуального обаяния людьми. Для Брюллова становится неоспоримым право художника «отступать от условной красоты форм», по его собственному выражению, ради «чистой натуральности», которую он считал подлинным содержанием искусства. Среди многих других картин художник пишет «Итальянское утро» (1823, местонахождение неизвестно) девушка, умывающаяся у фонтана среди пронизанной солнцем листвы, и заслуживает упреки многих в отступлении от идеальной красоты. После того как Общество поощрения художников предлагает ему написать парное к «Итальянскому утру» полотно, Брюллов отказывается от увлекшей его сначала темы вечера только потому, что эффект искусственного освещения

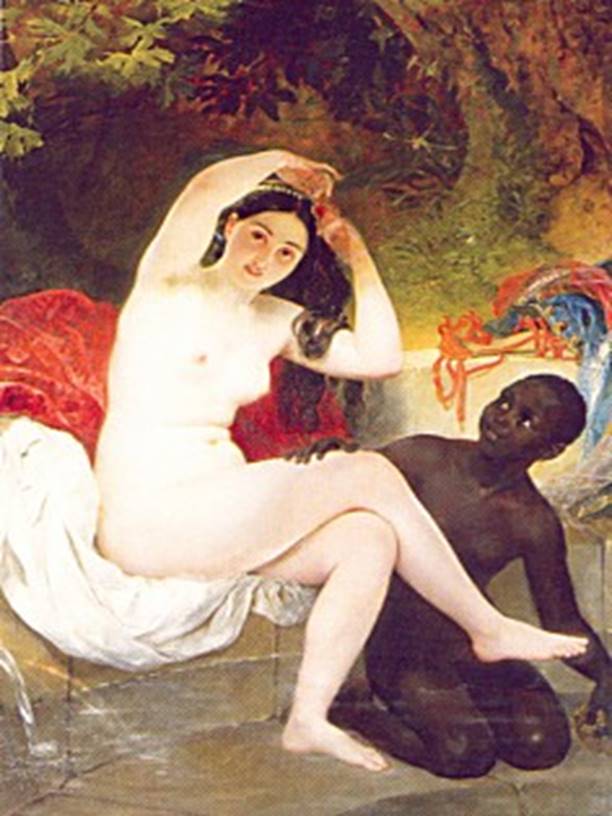

"Вирсавия", 1832, Третьяковская галерея

не получается в живописи достаточно убедительным: он основывается больше на представлении о нем художника, чем на непосредственном наблюдении.

Та же наблюдательность и внимание к натуре приводят художника к определенным и очень знаменательным для развития его творчества обобщениям, к раскрытию образа человека. Всегда увлекавшийся театром и обладавший, по свидетельствам современников, незаурядным актерским дарованием, Брюллов в первые годы своего пенсионерства участвует в любительской постановке «Недоросля» Д. И. Фонвизина, играет характерные роли Простакова и Вральмана, пишет декорации. Его эскиз, как вспоминает Гагарин, «представлял маленькую деревенскую гостиную, верно характеризующую помещичий быт времен императрицы Екатерины: портрет императрицы, портреты хозяина и хозяйки дома, писанные с натуры, по моде и стилю того времени, картина, изображающая фрукты, с разрезанным пополам арбузом и вареным омаром, стенные часы с маятником, ширма и ратуше другие характерные аксессуары. В глубине сцены через открытые окна и дверь представляется вид настоящего русского двора, с обязательной голубятней и свиным сараем, которым по справедливости так гордится Тарас Скотинин. Подобной декорации никогда даже не увидишь в настоящем театре. Это была скорее жанровая картина — тонкая, гармоническая, полная, полусвета и оттенков, и юмористическая в то же время, как повесть Гоголя»[3] .

В отличие от своего учителя, Андрея Иванова, Брюллов мог уже и в такой форме воплощать свои мысли о действительности, но в то же время представление о большом полотне — картине в собственном смысле этого слова связывалось для него с «всеобщей», общезначимой идеей, требовавшей для своего претворения «чрезвычайных» коллизий и ситуаций.

5. Педагогический метод К. Брюллова.

Брюлловская педагогика отличалась необычайной гибкостью. Учитель давал лишь общие установки, у него не было традиционного подхода к ученикам или традиционных заданий. Высказывания многочисленных брюлловских питомцев о методах его занятий кажутся очень противоречивыми. Если все они говорят о том, какое большое место занимали в преподавании Брюллова беседы об искусстве, то в отношении собственно живописной техники резко расходятся. Одни утверждают, что Брюллов считал главным объяснять метод работы, не пользуясь при этом карандашом и кистями, другие, наоборот, говорят о том, что Брюллов почти все показывал на собственном примере.

В действительности же речь идет о разных разделах обучения и, что не менее важно, о разных учениках. Некоторые молодые художники, и среди них Мокрицкий, по настоянию Брюллова постоянно наблюдали за работой мастера, от которого часто слышали, «что для механизма необходима большая наглядность и что в этом деле лучшая наука для ученика - следить за кистью своего учителя»[4] . В отношении других своих питомцев Брюллов не считал нужным делать на этом сколько-нибудь значительного акцента, поскольку по складу характера они могли извлечь для себя большую пользу из объяснений. Кроме того, в принципе, наглядный пример допускался только в ходе начального знакомства с основами мастерства, когда этот пример многое раскрывал перед молодым художником, не навязывая ему приема, тогда как при работе над картиной любой показ становился опасным, мешая формированию собственного подхода к вопросам живописи.

В брюлловской педагогике все это тесно связывалось с проблемами творчества. Индивидуально подходя к каждому ученику, избегая единообразия заданий и обязательной их последовательности, особенно во внеклассных занятиях, не повторяясь в упражнениях, которые он предлагал ученикам, Брюллов вместе с тем руководствовался очень четкой схемой обучения. Обучение делилось им на три самостоятельных и в известном смысле противопоставленных друг другу раздела. Первый, служивший в соответствии с традициями Академии фундаментом подготовки художника, заключался в ознакомлении с технической стороной искусства, как бы его технологией. Этот раздел Брюллов считал целесообразным проходить в раннем возрасте. «Рисовать надобно уметь прежде, нежели быть художником, — говорил он, — потому что рисунок составляет основу искусства; механизм следует развивать от ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно, и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется, и карандаш должен повернуться».

По идее Брюллова, изучение «механизма» рисунка и живописи во многом определяло ту свободу и полноту, с которыми художник мог себя в дальнейшем проявить в творчестве, однако собственно творческие моменты в нем отсутствовали.

Творческие задачи впервые ставились перед учащимся только на следующем этапе обучения, который включал в себя овладение рисунком, живописью, композицией, их правилами, иначе говоря, практически связывал технологическую сторону этих методов с задачей непосредственного изображения натуры. Заключительную и важнейшую по своему значению ступень подготовки составляла работа над картиной, то есть собственно творчество художника. В этом разделе Брюллов предъявлял к педагогу особенно большие требования. Он считал задачей мастера помочь молодому художнику найти метод реализации в искусстве своего видения, определить соответственно круг «своих» тем и пути их воплощения. Именно отсюда шла такая искренняя заинтересованность Брюллова работами других художников, благожелательная и требовательная одновременно, когда главным представлялось выявление индивидуальности живописца или рисовальщика. «Ни одно самое незначащее - произведение не было им оставлено на выставках без внимания, - вспоминает М. Меликов, — никогда он не пропускал отметить, что хорошо и правдиво. Зато был неумолим, когда видел совершенную бездарность».

Формально построение брюлловского метода находило прямую аналогию в методе его учителей и потому казалось традиционным, однако это сходство носило чисто внешний характер. Различие заключалось в смысле и целенаправленности отдельных разделов обучения. Так, ремесленное, условно говоря, начало обучения не было простым приобретением технических навыков умения точно повторять любую линию, любой абрис, изображать каждый предмет и человека вообще с тем, чтобы в дальнейшем только корректировать по натуре отклонения от этого выработавшегося эталона. Техника в представлении Брюллова была только и прежде всего техникой профессиональной, помогающей решать последующие задачи при работе с натуры и в самостоятельном творчестве. Тем самым ремесло окончательно отделялось от собственно техники рисунка и живописи. Утомляющее подчас молодого художника обилие упражнений, подобно игре гамм, должно было иметь своей целью свободное овладение мастерством. «Уж некогда будет учиться, когда придет время создавать, — повторял Брюллов. — Не упускайте ни одного дня, не приучая руку к послушанию, делайте с карандашом то же, что делают настоящие артисты со смычком, с голосом — тогда только можно стать вполне художником»[5] .

Что же практически означала подобная установка? Брюллов очень редко давал рисовать копии и подходил к отбору оригиналов с исключительной строгостью. Иногда он предлагал делать рисунки со своей живописи, иногда

"Стоящая девушка с посохом в руке". 1828 - 1829 гг.

со своих рисунков, и только в некоторых случаях оригиналами служили эстампы или гравюры. Перефразируя учителя, Мокрицкий писал, что манерность многих живописцев рождается «от долговременного пребывания с плохими оригиналами или раннего заимствования чужой методы, то есть ученик при писании с натуры не руководится собственным зрением».

Однако эта считающаяся брюлловской точка зрения далеко не точно раскрывает взгляды педагога. Для Брюллова вопрос никогда не сводился к хорошим образцам, а к тому, чтобы в ходе копирования молодой художник не терял связи с натурой. Работы мастера и должны были сохранять у начинающего рисовальщика это ощущение. Технические навыки не отрывались от навыков работы с натуры, то есть навыков изображения реального предмета, чему и служили приобретаемые приемы. То же самое можно сказать и об овладении законами рисунка, живописи и композиции в педагогическом методе Брюллова. Первое место здесь занимало не столько изучение собственно законов рисунка или живописи, что, естественно, имело большое значение, сколько сообщение ученику умения решать определенную изобразительную, или, точнее сказать, сюжетную задачу.

6. Наброски картины «Гибель Помпеи».

В конце 20-х годов XIX века художественная Европа была увлечена открытием Помпеи, маленького римского городка, ставшего в 79 году н. э. жертвой извержения Везувия. Почти мгновенная гибель этого города под потоками раскаленной лавы сохранила в неприкосновенности обстановку городской жизни — улицы, здания, вещи, даже людей — так, как их застигла катастрофа.

В конце 20-х годов XIX века художественная Европа была увлечена открытием Помпеи, маленького римского городка, ставшего в 79 году н. э. жертвой извержения Везувия. Почти мгновенная гибель этого города под потоками раскаленной лавы сохранила в неприкосновенности обстановку городской жизни — улицы, здания, вещи, даже людей — так, как их застигла катастрофа.

Брюллов приезжает в Помпеи, и некогда разыгравшаяся трагедия живо предстает перед его глазами. Здесь же, на полуразрушенных улицах в прошлом шумного города, рождается замысел «Последнего дня Помпеи». Но говоря о «Последнем дне Помпеи» как о произведении, стяжавшем художнику самую громкую славу, чаще всего не анализируют при этом путей, которые привели к возникновению этой картины. Письмо, написанное Брюлловым сразу после посещения города, не позволяет предугадать будущей картины. Брюллов поражается, задумывается над увиденным в Помпеях, но все это не настолько сильно, чтобы помешать тут же перейти к описанию последовавшего на другой день восхождения на Везувий. С другой стороны, характер подготовленности художника, стремление к решению общечеловеческой и отмеченной большим внутренним наполнением темы обусловили то, что едва ли не аналогичное посещению мертвого города впечатление производит на него постановка оперы современного итальянского композитора Д. Паччини «Последний день Помпеи», пользовавшаяся большим успехом у зрителей. И совершенно справедливо один из учеников мастера замечает: «Брюллову нужна была только великая идея и большой холст, остальное приложилось само собой».

Обуреваемый жаждой большой исторической темы, в 1830, побывав на месте раскопок древнего города, Брюллов начинает работу над полотном "Последний день Помпеи". Результатом становится величественная "картина-катастрофа" (завершенная в 1833 и хранящаяся в Русском музее), которая иконографически примыкает к целому ряду родственных по духу произведений мастеров романтизма (Т. Жерико, У. Тернера и др.) — произведений, возникающих по мере того, как череда политических потрясений, вызванных начальным сейсмическим импульсом Великой французской революции, охватывает разные страны Европы. Трагический пафос картины усиливается бурной пластической экспрессией фигур и резкими светотеневыми контрастами. Брюллову удалось изобразить охваченную единым порывом толпу граждан в роковой момент ее исторического бытия, создав тем самым первый пример той многофигурной исторической картины-итога, которую вся русская живопись 19 века осознавала в качестве своей сверхзадачи.

"Последний день Помпеи" производит фурор — как на родине мастера, так и за рубежом. В Италии и Франции картину приветствуют как первый триумф русской художественной школы. Н. В. Гоголь посвящает ей одноименную восторженную статью (1834), назвав ее "полным, всемирным созданием", где "все отразилось", — отразилось в образе "сильных кризисов, чувствуемых целой массой". Политический заряд "Помпеи" чутко ощутил и А. И. Герцен[6] ("Новая фаза русской литературы", 1864).

Хотя последующие поколения художников связывали обычно брюлловское полотно исключительно с искусством Академии первой половины XIX века и многим оно представлялось высшим проявлением проповедовавшихся последней принципов, свести к этому значение «Последнего дня Помпеи» невозможно и неверно. Эта картина не была памятником уходящему и отжившему художественному методу. Рядом со старым в ней поднимались ростки нового, настолько бурные и ощутимые, что они не могли не вызвать столь же сильной ответной реакции у зрителей. И для самого художника, и для всего русского, а в известном смысле и для европейского искусства картина явилась живым откликом на современность. В ней нашли свое решение сюжетные поиски тех лет, решение, актуальность которого и определила мировую известность картины.

Господствовавший в начале века романтизм, был порожден стремлением передать в искусстве «чувствующего человека», а сами чувства как драму страстей. Романтизм проявился в различных жанрах живописи — портрете, пейзаже, сюжетной картине, он сказывался на общественной и культурной жизни, накладывая на их явления специфический отпечаток.

Как немногие произведения в европейском искусстве картина Брюллова с большой полнотой и четкостью подытоживала и формулировала принципы этого направления. Все положительное и отрицательное, отживающее и обещающее новое в живописи, что заключал в себе овеянный сильнейшим влиянием романтизма поздний классицизм, было воплощено в этом полотне Брюллова с такой силой и убедительностью, что на пороге нового искусства художники и зрители восприняли его как нечто очень живое и полнокровное.

Стремление к точному воспроизведению исторического факта заходит у Брюллова так далеко, что он только в виде компромисса решается ввести в картину один эпизод, связанный с гибелью не Помпеи, а другого римского городка — Геркуланума. Но вместе с тем он нигде и никогда не впадает в описательство. Метод раскрытия темы, которым пользовался живописец, и в основе которого лежали лучшие традиции Академии, предполагал создание обобщенного образа человеческих чувств и действий. Только исключительность изображаемого момента позволила Брюллову выйти за пределы обычных переживаний и обусловила известную их приподнятость. В эмоциональном и живописном отношении завязкой картины послужил эффект молнии, невероятной вспышкой осветившей происходящее, и в то же время объяснившей и подчеркнувшей трагизм происходящего. От нее и в связи с ней, как по камертону, строились отдельные фигуры, сам строй человеческих чувств, неудержимой лавиной обрушившихся на полотно.

Хотя первую прописку «Последнего дня Помпеи» в два тона Брюллов закончил в две недели, работа над картиной заняла в общей сложности целых десять лет, с 1824 по 1833 год. Правда, одновременно художник выполнил множество других работ, но именно эта картина оставалась на протяжении долгого десятилетия центром его творческих усилий. Брюллов писал ее с восторгом, упоенно, забывая себя, сразу же по ее окончании получил такое широкое признание, какое только вообще когда-нибудь выпадало на долю художника при жизни. Выставка 1833 года в Милане становится началом триумфального путешествия картины по городам Италии и Франции вплоть до залов Лувра.

О ней пишутся десятки статей, одна восторженней другой. Художники, критики и зрители единодушны в своих оценках, отмечая присущее Брюллову чувство современности, остроту восприятия действительности, человечность, выразительность и естественность в передаче человеческих переживаний, виртуозное, не знающее никаких трудностей мастерство. За Брюлловым утверждается, по выражению современника, слава «общеизвестного, торжествующего гения, всеми признанного и оцененного». Не менее восторженный прием встречает «Последний день Помпеи» и в России. Первоначальный заказ на картину исходил от А. Н. Демидова, который и приобрел ее у художника, а затем преподнес Николаю I. Как собственность императора полотно помещается в Эрмитаже, откуда специально для обозрения широкой публики переносится в Академию художеств.

Решающую роль в успехе картины сыграло то, что Брюллов нашел сюжет, исчерпывающе полно выразивший его отношение к действительности, которое разделялось современниками, и было близко им. Именно в России картина раскрывается во всей глубине ее содержания, возможно, даже не вполне осознанного самим художником. «Художник, развившийся в Петербурге, — замечает А. И. Герцен под сильнейшим впечатлением картины, — избрал для кисти своей странный образ дикой, неразумной силы, губящей людей в «Помпее» — это вдохновение Петербурга… Внутренняя связь эпизода из древней истории с гнетущим бытием современной николаевской России ощущалась слишком очевидно.

"Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя"

(1827, ГРМ),

7. Заключение.