Дипломная работа: Глобальный круговорот углерода и климат

Глава II. Глобальный круговорот углерода

2.1 Круговороты химических элементов в биосфере

Изменения, происходящие в мире, разделяются на регулярные и хаотические. Устойчивые изменения часто имеют циклический характер, когда система снова и снова переходит в точно такое же состояние, в котором она была в начале процесса. Цикл (греческое kyklos – круг) характеризуется периодом, амплитудой, т.е. размахом колебаний и порядком следования событий перехода системы из одного состояния в другое. Промежуток между последовательными событиями, содержанием которого является один из взаимосвязанных процессов цикла или одно из возможных состояний системы представляет собой фазу цикла.

Планетарный круговорот веществ – процесс перемещения и превращения вещества, неизменно повторяющийся цикл развития в системе земных геосфер (литосфере, гидросфере, атмосфере, педосфере) и, прежде всего, в биосфере. Символом круговорота служит не круг, а циклоида – линия, описываемая точкой, находящейся на ободе движущегося колеса, т.е. движение (развитие) по спирали, имеющее более или менее выраженный циклический характер. Как отмечает А.И. Перельман, термин "круговорот" нельзя признать удачным, так как он создает впечатление о развитии по кругу, о возвращении системы в прежнее состояние. В действительности круговорот элементов обратим не полностью, часть веществ из него изымается и фоссилизуется (захороняется) в биосфере и стратисфере (осадочной оболочке Земли и слоистых вулканических породах) в виде гумуса, пород и минералов (известняков, торфа и др.). В результате системы не возвращаются в прежнее состояние, для них характерно поступательное развитие.

Круговорот веществ – основное свойство геосфер различных уровней, отражение единства вещества на планете. Он создает основной механизм превращения на Земле вещества (солей, газов, взвесей и т.д.) и энергии (теплоты) и объединяет разные слои (оболочки) планеты. Например, вулканические извержения поставляют СО2 в атмосферу и гидросферу, а фотосинтез и карбонатообразование изымают СО2 , связывая углерод в карбонатах и органических соединениях. Таким образом, происходит обратная связь между глубокими частями земной коры (а возможно, и верхней мантии) и биосферой, названная А.И. Перельманом «геохимическим циклом (круговоротом)», в котором участвует земная кора (биосфера, стратисфера, метаморфическая и гранитная оболочки) и который включает в себя тектономагматические и биосферные циклы [20].

Освещая вопрос о круговороте химических элементов, важно отметить, что в природе постоянно протекают различные химические реакции. Часть этих реакций проходит без участия живых существ, а часть — при их непосредственном участии, т. е. в живой природе. В результате химических процессов атомы перемещаются, движутся. Вследствие этого происходит обмен веществ и энергии между всеми оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Круговорот химических элементов является причиной постоянства протекания химических реакций. Можно сказать, что благодаря круговороту химических элементов - повторяющимся процессам превращения и перемещения веществ в природе - возможна жизнь на Земле.

Круговая или спиральная упорядоченность проявляется и при взаимодействии разнородных систем. В биологический круговорот веществ вовлечена как косная, так и живая природа: на поверхности суши и в верхних слоях морей идут процессы аккумуляции элементов в живых организмах, а в почве и в глубинах водоемов разложение органики приводит к минерализации.

Биогеохимическая машина Земли представлена циклами элементов, связанных между собой. Это углерод, кислород, азот, кальций, магний, фосфор, сера, кремний, железо.

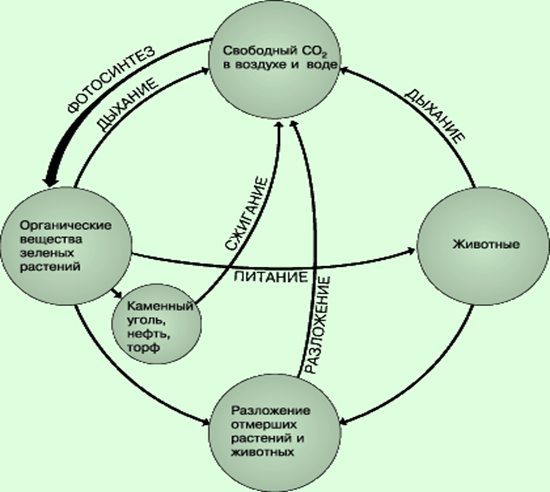

Главенствующим является цикл органического углерода (рис.1), с ним сопряжены циклы углекислоты и кислорода.

Рис.1 Круговорот углерода

Превращение неорганического углерода в первичную продукцию происходит в этом цикле за счет использования солнечной энергии цианобактериями, водорослями, растениями и в малой степени хемоавтотрофами, использующими эндогенный водород. В процессе фотосинтеза создаются органические вещества из углекислоты и воды при участии ферментов в хлоропластах клеток автотрофов, превращающих в свои ткани углекислоту, воду, минеральные соли, основными элементами которых являются калий, фосфор, азот, и поставляющих в атмосферу кислород. В деструкционной части цикла органического углерода участвуют органотрофные организмы; конечным продуктом деструкции является углекислота, замыкающая цикл органического углерода и сопрягающая его с циклом неорганического углерода и циклом кислорода. Выделение углекислоты в атмосферу идет на всех уровнях биоценоза. Поступление углекислого газа, продукта процессов окисления, имеет суточную и сезонную ритмику.

Цикл органического углерода дополняется циклами азота, кальция, магния, кремния, серы, железа.Из отдельных циклических процессов складывается круговорот – взаимосвязанное превращение и перемещение веществ в природе не полностью обратимое.

Циклические или органогенные элементы имеют наибольшую суммарную массу в биосфере. Для циклических элементов характерны многочисленные химические обратимые процессы. Их геохимическая история может быть выражена круговыми процессами (циклами). Каждый элемент дает характерные для определенной геосферы соединения, постоянно возобновляющиеся. После более или менее продолжительных и более или менее сложных изменений элемент возвращается к первичному соединению и начинает новый цикл, завершающийся для элемента новым возвращением к первоначальному состоянию. Великие ученые, открывшие в 1773 г. земные газы (O2, CO2, H2O, NH3, H2S, SO2, SO3, H2, CH4, CO, CHOH, CSO, NO2) и их свойства, предугадали эти характерные химические циклы. Имена этих ученых Д. Прингль и Д. Пристлей. Затем в 1842г. два французских ученых Ж. Б. Дюма и Ж. Буссенго дали яркую картину этих циклов. В 1850-х годах К. Бишоф, позже Ю. Либих и К. Мор перенесли эти представления на остальное вещество земной коры. Элементы, образующие циклы, характеризуются химическими соединениями, молекулами или кристаллами. Эти циклы обратимы лишь в главной части атомов, часть же элементов неизбежно и постоянно выходит из круговорота. Этот выход закономерен, т.е. круговой процесс не является вполне обратимым [30].

Среди форм такого выхода из цикла особое значение имеет рассеяние элемента, его выход в форме свободных атомов. Быть может, элемент этим путем выходит из цикла, иногда навсегда.

2.2 Биогеохимические круговороты углерода: ландшафтный, малый и биосферный

Биогеохимический круговорот углерода - это комбинация последовательных периодических (в течение суток – миллиардов лет) непрерывных замкнутых процессов превращения, перемещения, распределения, рассеяния и концентрации углерода через косную и органическую природу в биосфере при активном участии живых организмов. Биогеохимический круговорот углерода в биосфере в целом и в конкретном ландшафте – из диоксида углерода в живое вещество и обратно в диоксид углерода – приводится в действие диалектическим единством двух противоположно направленных процессов – фотосинтеза и минерализации. Но часть углерода посредством медленно идущих циклических процессов удаляется, отлагаясь в осадочных породах. Баланс атмосферного углерода определяется биогеохимическими круговоротами, в каждом из которых осуществляются приход и расход СО2 [20].

В ходе жизнедеятельности организмов (в процессе дыхания) и при вулканических извержениях углерод возвращается в атмосферу и гидросферу. Определенное количество его отлагается в литосфере и педосфере и расходуется на углекислотное выветривание алюмосиликатов и образование различных углеродистых соединений. При этом биологические компоненты ежегодного круговорота углерода значительно превосходят геологические составляющие этого процесса.

В течение четырех лет растения суши и моря усваивают столько углерода, сколько его содержится в атмосфере, а в течение 300 лет – в гидросфере. За время геологической истории углерод атмосферы и гидросферы, вероятно, многократно участвовал в круговоротах. Однако эти циклы (цикл – законченный круг миграции углерода в биогеохимических круговоротах) необратимы. Стоит заметить, что извлеченный из атмосферы углерод, и захороненный даже в виде карбонатов, не говоря уже о захороненной органике, извлекается из нее все же не навсегда. По прошествии некоторого, часто очень значительного времени (до сотен миллионов лет и более), он возвращается обратно в атмосферу и участвует в дальнейшем круговороте.

Предположим, что в определенный период времени начинается интенсивное образование осадков, содержащих углерод (хоть образование карбонатов, хоть захоронение органики, хоть и то, и то, вместе), и через некоторое время прекращается. Накопленные океанической корой большие запасы осадков постепенно в процессе субдукции попадают в недра, на большую глубину, где под действием очень высокой температуры происходит разложение этих больших запасов карбонатов и органики. В результате, по прошествии некоторого, довольно большого времени (которое требуется, чтобы часть плиты с высоким содержанием упомянутых осадков дошла до больших глубин до сотни километров) увеличиваются потоки углекислого газа и метана в атмосферу. Однако увеличение потоков этих газов в атмосферу в свою очередь стимулирует и рост биомассы (с последующим увеличением захоронения отмершей части), и накопление карбонатов, что приводит в дальнейшем к повторению цикла.

Цикл органического углерода определяется реакциями фотосинтеза, ведущими к образованию первичной продукции (новообразование органического вещества растений продуцентов):

СО2 + Н2 О = [СН2 О] + О2

где [СН2 О] – сокращенное обозначение биомассы, и суммарной реакцией деструкции:

[СН2 О] + О2 = СО2 + Н2 О (дыхание).

Цикл органического углерода сопряжен с циклом неорганического углерода путем углекислотного выщелачивания изверженных пород и образования осадочных карбонатов по обратной реакции:

Са (НСО3 )2 ↔ СаСО3 + СО2 + Н2 О.

При этом карбонатное равновесие или устанавливается химически, или катализируется ферментом карбоангидразой. Углекислотное выветривание магматических пород привело к образованию огромных запасов минерального углерода в виде известняков и доломитов.

Скорость изменения массы углерода в атмосфере зависит от интенсивности изъятия его из воздушной оболочки и консервации. Выведение СО2 из круговоротов происходит в результате продукции органического вещества фотосинтезирующими растениями и связывания при образовании карбонатных пород в результате процессов выветривания-почвообразования. В химическом отношении роль СО2 при выветривании сводится к вытеснению из силикатов и алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных металлов и переводу их в карбонаты. Например, образование каолинита из плагиоклазов, наиболее распространенных силикатных минералов литосферы, описывается реакциями альбит каолинит

2NaAlSi3 08 + 2СО2 + 3Н2 О = Al2 [Si2 O5 ] (OH)4 + 2NaHCO3 + 4SiO2 ,