Контрольная работа: Физические законы функционирования электронных приборов

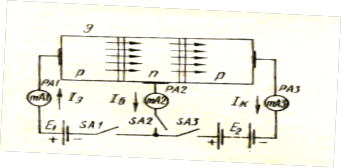

Рис.2.1 К пояснению принципа работы транзистора

Если выключатель SA1 разомкнуть, а выключатели SA2 и SA3 замкнуть, то в коллекторной цепи пройдет незначительный обратный ток, вызываемый направленным движением не основных носителей заряда - дырок базы и электронов коллектора. Путь тока: +Е2 , выключатели SA3 и SA2, миллиамперметр РА2, база, коллектор, миллиамперметр РАЗ, - Е2 .

Таким образом, каждый из р-п переходов в отдельности подчиняется тем закономерностям, которые были установлены ранее.

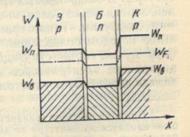

Рассмотрим теперь прохождение токов в цепях транзистора при замыкании всех трех ключей. Как видно из рис.2.2, подключение транзистора к внешним источникам питания приводит к изменению высоты потенциальных барьеров р-п переходов. Потенциальный барьер эмиттерного перехода понижается, а коллекторного - увеличивается.

Рис.2.2 Энергетическая диаграмма включенного транзистора

Ток, проходящий через эмиттерный переход, получил название эмиттерного тока (Iэ ). Этот ток равен сумме дырочной и электронной составляющих

Iэ = IэР + Iэ n . (2.1)

Если бы концентрация дырок и электронов в базе и эмиттере была одинаковой, то прямой ток через эмиттерный переход создавался бы перемещением одинакового числа дырок и электронов в противоположных направлениях. Но в транзисторах, как было сказано выше, концентрация носителей заряда в базе значительно меньше, чем в эмиттере. Это приводит к тому, что число дырок, инжектированных из эмиттера в базу, во много раз превышает число электронов, движущихся в противоположном направлении. Следовательно, почти весь ток через эмиттерный р-п переход обусловлен дырками. Эффективность эмиттера оценивается коэффициентом инжекции γ,который для транзисторов типа р-п-р равен отношению дырочной составляющей эмиттерного тока к общему току эмиттера:

γ = ![]() =

= ![]() =

= ![]() ( 7.2)

( 7.2)

В современных транзисторах коэффициент γ обычно мало отличается от единицы (γ ≈ 0,999).

Инжектированные через эмиттерный переход дырки проникают вглубь базы. В зависимости от механизма прохождения носителей заряда в области базы отличают бездрейфовыеи дрейфовые транзисторы. В бездрейфовых транзисторах перенос неосновных носителей заряда через базовую область осуществляется в основном за счет диффузии. Такие транзисторы обычно получают описанным выше методом сплавления. В дрейфовых транзисторах в области базы путем соответствующего распределения примесей создается внутреннее электрическое поле и перенос неосновных носителей заряда через базу осуществляется в основном за счет дрейфа. Такие транзисторы, как уже отмечалось, обычно получают методом диффузии примесей.

Несмотря на определенные различия в механизме прохождения носителей заряда через базу, и в бездрейфовых, и в дрейфовых транзисторах дырки, попав в базу, для которой они являются неосновными носителями заряда, начинают рекомбинировать с электронами. Но рекомбинация - процесс не мгновенный. Поэтому почти все дырки успевают пройти через тонкий слой базы и достигнуть коллекторного р-п перехода прежде, чем произойдет рекомбинация. Подойдя к коллектору, дырки начинают испытывать действие электрического поля коллекторного перехода. Это поле для дырок является ускоряющим, поэтому они в результате экстракции быстро втягиваются из базы в коллектор и участвуют в создании тока коллектора. Цепь коллекторного тока: +Е2 , выключатели SA3 и SA1, миллиамперметр РА1, эмиттер, база, коллектор, миллиамперметр РАЗ,-Е2 ( рис.2.1).

Принимая во внимание малую степень рекомбинации дырок с электронами в области базы, можно считать ток коллектора Iк примерно равным току эмиттера Iэ:

Iк ≈ Iэ . (2.3)

Те дырки, которые все же рекомбинируют в области базы с электронами, участвуют в создании тока базыIб , проходящего в цепи: +Е1 , миллиамперметр РА1, эмиттер, база, миллиамперметр РА2, выключатели SA2 и SA1. Следовательно, ток базы равен разности токов эмиттера и коллектора

Iб = I - Iк . (2.4)

Нетрудно заметить также, что ток эмиттера, измеряемый миллиамперметром РА1, равен сумме токов базы и коллектора, измеряемых соответственно приборами РА2 и РАЗ, т.е.

Iэ = IБ + Iк . ( 2.5)

Необходимо обратить внимание на то, что, хотя электроны и дырки движутся в противоположных направлениях, токи в цепях транзистора проходят в одном направлении, совпадающем с направлением движения носителей заряда положительной полярности - дырок. Это нетрудно понять, если учесть, что противоположное направление движения электронов и дырок компенсируется их противоположным знаком. Следовательно, при образовании тока в цепях транзистора речь может идти не о разности, а именно о сумме электронной и дырочной составляющих.

Для оценки влияния рекомбинации носителей заряда в базе на усилительные свойства транзистора используется коэффициент переноса носителей в базе,который показывает, какая часть инжектированных эмиттером дырок достигает коллекторного перехода. Этот коэффициент можно определить по формуле

δ= ![]() ; ( 2.6)

; ( 2.6)

Коэффициент переноса δ тем ближе к единице, чем меньше толщина базы и концентрация электронов в базе по сравнению с концентрацией дырок в эмиттере.

Одним из основных параметров транзистора является коэффициент передачи тока эмиттера,который равен отношению приращения тока коллектора к приращению тока эмиттера при неизменном напряжении на коллекторном переходе:

α = ![]() (2.7)

(2.7)

Этот коэффициент может быть выражен через величины γ и δ следующим соотношением:

α = γδ. ( 2.8)