Контрольная работа: Методы очистки сточных вод

Содержание

Введение.. 2

1. Очистные установки биологической очистки, их эффективность и концентрация очищенных вод по основным показателям... 3

2. Международная стандартизация в области экологического менеджмента.. 12

Заключение.. 15

Литература.. 15

Введение

В предлагаемом реферате рассмотрен один из самых широко применяемых методов очистки сточных вод – биологический на примере рыбоперерабатывающего комбината, а также вопросы международной стандартизации в области экологического менеджмента.

Биологические методы очистки и обеззараживания сточных вод (главным образом бактериями — аэробные или анаэробные, а в зависимости от температуры процесса — мезофильными или термофильными) обеспечивают перевод вредных веществ в нерастворимую или газообразную форму. Условия эффективного применения биологических способов основаны на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами. Велика роль кислотности среды в протекании биохимического процесса, которая должна быть в пределах рН 6,5—8,5.

Усложнение задач в области охраны окружающей среды и обеспечения необходимого уровня экологической безопасности производства и потребления обусловливает модернизацию нормативной базы. К числу новых относятся стандарты на системы управления качеством окружающей природной среды на предприятиях. Они образуют шестую группу из рассматриваемых экологических нормативов.

1. Очистные установки биологической очистки, их эффективность и концентрация очищенных вод по основным показателям

Аэробные процессы протекают при подаче в обрабатываемый сток достаточного количества кислорода, необходимого для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов. В целом в состав биоценоза активного ила входят разнообразные группы микроорганизмов (мезофильных, термофильных, аэробных и анаэробных).

При достаточности кислорода и температуре окружающей среды (ОС )(20—30)°С в биоценозе преобладают мезофильные аэробы (мезофильное окисление), а при (30-40)°С — термофильные (термофильное окисление). В зависимости от условий процесса одна из групп микроорганизмов может преобладать, осуществляя основную обработку. Остальные группы микроорганизмов в этом случае являются сопутствующими, они снабжают основную группу микроорганизмов питательными веществами.

При аэробном процессе почти не выделяется неприятного запаха, способ микробиального размножения более прост и приспособлен к изменяющемуся составу поступлений. При этом процессе происходит саморазогревание массы (до 70°С), т.е. ее дезинфекция.

Если в обрабатываемой массе растворенного кислорода недостаточно, то происходит анаэробное брожение, которое может быть метановым или водородным. При температуре массы (30—35)°С в биоценозе преобладают мезофильные анаэробы, а при (50—55)°С — термофильные. Процесс сопровождается выделением биогаза, состоящего в основном из метана, водорода и двуокиси углерода.

Кроме органических веществ для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в сточных водах должны быть и биогенные элементы (азот, фосфор, калий), которых иногда в стоках бывает недостаточно.

Например, недостаток азота тормозит процесс биохимического окисления органических веществ (причина появления трудно оседающего ила), фосфора — кроме указанного приводит к массовому развитию нитчатых бактерий («вспухание» и плохое оседание ила, вынос его из очистного сооружения вместе с осветленной водой).

Площадь участков определяется производительностью рыбоперерабатывающего комплекса.

Степень загрязнения поверхностных или грунтовых вод определяется: способностью почвы адсорбировать; видом, интенсивностью и количеством осадков; сроками внесения; количествами и составом СВ; величиной поверхностного стока и эрозией, что зависит от наклона участка поля.

Необходимо знать, что одна биологическая очистка стоков не даст достаточного эффекта. Так, после двух ступеней очистки содержание (мг/л) составляет: азота — 100, фосфора — 40, калия — 80, БПК5 — 185, а кислотность рН 8,5.

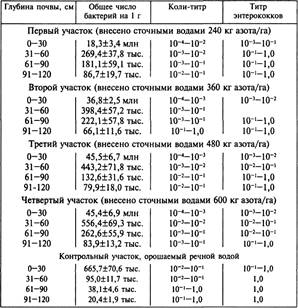

Таблица 1

Содержание микроорганизмов в почве, орошаемой сточными водами из расчета 300 м3 /га

Это можно объяснить тем, что на биологических очистных сооружениях биогенные элементы (азот, фосфор, калий) удаляются не более, чем на 20%. Целесообразно дополнительно использовать химические средства для обеззараживания — формалина, аммиака, ксилола; осаждения — феррохлорида, извести. Применение химических методов очистки и обеззараживания позволяет выделить из стоков до 90% биогенных элементов.

Система утилизации сточных вод должна соответствовать следующим условиям:

♦ строительство и ввод в строй сооружений по хранению и утилизации сточных вод должны предшествовать вводу в эксплуатацию комплексов;

♦ подготовленные жидкие стоки необходимо вносить в почву до наступления морозов большими дозами с периодичностью в 2—3 года;

♦ заделывать СВ в почву на площадях, с которых возможен поверхностный сток в открытые водоемы;

♦ не допускать сброса сточных вод рыбоперерабатывающих комплексов в водоемы независимо от степени их очистки.

Почвенные методы биологической очистки и утилизации жидкого стоков основаны на обработке не полностью очищенного и обеззараженного жидкого стока почвенными микроорганизмами с удалением жидкой фазы от биогенных и органических веществ (необходимы выдержка по времени, ограничение количества стоков или огромные занимаемые площади) за счет процессов самоочищения.

Исследования показывают, что после удобрительных поливов жидким стоков наблюдается бактериальное загрязнение почвы (до 21 млн микроорганизмов/га). А так как возбудители инфекционных болезней сохраняют жизнеспособность в почве почти в 4 раза дольше, чем в жидком СВ, то инфицированные стоки необходимо обеззараживать до внесения его в почву.

После внесения сточных вод в почве интенсивно проходят процессы самоочищения: уже через месяц коли-титр и титр энтерококков во всех горизонтах повысились на один-два порядка.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--