Контрольная работа: Методы очистки сточных вод

Наибольшей эффективностью с точки зрения предотвращения потерь летучих фракций азота и загрязнения растений патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов оказался способ внесения жидких стоков по бороздам с запашкой по сравнению с поверхностным поливом: количество микроорганизмов ниже на один-два порядка, коли-титр повышается незначительно, почва от кишечной палочки освобождается через три месяца (при поверхностном поливе — через шесть месяцев).

Аэробные и анаэробные методы обеззараживания масс отходов рыбоперерабатывающего комплекса применяют при возможности длительного хранения в лагунах (открытые пруды-отстойники), отстойниках-накопителях, биологических прудах, башнях, аэротенках и метантенках.

В лагунах происходит биологическое аэробное или анаэробное разложение сточных вод. При аэробном разложении сточных вод аэрируется с помощью турбин-аэраторов более трех месяцев при обеспечении концентрации кислорода 1—2 г/л, а осевший осадок вычищают раз в 2-3 года.

Система проста, дешева, но при этом необходимо обеспечить температуру выше 18°С (работоспособна только в летнее время), а потери аммиачного азота в лагуне достигают 90%. При механической аэрации на 1 кг сточных вод требуется 0,74 м3 (мясного — 0,44 м3 ) аэробной лагуны, а в лагунах с естественной аэрацией соответственно 4,15 (3,56) м3 . В аэробных лагунах происходит частичное разложение органических веществ, уничтожение большинства патогенных микроорганизмов и неприятного запаха, обеспечивается сохранение минеральных веществ в легкоусвояемых формах для растений, уменьшение загрязненности.

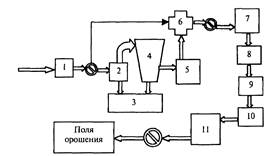

Рис. 1. Схема очистки стоков рыбоперерабатывающего комплекса в рыболовно-биологических прудах.

1 — приемный резервуар, 2 — разделительная установка, 3 — площадка для биотермического обеззараживания, 4 — вертикальный отстойник, 5 — карантинные емкости, 6 — установки термического обеззараживания стоков, 7 — пруд-накопитель, 8 — водорослевый пруд, 9 — рачковый пруд, 10 — рыбоводный пруд, 11 — пруд-накопитель чистой воды.

В случае дефицита имеющихся площадей целесообразно использовать систему очистки стоков в виде бассейна-перегнивателя глубиной до 1,5 м, в котором происходит механическая и биологическая очистка стоков. Бассейн состоит из двух изолированных отделений с размерами в соотношении 1:3. Малое отделение является первичным отстойником, а в большом — осветленные сточные воды подвергаются естественному самоочищению. Осадок из малого отделения удаляется через два года.

В анаэробных лагунах при выдерживании определенного режима (рН 6,7-7,5; температура 30—38°С) потери питательных веществ меньше, они опасны с санитарной точки зрения (различные виды сальмонелл выживают в них до трех лет). На 1 кг СВ необходимо обеспечить 0,6 м3 объема анаэробных лагун. Очистка анаэробных лагун происходит через 5-8 лет.

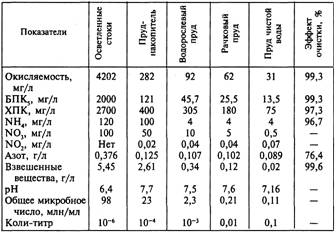

Таблица 2

Характеристика эффективности очистки каскада прудов

Время начала эксплуатации новой лагуны март-апрель. Лагуну следует заполнять водой наполовину и первые два месяца загружать на четверть проектной мощности, а в последующие шесть месяцев — до номинальной. Необходимо ежегодно измерять толщину осадка: быстрое его наслоение свидетельствует о неправильной эксплуатации системы.

Широкое применение нашли биологические пруды следующих типов: для полной очистки жидких стоков стоков; для доочистки стоков, предварительно прошедших биологическую обработку; рыбоводные. Пруд рыбоводного типа, эксплуатирующийся в опытном хозяйстве ВИЖ Московской области, представлен на рис. 2.

Жидкие отходы из рыбоперерабатывающего комплекса по самотечному коллектору поступает в приемный резервуар, а из него перекачивается в разделительную установку (2). Твердую фракцию складируют на площадке для биотермического обеззараживания (3) и используют в качестве органического удобрения.

Жидкую фракцию направляют в отстойник (4) для отстаивания и осветления. Осадок из отстойника обезвоживают с помощью центрифуги и также складируют на площадке для биотермического обеззараживания (3). Осветленные стоки из отстойника и фугат с центрифуг направляют в карантинные емкости для выдержки в течение недели.

После этого стоки поступают в цепь биологической очистки, состоящую из каскада прудов разного назначения (табл. 2).

В пруде-накопителе (7) осветленные стоки выдерживаются независимо от времени года; здесь осуществляется анаэробное сбраживание органических веществ стоков микроорганизмами. Из пруда-накопителя частично минерализованные стоки поступают в водорослевый пруд (8), который обеспечивает утилизацию фитопланктоном биогенных элементов органического вещества. За счет фотосинтетической реаэрекции происходит обогащение стоков кислородом, что приводит к распаду органического вещества, освобождению биогенных элементов и накоплению планктонных водорослей.

В рачковом пруду (9) из-за наличия богатого питательного субстрата происходит массовое развитие ветвистоусых и веслоногих рачков, червей и личинок насекомых. Далее из рачкового пруда стоки, содержащие зообиомассу и биомассу фитопланктона, поступают в рыбоводный пруд (10), обеспечивающий благоприятные условия для развития сеголеток карпа. Очищенные в рыболовно-биологических прудах стоки поступают в пруд очищенной воды (11), вода из которых используется для орошения полей. Но и такая система не обеспечивает полного освобождения от патогенных микроорганизмов.

Чтобы снизить зловоние в зоне рыбоперерабатывающего комплекса и создать более благоприятные условия для обслуживающего в Голландии была разработана система комбинации анаэробных и окислительных каналов.

При этом окислительные ямы размещали под производственными помещениями помещениями (а иногда для предохранения их от воздействия низких температур и в самом помещении). Эти ямы перед началом эксплуатации заполняются водой до определенной глубины и постоянно аэрируют с помощью вентиляционной установки. Это заставляет содержимое ямы быть в постоянном движении, что приводит к образованию пены. Чтобы не допустить протекания анаэробного процесса с образованием гнилостных газов и сероводорода аэрацию необходимо поддерживать в течение всего времени обработки. Конструктивное выполнение окислительных каналов и ям разнообразно.

Окислительные каналы конструкции ВНИИМЖ наиболее компактны и состоят из двух ступеней циркуляции. Это два замкнутых канала, расположенные один внутри другого и имеют глубину до 1,5 м. Поперечное сечение канала — трапеция с верхним основанием 5,5 м и нижним — 3 м. В центральной продольной части каждого канала установлено по два роторных аэратора: вращающийся ротор первого аэратора захватывает лопастями воздух и подает его в жидкость, а второй, прогоняя по каналу жидкость, перемешивает ее с этим воздухом.

Сточные воды одновременно подается во внутренний канал, перемешивается с воздухом и находящимся в канале активным илом. В результате за время движения по каналу СВ обрабатывается илом и после этого удаляется из верхних слоев самотеком или насосом.

2. Международная стандартизация в области экологического менеджмента

B 1995 г. Европейским Союзом был принят пакет документов по экологическому менеджменту и экологическому аудированию, открывший новую серию стандартов ISO 14000 при сохранении преемственности с применявшимися ранее сериями. На базе стандартов ISO 14000 в 1998 г. утверждены государственные стандарты России по экологическому менеджменту и эко-аудиту (ГОСТ Р ISO 14001-98; 14010-98; 14011-98; 14012-98).

В работе [3] отмечается, что наряду с этим эффективность управления в области охраны окружающей среды зависит не только от разработки соответствующего законодательства и его соблюдения, но и от управленческих решений руководства предприятий, предусматривающих установление ответственности работников, повышение их квалификации и активное участие в экологической деятельности предприятия, постоянный контроль, корректировку и совершенствование деятельности предприятия в области охраны окружающей среды. Такой подход к экологическому управлению соответствует стандарту ГОСТ Р ISO 14001, который устанавливает требования к созданию систем экологического менеджмента.

Переход на систему экологического менеджмента с последующей сертификацией по стандарту ГОСТ Р ISO 14001 представляет реальный путь улучшения не только экологического, но и экономического состояния предприятий.

Вместе с тем в нашей стране практически не получил развитие экологический аудит предприятий. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет лишь понятие экологический аудит. Из-за несовершенства нормативно-правовой базы, недостаточной государственной поддержки система экологического аудирования не реализуется в настоящее время ни в Российской Федерации в целом, ни в ее субъектах, хотя Госстандартом России утверждены требования к системам управления окружающей средой на предприятиях (ГОСТ Р ISO 14001) еще в 1998 году. Достаточно сказать, что соответствующие сертификаты в России имеют лишь около 30 предприятий.

В настоящее время на российском рынке действуют преимущественно зарубежные сертифицированные фирмы. Их деятельность не только снижает конкурентно способность российских сертификационных фирм, не имеющих финансовых возможностей проводить широкомасштабные рекламные кампании и обучение специалистов за рубежом (в отличие от зарубежных фирм, поддерживаемых различными программами технической помощи), но и создает угрозу национальной безопасности, поскольку сертифицированные процессы предусматривают рассмотрение всего жизненного цикла продукции – от источника сырья до выхода готовой продукции на рынок.

Если не изменить эту ситуацию сейчас, в дальнейшем иностранные компании будут укрепляться и по многим направлениям, так как в международной практике на основе стандартов ISO началась интеграция практически всех подсистем управления предприятием: управления качеством, окружающей средой, безопасностью, персоналом, финансами, информацией. Между тем международный опыт свидетельствует об экологической эффективности добровольных методов совершенствования систем управления окружающей средой в организациях.

Развитие сертификации этих систем на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ISO 14001 на российских предприятиях должно внести значительный вклад в комплексное решение экологических проблем, накопившихся в настоящее время на территории Российской Федерации. Такая сертификация особенно актуальна для российских предприятий-экспортеров, учитывая перспективы вступления России в ВТО, а также декларацию Европейского Союза о намерениях допускать на рынок стран-членов ЕС только компании, сертифицированные по ГОСТ Р ISO 14000.

Для консолидации сил в решении данной проблемы необходима разработка национального плана действий, основой которого должно явиться развитие нормативной правовой базы по обеспечению внедрения систем управления окружающей средой на хозяйствующих субъектах.