Курсовая работа: Композиционные хемосорбционные волокнистые материалы "Поликон К", наполненные углеродными волокнами

Основной фрагмент структуры УВ на молекулярном уровне — графитовый слой в виде ленты разной степени дефектности и изогнутости, протяженностью до 1000— 2000 нм, но с размерами областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей перпендикулярно оси волокна от 1,5 до 7 нм, а вдоль оси—от 1,5 до 10 нм. Ленты-слои в основном собраны в пачки — микрофибриллы высотой (Lc) от 1 до 10 нм, но в кристаллитах обычно не наблюдается трехмерная упорядоченность. Одна лента последовательно может проходить через несколько областей упорядоченности (кристаллитов) и далее через соседние пачки, связывая их между собой и формируя сетчатую пространственную структуру. Ленты и их пачки изогнуты и переплетены, но в целом ориентированы вдоль оси волокна.

Такая структура позволяет реализовать в УВ высокие физико-механические характеристики графитового монослоя: электропроводность, теплопроводность, модуль упругости Е=1000 ГПа, прочность σ до 150 ГПа [6]. На непрерывных волокнах в настоящее время вдоль оси волокна достигнуты значения Е~700 ГПа, σ~7 ГПа, т. е. до 70 % по модулю, но только 5 % по прочности от предельных теоретических значений для монослоя . На отдельных графитовых усах получены значения Е~1000 ГПа и σ~20 ГПа .

При рассмотрении характера изменения показателей молекулярной и надмолекулярной структуры УВ на основе ПАН и ГЦ в зависимости от температуры обработки отчетливо проявляется ряд областей, связанных со спецификой протекающих в них процессов .[7]

Предпочтительная ориентация углеродных слоев и их пачек вдоль оси волокна (текстура) является особенностью практически всех УВ (на основе ПАН, ГЦ, газофазного пека) и важнейшей характеристикой их структуры[7].

Необходимо различать три составляющие текстуры УВ:

- азимутальная (осевая) составляющая, описывающая отклонение пачек углеродных лент от оси волокна вдоль меридиана;

- радиальная составляющая, описывающая ориентацию в поперечном сечении волокна;

- слоевая составляющая, отражающая преобладающее кристаллографическое направление в графитовых лентах вдоль оси волокна.

Показатель текстуры волокон на основе ПАН достаточно высок во всем интервале температур и определяется в первую очередь структурной ориентацией исходного волокна: при термообработке только проявляется застабилизированная в процессе термоокислительной обработки исходная ориентация. Текстура волокон на основе ГЦ формируется в процессе термомеханического воздействия, особенно в области температур выше 2300 К, когда появляется пластичность. [9]

Текстура УВ в поперечном сечении определяет их макростроение, неоднородность, часть внутренних напряжений, микропористость и микродефектность. Если использовать принципы классификации проволок по Гивену и Вассерману [10] с обозначением осей симметрии для волокна и отдельных фибрилл (пакетов слоев), то можно выделить следующие варианты:

простая аксиальная кольцевая текстура, когда пакеты слоев независимо и равномерно распределены по сечению волокна;

центрированные аксиальные текстуры с расположением слоев по касательной и по радиусу, цилиндрическая текстура (это вырождение центрированной текстуры с расположением слоев по касательной).

Для УВ на основе ПАН и ГЦ наблюдаются смешанные простая и центрированная аксиальные текстуры. На практике в волокнах встречается некруглая форма сечения. Для одного волокна при этом теряется центросимметричность, но для пучка волокон она сохраняется.

Наличие предпочтительной ориентации определяет ряд особенностей структуры УВ и методы ее исследования. Так, ориентация способствует межмолекулярному упорядочению углеродных лент, но создает определенную неоднородность параметра Lc в азимутальном направлении: размер Lc наибольший для пакетов слоев, располагающихся близко к оси волокна, а для кристаллитов, отклоняющихся на угол больше полуширины текстурной кривой φ1/2, он начинает уменьшаться.

Наличие предпочтительной ориентации требует ее учета в процессе рентгеноструктурного дифрактометрического эксперимента и при определении размеров кристаллитов.

Для волокон на основе ПАН и ГЦ наблюдается различная связь между размерами кристаллитов и степенью предпочтительной ориентации. Для волокон на основе ГЦ при |q| <0,5 размеры кристаллитов однозначно не связаны с предпочтительной ориентацией. Для УВ на основе ПАН наблюдаемые размеры кристаллитов достигаются при существенно больших степенях предпочтительной ориентации, и она в целом способствует повышению Lс и Lа”. Однако для самых больших степеней ориентации |q|>0,6 (при температурах выше 2300 К) зависимости между размерами кристаллитов и текстурой для обоих видов волокон сближаются.(рис.1)

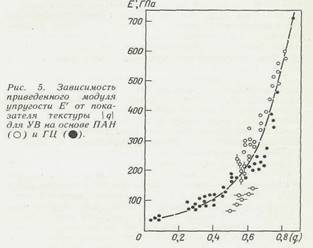

Ориентация определяет в значительной степени модуль упругости, электропроводность, теплопроводность УВ [9]. Для большой серии образцов на основе ПАН и ГЦ существует довольно общая зависимость между приведенным модулем упругости Е' (с поправкой на плотность) и параметром текстуры |q| (рис. 2). Рассеяние значений Е' может быть связано с различным структурным совершенством волокон и изменением взаимосвязи между микрофибриллами. В целом с формированием текстуры наблюдается отход от пределов, которые определяются моделью упругости «постоянных деформаций», и приближение к пределам модели «постоянных напряжений».

Прочность не связана однозначно с осевой текстурой из-за сильного влияния поверхностных и внутренних дефектов и микротрещин. Однако при прочих равных условиях у более ориентированных волокон прочность выше, что вообще характерно для ориентированных полимерных волокон [10].

При исследовании структуры УВ большое внимание уделяется структуре и свойствам их поверхности, так как она определяет связь с матрицей в композите. Определенную информацию в этом направлении дают показатель температуры начала горения в токе воздуха и показатель сорбции функционально активного индикатора. При совершенствовании структуры волокон эти показатели могут уменьшаться и увеличиваться, для близких по структуре образцов между этими показателями наблюдается взаимосвязь. Показатель сорбции волокон позволяет прогнозировать прочность композита при сдвиге.

3. Влияние условий модифицирования поверхности УВ на ее активность и пористую структуру

Для улучшения адгезии между углеродной матрицей и эпоксидной смолой в композиционных материалах углеродные волокна (УВ) подвергают различным обработкам с целью образования на их поверхности активных центров. Важную роль при получении композиционных материалов играет также пористость УВ.

Целью исследования в работе Коноваловой Л.Я и др. являлось выяснение влияния условий модифицирования поверхности углеродных волокон на ее активность и пористую структуру.

Исследование проводили сорбционными методами: 1) сорбции паров воды при 20 °С на сорбционной вакуумной установке с весами Мак-Бена; 2) низкотемпературной сорбции паров криптона на сорбционной вакуумной объемной установке; 3) сорбции паров н. гексана, бензола и толуола в эксикаторе.

Объектами исследования служили углеродные волокна ЭЛУР-М, модифицированные при различных условиях, а также образцы углеродных волокон типа ЛУ, обработанные при различных температурах. Перед началом исследований образцы волокон прогревали в вакууме или в токе гелия при 120 °С в течение 3 ч.

На рис. 3 представлены изотермы сорбции паров воды при 20 °С волокнами ЭЛУР-М, поверхность которых подвергнута электрохимической обработке (ЭХО) в нейтральном и слабощелочном электролитах и озоном при комнатной и повышенной температурах. На этом же рисунке приведена изотерма для волокна, поверхность которого не модифицировалась, где сорбция практически равна нулю. После обработки поверхности волокна и появления на ней активных центров наблюдается повышение сорбции паров воды. Изотермы обращены выпуклой частью к оси адсорбции, что свидетельствует о наличии активных групп на поверхности волокна. Значения сорбции очень низкие. Тем не менее, исходя из значений сорбции, можно сделать вывод о том, что в результате процессов ЭХО на поверхности УВ образуется больше активных групп, чем в результате обра?