Курсовая работа: Методы определения хлорид-ионов

![]()

Это уравнение лежит в основе нефелометрических определений. При нефелометрических определениях измеряют интенсивность рассеянного света в направлении, перпендикулярном к направлению первичного пучка света. Турбидиметрические измерения производятся в направлении распространения светового потока.

Приведенные уравнения справедливы только для очень разбавленных суспензий (не более 100 мг на 1 л). Турбидиметрические и нефелометрические методы обладают высокой чувствительностью. Однако применяются они не широко, что объясняется трудностью получения взвесей с одинаковыми размерами частиц. Количественные нефелометрические и турбидиметрические определения проводят, пользуясь калибровочной кривой.

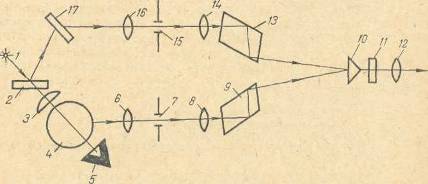

Для проведения измерений используют прибор – нефелометр.Оптическая схема нефелометра НФМ изображена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – Оптическая схема нефелометра НФМ.

Свет от лампы накаливания 1 проходит через стеклянную пластинку 2, конденсор 3 и попадает в кювету 4, помещенную в камеру с дистиллированной водой. Камеру с водой применяют для того, чтобы уменьшить рассеивание света стенками кюветы. Световой поток, прошедший через кювету, гасится в светоловушке 5, а части светового потока, рассеянного частицами взвеси в кювете 4 и стеклянным рассеивателем 17, собираются насадочными линзами 6 и 16. Образовавшиеся два пучка проходят через диафрагмы 7 и 15, связанные с отсчетными барабанами и объективами 8 и 14, направляются в ромбические призмы 9 и 13. Бипризма 10 лает возможность наблюдать в поле зрения окуляра 12 интенсивность двух пучков света.

При нефелометрических определениях на пути пучков света вводят светофильтры 11, применение которых нивелирует разницу в оттенках двух световых потоков.

Нефелометрическое определение хлорид-ионов основано на реакции осаждения хлоридов нитратом серебра:

Ag+ + Cl- → AgCl

При малых концентрациях хлорид-ионов выпадение осадка не происходит, а возникает помутнение раствора. Степень помутнения зависит от концентрации хлоридов в растворе. Для стабилизации растворов вводят стабилизирующие компоненты.

Анализ проводится следующим образом. Из анализируемого раствора отбирают микропипеткой 5 мл раствора и помещают в мерную колбу емкостью 50 мл. В нее же прибавляют 10 мл 0,1 н. раствора азотной кислоты, 2 мл 0,5%-ного раствора желатины, дистиллированной воды до общего объема приблизительно 30 мл, 10 мл 0,005 Мраствора AgCl и доливают водой до метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают. Через 5 мин раствор переносят в кювету нефелометра и измеряют рассеивание света не менее 3 раз. Из полученных отсчетов вычисляют среднее значение и по калибровочной кривой определяют содержание хлорид-ионов.

Калибровочный график строят следующим образом. Из эталонного раствора КС1 (вводят 0,1 г КС1 в мерную колбу емкостью 500 мл и доводят водой до метки) отбирают в четыре мерные колбы емкостью по 50 мл микропипеткой соответственно 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 мл и приготавливают стандартные растворы, добавляя в них все реактивы, указанные выше.

Начинают измерения с пробы, имеющей наибольшую концентрацию. Раствор помещают в кювету. Устанавливают светофильтр, цвет которого близок к окраске исследуемого раствора в рассеянном свете. Если жидкость бесцветна, устанавливают зеленый светофильтр. Оба отсчетные барабаны ставят на «0» и подбирают такой рассеиватель, при котором в окуляре левое фотометрическое поле будет несколько светлее правого. Вращением правого барабана уравнивают фотометрические поля по яркости и отсчитывают «кажущуюся» оптическую плотность.

2.3.2 Потенциометрическое определение хлорид ионов

Потенциометрические методы анализа делятся на потенциометрическое титрование и прямую потенциометрию. Потенциометрическое титрование преследует чисто прикладную цель количественного определения данного вещества в растворе путем его титрования стандартным раствором соответствующего реагента. При титровании в исследуемый раствор опускают индикаторный электрод, возникновение потенциала на котором обусловливается определяемым веществом непосредственно (если оно электроактивно) или косвенно (если оно неэлектроактивно) в результате химического взаимодействия его с каким-либо другим потенциалопределяющим компонентом. В процессе химической реакции (например, титрования) за изменением концентрации определяемого вещества следят по изменению потенциала индикаторного электрода.

Потенциометрическое титрование при прочих равных условиях имеет ряд преимуществ по сравнению с визуальными титриметрическими методами анализа. К применяемым в потенциометрическом титровании химическим реакциям предъявляются те же требования, что и при обычном титриметрическом анализе.

В отличие от обычного титриметрического метода, основанного на применении цветных индикаторов, в потенциометрическом методе титрования индикатором является электрод, на котором протекает индикаторная электрохимическая реакция. Скачок потенциала в точке эквивалентности или вблизи нее дает возможность найти конечную точку титрования по кривым титрования или сам скачок принимается как показатель момента завершения реакции.

Для определения хлорид ионов применяется метод осадительного титрования. Определение ведётся титрованием раствором с ионами серебра. Индикаторный электрод – серебро металлическое.

Химическая реакция выражается уравнением:

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Разность равновесных потенциалов между двумя точками титрования, отвечающая скачку потенциала, равна:

ΔЕ = Е2 – Е1 = Е2 0 – Е1 0 + υ lg 10-3 = υlg 10-8 – υlg ПPAgСl

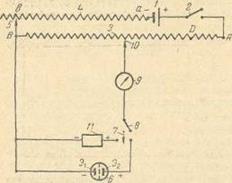

1 – источник постоянного тока с малым выходным напряжением; 2 – включатель тока; 3 – делитель напряжения; 4 – переменное сопротивление; 5, 10 – скользящие контакты; 6 – электролитическая ячейка: 7 – переключатель тока; 5 – прерыватель тока; 9 – индикатор тока; 11 – элемент Вестона; Э1 и Э2 – электроды (индикаторный и сравнения).

Рисунок 2.3 – Простейшая схема установки для измерения э.д.с. гальванических элементов компенсационным методом при потенциометрическом титровании

Измерение потенциала возникающего в цепи измеряется потенциометрами. Почти все приборы для измерения э.д.с. потенциометрической ячейки – потенциометры – имеют следующую схему (рис. 2.3). Один полюс внешнего источника постоянного тока через переключатель неподвижно присоединен к одному из концов (Л) делителя напряжения с равномерным сечением проволоки и с небольшим сопротивлением (10 – 100 ом). Делитель напряжения обычно снабжен шкалой с равномерными 1100 делениями. Другой полюс источника тока присоединен к переменному сопротивлению малой величины, с которым второй конец (В) делителя напряжения соединяется с помощью подвижного контакта. Таким образом, напряжение источника падает на постоянном участке А В и на некотором участке переменного сопротивления ав. Конец В делителя напряжения присоединяют к одному из электродов Э, ячейки,соблюдая при этом полярность соединения, т.е. полюс источника тока и электрод тем же знаком должны быть присоединены к одному и тому же концу делителя. Второй электрод Э2 подключают последовательно через переключатель, прерыватель тока и индикатор токак подвижному контакту, свободно перемещаемому на делителе напряжения. Дополнительно к концу В делителя напряженияподключают один из полюсов стандартного элемента Вестона(соблюдая тот же порядок полярности соединения, см. выше), другой полюс которого может быть соединен с помощью переключателя с подвижным контактом. Следовательно, при одном положении переключателя замыкается через прерыватель тока цепь, содержащая элемент Вестона, а при другом – цепь, содержащая потенциометрическую ячейку.

Элемент Вестона устанавливается для контроля цены одного деления шкалы делителя напряжения (в милливольтах), так как э. д. с. внешних источников тока известна с недостаточной точностью и со временем самопроизвольно падает (источник тока разряжается).

Определение С1- в растворе проводят титрованием 0,05 н. стандартным раствором нитрата серебра с серебряным индикаторным электродом и Нас.КЭ сравнения. Э. д. с. потенциометрической ячейки измеряют компенсационным методом. Теоретически скачок наступает несколько раньше точки эквивалентности, но практически точка эквивалентности и конечная точка титрования совпадают.