Курсовая работа: Расчет тарельчатой ректификационной колонны для разделения бинарной углеводородной смеси бензол-толуол

2)оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, т.е. иметь, возможно, большее значение свободного объема или сечения насадки;

3)создавать возможность для высоких нагрузок аппарата по жидкости и газу;

4)иметь малую плотность;

5)равномерно распределять орошающую жидкость;

6)быть стойкой к агрессивным средам;

7)обладать высокой механической прочностью;

8)иметь невысокую стоимость.

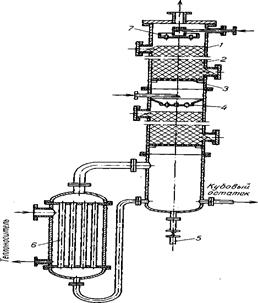

Рис. 1.9. Насадочная ректификационная колонна с кипятильником: 1 – корпус; 2 – насадка; 3 – опорная решетка; 4 – перераспределитель флегмы; 5 – патрубок для слива кубового остатка; 6 – кипятильник; 7 – ороситель.

Очевидно, что насадок, которые бы полностью удовлетворяли всем указанным требованиям, не существует, так как соответствие одним требованиям нарушает соответствие другим (например, увеличение удельной поверхности а насадки влечет за собой повышение гидравлического сопротивления, а также снижение предельно допустимых скоростей газа и т.д.).

Поэтому в промышленности используют большое число разнообразных по форме и размерам насадок, изготовленных из различных материалов (металла, керамики, пластических масс и др.), которые удовлетворяют основным требованиям при проведении того или иного процесса ректификации.

1.3.3 Пленочные аппараты

Эти аппараты применяются для ректификации под вакуумом смесей, обладающих малой термической стойкостью при нагревании (например, различные мономеры и полимеры, а также другие продукты органического синтеза).

В ректификационных аппаратах пленочного типа достигается низкое гидравлическое сопротивление. Кроме того, задержка жидкости в единице объема работающего аппарата мала.

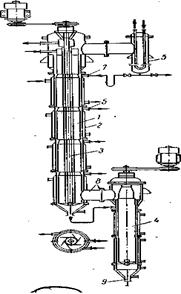

К числу пленочных ректификационных аппаратов относятся колонны с регулярной насадкой в виде пакетов вертикальных трубок диаметром 6–20 мм (многотрубчатые колонны), а также пакетов плоскопараллельной или сотовой насадки с каналами различной формы, изготовленной из перфорированных металлических листов или металлической сетки. Одна из распространенных конструкций роторно–пленочных колонн показана на рис. 1.10.

Рис.1.10. Схема роторно–пленочной ректификационной колонны:

1 – колонна; 2 – рубашка для обогрева; 3 – ротор; 4 – роторный испаритель; 5 – конденсатор–дефлегматор; 6 – штуцер для ввода исходной смеси; 7 – штуцер для ввода флегмы; 8 – штуцер для ввода пара; 9 – штуцер для вывода остатка.

Недостатки роторных колонн: ограниченность их высоты и диаметра (из–за сложности изготовления и требований, предъявляемых к прочности и жесткости ротора), а также высокие эксплуатационные расходы.

В случае загрязненных сред целесообразно применять регулярные насадки, в том числе при работе под повышенным давлением. Для этих сред можно использовать также так называемые колонны с плавающей насадкой. В качестве насадки в таких колоннах обычно применяют легкие полые шары из пластмассы, которые при достаточно высоких скоростях газа переходят во взвешенное состояние. Вследствие их интенсивного взаимодействия такая насадка практически не загрязняется.

В колоннах с плавающей насадкой возможно создание более высоких скоростей, чем в колоннах с неподвижной насадкой. При этом увеличение скорости газа приводит к расширению слоя шаров, что способствует снижению скорости газа в слое насадки. Поэтому существенное увеличение скорости газового потока в таких аппаратах (до 3–5 м/с) не приводит к значительному возрастанию их гидравлического сопротивления.

1.3.4 Центробежные ректификаторы

Для интенсификации массообмена и повышения эффективности разделения были предложены аппараты, работающие на принципе использования центробежной силы (колонны с вращающейся трубой, горизонтальные аппараты с вращающимся спиралевидным ротором).

Центробежный пленочный ректификационный аппарат состоит из неподвижного кожуха, в котором вращается с большой скоростью ротор, состоящий из спиральной металлической ленты, ограниченной изнутри и снаружи сетчатыми цилиндрами. Начальная смесь движется по стенкам спирали в виде тонкой пленки от центра к периферии. Пар движется с большой скоростью противотоком к жидкости, и взаимодействие фаз происходит на поверхности плёнки. Интенсивность массообмена определяется сопротивление жидкой и паровой пленок. Поэтому эффективнос