Курсовая работа: Современные тенденции развития организационных структур управления 2

Рис. 1.2.

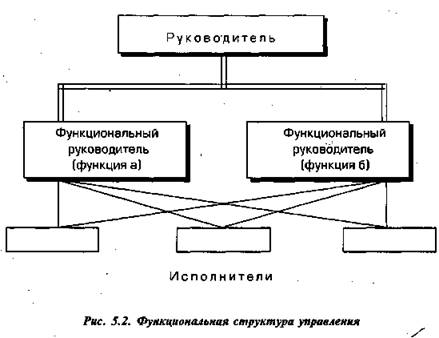

Ее сущность заключается в том, что выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов. Специалисты одного профиля объединяются в структурные подразделения системы управления и принимают решения, которые обязательны для производственных подразделений.

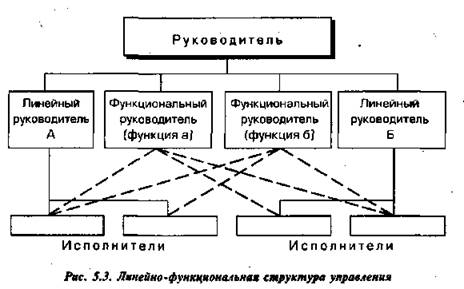

Таким образом, наряду с линейной действует и функциональная организация. Исполнители находятся в двойном подчинении. Так, рабочий обязан выполнять одновременно указания своего линейного начальника и функционального специалиста. При функциональной структуре управления линейный руководитель имеет возможность больше заниматься вопросами оперативного управления, так как функциональные специалисты высвобождают его от решения специальных вопросов.

Рис. 1.3.

Специалисты образуют при линейном руководстве штаб, который готовит для него данные в целях компетентного решения специальных вопросов. В этом случае функциональные органы находятся в подчинении линейного руководителя. Их распоряжения отдаются производственным подразделениям только после согласования с последним. Это дает возможность решать вопросы более компетентно. Но при линейно-функциональной структуре управления резко увеличивается нагрузка на линейного руководителя, который должен исполнять роль посредника между функциональными службами и подчиненными ему производственными подразделениями. Он воспринимает потоки информации от подчиненных подразделений, дает задания функциональным службам, вырабатывает решения, отдает команды сверху вниз.

В настоящее время линейно-функциональная (штабная) структура в промышленности играют ведущую роль. Основу этой структуры составляет линейное управление. Роль же функциональных органов меняется в зависимости от уровня управления. Чем выше уровень, тем большую роль играют функциональные органы. На уровне управления участком влияние функциональных служб незначительно, но на уровне управления предприятием они выполняют огромную работу по планированию, технической подготовке производства, выработке управленческих решений.

При всех своих положительных сторонах линейно-функциональная структура управления имеет и ряд недостатков, которые становятся особенно ощутимыми в связи с укрупнением производства и усложнением производственных связей. Чем крупнее производство и разветвленное аппарат управления, тем сложнее координировать работу линейному руководителю. Кроме того, в структуре нет прочных связей между функциональными службами, в результате чего наблюдается плохое взаимодействие и параллелизм в работе.

Современный этап развития экономики сопровождается увеличением масштабов, усложнением и быстрыми изменениями, происходящими в производстве. Дальнейшее совершенствование управления в области структур идет в.направлении их комбинирования. В промышленности широко применяются структуры, в которых функциональные службы отдают приказы хозяйственным подразделениям по своему узкому кругу вопросов непосредственно, без согласования с линейным руководителем. Но в этих условиях могут возникнуть противоречия в решении линейных руководителей и функциональных служб, так как вторые в первую очередь обеспечивают свои интересы. Тогда координация действий функциональных органов ложится на управляющие органы высшего уровня.

В матричной структуре совмещается два вида структур: линейная и программно-целевая. По вертикали (линейная структура) строится правление по отдельным сферам деятельности (производство, снабжение, сбыт и др.). По горизонтали (программно-целевая структура) осуществляется управление программами, проектами, темами. При определении горизонтальных связей назначается руководитель программы (проекта) и его заместители по отдельным темам, ответственный исполнитель в каждом специализированном подразделении и организуется специальная служба управления программой.

Работа обеспечивается путем создания целевых подразделений, где объединяются ведущие специалисты для совместной разработки программы. Руководитель программы определяет, что и когда должно быть сделано, а кто и как будет выполнять ту или иную работу решает линейный руководитель.

Рис. 1.4.

На предприятиях многоцелевой деятельности требуется создание специального органа по управлению целевой программой. В этих случаях, помимо линейно-функциональных органов, осуществляющих управление по вертикали, создаются органы горизонтального целевого управления. Такая структура управления носит название матричной (см. рис. 1.4).

Таким образом матричная структура управления дополнила линейно-функциональную организационную структуру новыми элементами. Это создало качественно новое направление в развитии программно-целевых и проблемно-целевых форм управления. Матричная структура управления состоит из проектной и программно-целевой структуры управления.

Работы, основанные на информационном подходе, как правило, сводятся к совершенствованию документооборота и включению вычислительной техники в процесс управления без каких-либо существенных изменении структуры управления и управленческих процессов (табл. 1).

Важнейшей чертой этого подхода является ориентация на развитие не отдельно взятых элементов объекта, а системы в целом. Данный подход предполагает определение системы целей предприятия, в соответствии с которыми реализуются функций управления. Для каждой цели создается подразделение, которое организационно обеспечивает ее достижение.

В этом случае центральной проблемой при проектировании оргструктуры управления является формирование состава подразделений аппарата управления, определение их со-подчиненности, связей и отношений, а также выполняемых функций.

Эти работы предлагается выполнять на трех стадиях:

1. Композиции — формирование общей структурной схемы аппарата управления.

2. Структуризации — определение состава основных подразделений и связей между ними.

3. Регламентации — разработка количественных характеристик аппарата управления, процедур управленческой деятельности.

Однако анализ показывает, что и системно-целевой подход к формированию оргструктур управления имеет ряд недостатков, снижающих эффективность его применения. Это, прежде всего, связано с отсутствием четко сформулированных критериев декомпозиции целей и алгоритма перехода от целей производственной системы к целям управления.

Искаженные данные часто вызывают усложнение структуры. Нечетко организованные потоки информации ведут к дублированию функций, к снижению ответственности руководителей и исполнителей, к нарушению ритма функционирования системы управления.

Суть данного подхода состоит в том, что за основу информации берутся документы, показатели документов и сведения подразделений системы управления. При обследовании существующей системы управления информация записывается в стандартные анкеты, матричные модели, отображающие движение документов.

Практика показала, что при обследовании системы управления собирается большой массив информации, конкретная обработка которого часто становится непосильной задачей. Поэтому разработчики вынуждены переходить на отдельные задачи без учета их взаимосвязи и анализа объективности используемой информации.

Основные задачи, решаемые на каждой стадии, представлены в табл. 2.