Лабораторная работа: Кремнийорганические полимеры

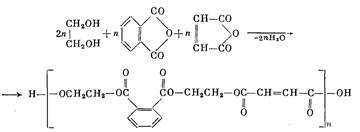

Исходное сырье: метилтрихлорсилан (т. кип. 65—67 °С; 69,8— 71,2% Хлора), диметилдихлорсилан (фракция 67—70,3 °С; не более 56,5% хлора) или метилфенилдихлорсилан (фракция 196—204 °С; 36,9—37,8% хлора), фенилтрихлорсилан (фракция 196—202 °С; 49-50,5% хлора), толуол (т. кип. 109-111 °С; df= 0,865±0,003), бутиловый спирт (т. кип. 115—118 °С), полиэфир — продукт поликонденсации этиленгликоля с фталевым и малеиновым ангидридами.

Модифицированный касторовым маслом (вязкость по ВЗ-4 при 20 °С не более 20 сек) или эпоксидный полимер — продукт взаимодействия эпихлоргидрина с дифенилолпропаном содержащий не более 21% эпоксигрупп, и метилфениламинометил-диэтоксисилан (т. кип. 110—120 °С при 1—2 мм рт. ст.).

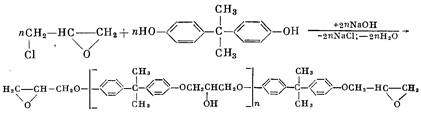

Принципиальная технологическая схема периодического процесса производства полидиметилфенилсилоксановых и полиметилфенил-силоксановых лаков приведена на рис. 82. В смеситель 6 из мерников 1, 2, 3 ж 4 через весовой мерник 5 загружают соответственно толуол и органохлорсиланы (метилтрихлорсилан, диметилдихлор-силан или метилфенилдихлорсилан и фенилтрихлорсилан) согласно рецептуре лака. По окончании загрузки смесь перемешивают в течение 1—2 ч — до удовлетворительного анализа на содержание хлора. Готовую смесь передавливают в мерник-дозатор 7 и направляют на согидролиз в эмалированный аппарат 10 с мешалкой и пароводяной рубашкой. Перед началом синтеза проверяют состояние эмали в аппарате и замазывают поврежденные места диабазовой замазкой.

Согидролиз, как правило, проводится в избытке воды. В гидро-лизер подают воду, а затем вводят соответствующее количество бутилового или этилового спирта (в зависимости от марки лака). После этого из мерника-дозатора 7 по сифону в гидролизер при работающей мешалке вводят реакционную смесь с такой скоростью, чтобы температура в аппарате не повышалась сверх 30—50 °С.

После ввода всей реакционной смеси перемешивают смесь еще 30 мин, затем останавливают мешалку и отстаивают смесь 1—1,5 ч. После отстаивания определяют кислотность нижнего слоя и сливают его в нейтрализатор 11, а верхний слой (раствор продукта согидролиза в толуоле) промывают водой до нейтральной реакции.

Готовым продуктом на этой стадии является раствор гидроли-зата с содержанием смолы 25—30%. Его подают в мерник 12 и затем в вакуум-отгонный куб 13. Продукт там нагревают до 80—90 °С и после отстаивания сливают воду. Промежуточный слой сливают в сборник 14, откуда он снова поступает в отгонный куб. Затем в кубе создают остаточное давление 150—400 мм рт. ст. и поднимают температуру до 100—120 °С. При этом режиме и отгоняется растворитель.

Растворитель поступает в сборник 16 и оттуда на регенерацию толуола, а гидролиэат (концентрация полимера 45—50%) выгружают в весовой мерник 17, откуда он поступает на конденсацию в реактор 18. В случае производства модифицированных лаков в реактор загружают также полиэфир или эпоксидный полимер из мерника 19. Смесь в реакторе перемешивают 1 ч и после этого начинают отгонять растворитель при остаточном давлении 150— 300 мм рт. ст. Растворитель отгоняется со скоростью 40—60 л/ч до достижения температуры 120 °С. При этой температуре отгонку прекращают, прямой холодильник 20 включают как обратный, поднимают температуру до 130—160 °С (при остаточном давлении 200—500 мм рт. ст.) и начинают конденсацию.

В процессе конденсации из реактора 18 отбирают пробу для определения времени желатинизации полимера при 200 или 250 °С (в зависимости от марки лака). Конденсацию считают законченной при времени желатинизации 0,5—7 мин.

После завершения процесса конденсации прекращают подачу пара в рубашку реактора 18 и доводят в нем давление до атмосферного. В рубашку аппарата дают воду и из мерника 22 вводят необходимое количество растворителя для приготовления лака (50— 65%-ной концентрации). Включают мешалку и перемешивают лак 2—3 ч. После этого продукт анализируют и сливают лак в отстойник 23. Там лак отстаивается при температуре окружающей среды в течение 24 ч (или дольше) и затем самотеком поступает на ультрацентрифугу 24. В процессе центрифугирования через каждые 30 мин отбирают пробу для контроля внешнего вида лака. Готовый лак направляют на расфасовку. Описанный периодический способ имеет, однако, существенные недостатки:

1) небольшая мощность оборудования;

2) низкая производительность труда;

3) многостадийность процесса, поэтому приходится многократно перегружать полупродукты и готовый лак из аппарата в аппарат, что зачастую приводит к нарушениям технологического процесса, к браку продукции и загазованности на рабочем месте;

4) затруднена автоматизация процесса;

5) высокая себестоимость полимеров и лаков на их основе.

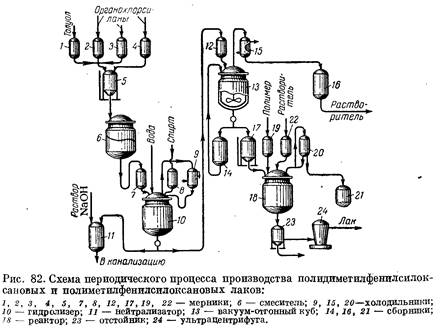

Этих недостатков лишен непрерывный процесс производства полидиметилфенилсилоксановых и полиметилфенилсилоксановых лаков, принципиальная схема которого приведена на рис. 83.

Раствор смеси органохлорсиланов в толуоле из мерника-дозатора 1 поступает в струйный смеситель 3; сюда же подается в заданном соотношении вода. Расход компонентов контролируется ротаметрами. Реакция согидролиза происходит в камере смешения смесителя 3. Для завершения согидролиза реакционную смесь направляют в колонну 4, из которой массу сливают в флорентийский сосуд 5. В этом сосуде продукты согидролиза и соляная кислота расслаиваются.

Кислоту сливают в канализацию, а гидролизат подвергают двухступенчатой промывке водой в промывателях 6 л 8, по конструкции аналогичных струйному смесителю. Гидролизат промывают до рН 5—6 и отделяют от промывных вод в флорентийских сосудах 7 и 9 и в емкости 10.

Из емкости 10 промытый гидролизат поступает для частичной отгонки растворителя в куб 12; в случае получения модифицированных полиметилфенилсилоксановых лаков гидролизат сначала смешивают с полиэфиром или эпоксидным полимером в аппарате 11, а затем направляют в куб. Из куба гидролизат направляется на конденсацию в трехсекционнып аппарат 2. В первой секции осуществляется дополнительная отгонка растворителя и частичная конденсация продукта согидролиза, во второй — дальнейшая конденсация при 125—180 °С (в зависимости от марки лака), в третьей — растворение конденсированного полимера для приготовления лака нужной концентрации (растворитель — этилцеллозольв).

Аппарат 2 колонного типа разделен внутренними поперечными перегородками на три секции. Каждая секция имеет якорную мешалку, закрепленную на общем валу, и паровую рубашку. Жидкость из одной секции в другую переливается по внутренним трубкам. Такая конструкция позволяет проводить непрерывный процесс конденсации, не опасаясь внезапного гелеобразования. Все основные аппараты в схеме непрерывного производства лаков расположены каскадом, благодаря чему обеспечивается полный самотек основного продукта по всей технологической нитке

Сравнивая непрерывный процесс производства лаков с периодическим, можно отметить следующие преимущества непрерывного процесса:

1) мощность оборудования возрастает более чем в 10 раз;;

2) в 10 раз возрастает производительность труда;

3) за счет снижения потерь сырья и полупродуктов значительно уменьшаются расходные коэффициенты;

4) непрерывный процесс легко управляем, поэтому его можно полностью автоматизировать.

Все эти преимущества позволяют в полтора-два раза снизить себестоимость лаков при непрерывном процессе производства.