Реферат: Л. Добычин: "Савкина"

Игорь Лощилов

Имя одного из персонажей рассказа "Савкина" (1924) совпадает с именем "одной из ярчайших личностей русского художественного авангарда начала XX века" (Томашевский 1993, с. 188) Николая Николаевича Евреинова: Коля Евреинов. Кажется, это единственный случай, когда добычинский персонаж носит имя, уже занявшее место в истории и связанное с определенным комплексом идей, подобно тому, как жестянщик и сапожник в "Невском проспекте" Гоголя носят имена Шиллера и Гофмана. Художественное мышление Добычина - новеллиста и романиста - включает в свой состав органическую прививку того, что Н. Н. Евреинов называл монодраматическим моментом: "чтобы зритель [в нашем случае - читатель. - И. Л.] пережил в данный момент приблизительно то же, что и действующее лицо, надо чтобы он видел то же самое. " (Евреинов 1909, с. 11.) Монодраматический эффект может быть создан и средствами прозаического письма; в поздней мемуарной книге "В школе остроумия" Евреинов, ссылаясь на проф. Д. Н. Овсянико-Куликовского и И. Лапшина, интерпретирует "Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П. " как монодраму в прозе:

Загримировавшись простодушным Иваном Петровичем Белкиным, поэт в пяти приписанных последнему повестях, является первоклассным актером, превосходно выдерживающим свою роль; все, о чем идет речь в повестях, рассказано так, как должен был рассказать Белкин, а не Пушкин; все пропущено через душу Белкина и рассматривается с его точки зрения <... >" (Евреинов 1998, с. 277).

"Компрессия" и "симплификация" в монодраме достигается, с одной стороны, благодаря предельной нагрузке предметного мира вполне индивидуальным смыслом ("<... > "пережитая" скамейка прежде всего сделает лишним две дюжины слов монолога", "оперировать не над внешними реальностями, а над внутренними отражениями реальных предметов", с. 22-23), с другой - за счет "отсекания" лишнего, не-функционального: "<... > чтобы зрителю было видно только то, что он в данный момент должен видеть, а всё остальное тонуло бы во мраке" (с. 16).

Своеобразная "театральность" (мизансценичность) присуща немногим сохранившимся рисункам писателя (илл. 13-15 в Добычин 1999); Эдуард Мекш указывает на возможность интерпретации добычинских персонажных конфигураций в свете эстетики японского театра кабуки (1996, с. 274). Персоноцентричность - "Козлова", "Савкина", "Ерыгин" и т. д. - обеспечивает возможность, выражаясь языком театрального философа, "обращения 'чуждой мне драмы' в 'мою драму'" (там же, с. 10). Повествование Добычина не безлично, оно, как правило, выражает точку зрения конкретного человека - одного из персонажей рассказа. Обычно вuдение героя проступает в "объективном" повествовании очень тонко и неприметно, буквально в одном словечке - как, например, в начале рассказа "Отец": "На могиле летчика был крест-пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. " В некоторых случаях текст как бы намеренно "выдает" субъективное восприятие изображаемого: "Снег хрустел под подошвами. Солнце грело нос и левую щеку. " ("Старухи в местечке"). В том же рассказе: "Золотой шарик на зеленом куполе ослепительно блестел и, когда зажмуришься, разбрасывал игольчатые лучики" - и это, заметим, в повествовании не от имени героя, а "от третьего лица"! (Каргашин 1996, с. 19)

Совмещение позиции автора с позицией героини в "Савкиной" незаметным образом задано уже в пятом предложении новеллы: "Солнце грело затылок. " Оценочное определение "чванные богачки" в седьмом предложении также со всей очевидностью принадлежит в первую очередь Савкиной, подобно тому, как венки становятся "интересными" в новелле "Отец" благодаря "присоединению" автора к позиции одного из мальчиков-героев.

Значимо, что Добычин делает именно второстепенное лицо новеллы однофамильцем философа, учившего: "<... > остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия и, следовательно, переживания их, не имеющие самостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется в них воспринимающее "я" субъекта действия." (Там же, с. 25.) Мир в "Савкиной" центрирован вокруг Савкиной (в древней форме монодрамы в центре стоит, собственно, один герой - Дионис [Галоци-Комьяти 1989, с. 401]). 10 апреля 1925 года Добычин сообщает М. Л. и И. И. Слонимским: "Савкина Вам кланяется. Это особа из моего нового рассказа. " (Добычин 1999, с. 272.) Героиня рассказа - Нюшенька (Анна) Савкина - "пишбарышня" начала 20-х, которая ждет встречи с кавалером и грустит над переписанными в тетрадку стишками, во многом подобна "девицам", сидящим на скамейках Бульвара Молодых Дарований из романа И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой телёнок":

Когда приезжий вступил на прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. (Ильф & Петров 1992, с. 300) 1

О некоем "Коле Евреинове" сказано совсем немного. Он появляется на горизонте героини (и, вероятно, неспроста) в первой, второй и последней из четырех пронумерованных частей-главок рассказа 2 в окружении пародийно переосмысленных атрибутов театрально-философской проповеди своего знаменитого однофамильца ('костюм', 'нагота на сцене', 'театр жизни', 'андрогинность', 'репетиции', 'театр - революция - эшафот'): "Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки. " <... > "Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски. - Буржуазно одета, - показывал он. - Ах, чтоб её!.. " <... > "Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся. " (Добычин 1999, с. 64-67; в дальнейшем страницы при цитировании текста "Савкиной" не указываются.)

Первое же предложение новеллы содержит по меньшей мере три момента, заслуживающих самого пристального внимания: "Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки".

1. "Круглые щеки" и "потряхивание": ""круг", "кружение" и соотносимый с ними словесный ряд ("верчение", "потряхивание", "покачивание"), чей смысл - иллюзия движения, имитация его". (Эйдинова 1996, с. 113). Если "округлость" щек (лицо) находит соответствие в "лиловой кофте пузырем" (пластика телесного образа) и "круглом лице" брата Павлушеньки (семья и род), то "потряхивание" в финале оборачивается "раскачиванием" поющей за сараями троицы.

2. "Красные чернила" - классический словарный пример катахрестического словоупотребления: "сочетание противоречивых, но не контрастных по природе слов, понятий, выражений, вопреки их буквальному значению" (Квятковский 1998, с. 153-154). Ряд красного и черного (уже в первой главке включивший в свой состав белое) находит зримое продолжение и развитие в первой половине (главки 1-2) новеллы: "Вошел кавалер - щупленький, кудрявый, беленький... " "Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель. " "Мать, красная, стояла у плиты. " "На обложке тетради был Гоголь с черными усиками <... >" "Появилась маленькая белая звезда. " "Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки" (1) "<... > Марья Ивановна Бабкина, француженка, - в соломенной шляпе с желтым атласом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами. " "Стенная газета "Красный Луч" продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка... " "Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски. " (2) "Небо было серенькое, золотые купола - белесые" (3). Таким образом, в единый семантический ряд выстраивается траур, кровь, телесный низ (юбка и штаны) и советская символика. В этот же ряд втягивается и предложение "Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией. " (3) Фамилия первой из "щеголих" не только совпадает с названием города в Польше, но и содержит семы белизны (< "Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене") и истечения (первое противопоставляется черному, второе подхватывает семантику крови), в то время как Виноград > виноград > вино > кровь (в ницшеанско-евреиновском контексте - Диониса/Христа). Актуализируется не только дублирующая проекция на "чванных богачек" Фрадкину и Фрумкину (польское/еврейское > католицизм/иудаизм), но и этимология имен: Фрида (через сочетание фр- связанная и с Марьей Ивановной Бабкиной, француженкой), восходит к слову со значением 'мир', а Берта - 'блеск', что сообщает ей родство с Аполлоном ("блистающим"). Таким образом, именование второй из щеголих представляет собой еще одну катахрезу, незаметным образом "примиряющую" Аполлона (Берта) и Диониса (Виноград) - "стрелка", указывающая на книгу Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки". Тяготение к компрессии ведет к стиранию перегородок внутри единого цветового комплекса черное-белое-красное, архаические корни которого подробно описаны в книге В. Тэрнера (1983). В письме Слонимским Добычин формулирует просьбу: "Я должен был послать Вам Савкину двенадцатого числа, а послал одиннадцатого - и уже наказан: оказалось, что в первой главе перепутал. Там есть про Гоголя ("Чуден Днепр"), дальше написано "Когда стемнело, Савкина", а нужно не "когда стемнело", а "Появилась маленькая белая звезда. Савкина" и т. д. " (Добычин 1999, с. 273.) Окончательная редакция имплицитно включает в себя и семантику черного, как и динамический момент: звезда может выглядеть белой лишь на фоне потемневшего (почерневшего) фона - неба.

3. Героиня, конечно же, тыкает пальцем в клавиши с буквам, а не в сами буквы (оттиски букв остаются на листе бумаги). Но изображения букв нанесены и на клавиши. Речь идет, таким образом, о возникновении двусмыслицы, связанной с опусканием важных звеньев в цепочке означаемых: "знаковый механизм мышления <... > объединяет сам объект и его вербальное обозначение" (Шиндин 1996, с. 190). В нашем случае - объект и знак, нанесенный на объект, служащий ему "вывеской". Скользящий по поверхности текста читательский взгляд не замечает этой двусмыслицы, как не замечает он и "злоупотребления" в сочетании красные чернила. В предлагаемом контексте примитивный рисунок, изображающий "Гоголя с чёрными усиками" на обложке ученической тетради является подлинным изображением Автора стишков, записанных в тетрадь (Савкина читает и "переживает" их за сараями), а так же всего, что может или могло бы быть записано в эту тетрадь - от арифметической задачи или упражнения в чистописании до "корреспонденции про Бабкину" и доноса. Выстраивается ряд, связанный с обретением словом силы действия: рукопись > машинопись > печатное слово > ["оргвыводы"]. Перепечатывание (в начале рассказа Савкина перепечатывает нечто, написанное красными чернилами) и переписывание (в конце ее "задержали переписывать о поднесении знамени"; упомянутый следом башмак в руках новой жилицы высвечивает еще один гоголевский субстрат сюжетно-смысловой роли героини: Акакий Акакиевич Башмачкин) бумаг в канцелярии - профессиональная деятельность женского протагониста монодрамы Добычина. Ее брат уже сам продуцирует идеологический дискурс, становящийся словом власти; в третьей главке: "Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: 'Наробраз, обрати внимание'". А уже в четвертой - вбегает в дом с вопросом "Где моя газета с статьей про Бабкину?" Линии искусства, власти и смерти сходятся за сараями: именно туда Савкина ходит грустить над стишками, там же исполняется песня о мучительной казни коммунаров.

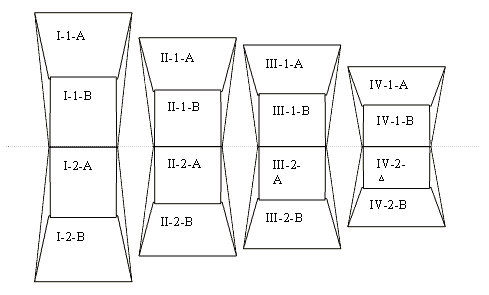

Композиционная стратегия писателя ищет случая "'заявления себя', своей структуры" (Эйдинова 1996, с. 113) в образном мире новеллы. Так, принципиально важная двухчастность рассказа "Сиделка" репрезентирована в композиционном центре градацией пространства ("За лугами бежал дым и делил полоску леса на две - ближнюю и дальнюю. "), разлеляя первую ("ближнюю") и вторую ("дальнюю") половины текста. Подобно тому, как свернутое самоописание стиля целиком, как в зерне, содержится в первом предложении первой части (и всего рассказа), структура композиции "Савкиной" "завляет себя" в самом начале второй главки: "На полу лежали солнечные четрырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. " Каждая из четырех главок рассказа "отбрасывает тень" на другие главки; если линейное чтение - от начала к концу - часто производит впечатление "разорванного" мозаичного повествования, последовательное чтение четырех главок по четвертям (4 х 4) дает отчетливую картину глубинной семантики новеллы как художественно-смыслового целого. Несмотря на то, что объем главок уменьшается от начала к концу рассказа (по нашим подсчетам, главки содержат соответственно 36 (1) - 31 (2) - 31 (3) - 27 (4) предложений; подсчёт слов дал бы еще более отчетливую картину тенденции к сокращению объема), пропорции композиционного членения сохраняются и позволяют говорить о взаимной соотнесенности всех и каждого из 16 "четырехугольников" словесного массива. В результате в прозаическом тексте возникает матричная структура, напоминающая не только о композиции стиха, но и об истоках ритмического мысле-чувствования: "для ритмического восприятия последовательности ударов необходима их группировка, простейшая форма которой - объединение в пары, в свою очередь группирующиеся попарно и т. д., что создает широко распространенные "квадратные" ритмы (Харлап 1985, с21).

I-1| I-2: Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

II-1| II-2: В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета "Красный Луч" продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

III-1| III-2: За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса. Дома - пили чай. Сидела гостья. - Наука доказала, - хвастался Павлушенька, - что бога нет.

IV-1| IV-2: Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся..

(Добычин 1999, с. 64-67)

В срединных предложениях первых двух частей "Савкиной" (I-1| I-2 и II-1| II-2) "распущены" на составляющие и низведены в пространство советского быта ключевые моменты евангельских глав, посвященых описанию последних дней земной жизни Богочеловека: Пилат умывает руки и разоблачение (-предательство). Статья-донос на "Марью Васильевну Бабкину, француженку" ("Наробраз, обрати внимание") оказывается приговором Христу 3 , а "роли" Пилата и Иуды распределены между братом главной героини Павлушенькой (суффиксация напоминает об Иудушке Головлеве; Салтыков-Щедрин служил писателю образцом лаконического письма [Добычин 1999, с. 252]) и Колей Евреиновым. Место нового Бога, пришедшего на смену старому, - о гибели которого "возвещает" в середине третьей главки Павлушенька - занимает в четвертой Коля Евреинов. Его явлению в предшествует фраза "Деря глотку, проехал мороженщик", отсылающая к проповеди исторического тезки героя, охотно называвшего себя "крикливым шутом Ее Величества Жизни". Кроме того, крикливый - в духе Евреинова - рекламист мороженщик завершает ряд громогласных хоров: конторщики кричат, поминальщики шумят, гуляльщики галдят, и лишь "Купались два верзилы - и не горланили. " Между умолкшими верзилами и дерущим глотку мороженщиком - "внесценический" сапожник.

Полное имя брата героини - Павел Савкин - ассоциируется с сюжетом об обращении гонителя христиан язычника Савла в апостола Павла (Деяния, 7-13), сюжетная же функция Павлушеньки свидетельствует о возвращении - на новом витке истории - к преследованию христиан и новом ("красном") язычестве. Сущностная метаморфоза, выразившаяся в обретении нового имени (Савл>Павел ["Но Савл, он же Павел <... >", Деяния, 13: 9]), дает обратный ход, регрессируя: Павел>Савл [=Павел Савкин]. Опознание архетипических мизансцен и отношений, "растворенных" в сюжете, нарочито затруднено бытовыми деталями (идиотски инфантильный "заячий хвостик"), однако силовые линии этих отношений простроены с лаконической последовательностью. Семантика 'судорожности' содержится в двух "обдергиваниях" - но лишь в разговорном метафорическом "продергивании" тов. Самохваловой содержится семы 'прободения' и - косвенно - 'свечения/просвечивания': газета "Красный луч" > маленькая белая звезда. "Обдёрнутая рубашка" Павлушеньки, соответствующий ей жест Коли Евреинова и "прихорашивание" Савкиной - "пригладила ладонями бока" и " припудрилась <... > и, втирая в руки глицерин, вышла <... >" - объединяют героиню с "переодетым" в бело-голубое (цвета невинности [Герасимова 1993, с. 76]) "красным" Пилатом/Иудой, в то время как "лиловая кофта" сближает её с цветовыми характеристиками ксендза Валюкенаса 4 и Марьи Васильевны Бабкиной ("'религиозным' 'желтым' и 'синим' персонажам" (Новикова 1996, с. 252). Так пародийно воплощены программные установки Евреинова: "Облечь Жизнь в праздничные Одежды. Стать Портным её величества Жизни - вот карьера, завидней которой я не знаю..." - заявлял он не только как жизнеустроительный тезис, но и как реальное руководство к действию" (Томашевский 1993, с. 188). Наряду с актуализацией телесной границы в образах этого ряда (припудривание, втирание глицерина в руки) содержится семантика диффузии, "подрушивания" границ подобно тому, как содержится она - на уровне интерьера - в предложениях "Дунуло воздухом. - "Двери! Двери!" - закричали конторщики. " и "Воняло табачищем и кислятиной. " Кроме того, согласно Евреинову, Азазел у семитов обвинялся - подобно Дионису у греков - в том, что "преподал обычай румяниться" (Евреинов 1924, с. 184). "Соблазнительная" природа этих жестов обретает семантический объем в контексте сопутствующих ситуаций (перед похоронами, перед чтением стишков 5 , перед умыванием рук, перед пением "за сараями").

Композиционное кольцо новеллы образуют "непреднамеренно" совпавшая с литургическим возгласом 'Двери, двери, премудростию вонмем!' бытовая реплика ("Дунуло воздухом. - "Двери! Двери!" - закричали конторщики. " [Добычин 1999, с. 64]) 6 и исполняемая за сараями песня о мучительной казни коммунаров. Непритязательная история из раннего быта советской республики обретает, таким образом, литургический контекст. Коль скоро Савкина в новелле читает стишки из тетради, на обложке которой изображен "Гоголь с черными усиками", уместно привести описание соответствующих литургических действий в интерпретации Н. В. Гоголя:

Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возглашение: Двери! Двери! - древле обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевших обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь, ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к, слышанью Символа Веры, во знаменованье чего и отдергивает завеса над царскими дверями, или горния двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить вниманье ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанью словами: Премудростию вонмем. Певцы твердым мужественным пеньем, больше похожим на выговариванье, читают выразительно и громко <... > Твердым, мужественным пеньем, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы: твердо повторяет каждый вслед за ними слова Символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить Святую Трапезу, повторяет в себе Символ Веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святой воздух над Св. Дарами. (Гоголь 2001, с. 296.)

В художественном пространстве новеллы можно выделить ряд объектов, воплощающих "четырехугольность" ("кубичность") и "перегородчатость": канцелярия, где работает героиня, гроб на дрогах с занавесками, киоск, откуда смотрит и где дремлет освещенная свечой Морковникова, четырежды (два раза в первой и два раза в последней частях) упомянутые сараи, маленький бревенчатый костел, где есть алтарь и перегородка, отсутствующий свечной ящик, лавка самохваловского дяди, американские виллы и автомобиль мистера Байбла, наконец, дом (и стол в доме) и флигель семьи Савкиных. Неоднократно упоминаются окна, двери, калитка, ворота и кладбищенские воротца; задворки и палисадник. Глубинное означаемое объектов этого ряда отсылает к итнепретации различия между первой и второй скиниями в Главе 9 из "Послания Святого Апостола Павла к Евреям", которое входит в великопостное литургическое чтение (реминисценция задана также именами персонажей: Павлушенька и Коля Евреинов):

1 И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: 2 ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется "святое". 3 За второю же завесою была скиния, называемая "Святое-святых", 4 имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, 5 а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 6 При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; 7 а во вторую - однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. 8 Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. 9 Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, 10 и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. 11 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

"Отрицающей" отсылкой к образу расцветшего жезла Ааарона являются "революционные" инициативы сына новой жилицы: "- Этот, - говорит, - пень, давайте выкопаем и расколем на дрова. "

Стержневая семантика "осевых" предложений четырех частей рассказа корректируется двумя другими осями, соединяющими фразы, делящие половины главок пополам.

I-1-A| I-1-B: Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--