Реферат: Магнитная обработка промышленных вод

магнитный поле водный отложение

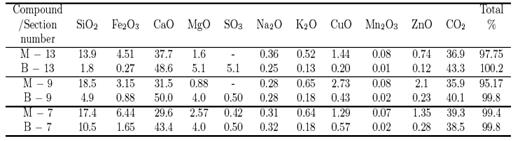

Можно отметить большие различия в содержании кремнезема, поташа (в форме K2O), железа (в форме Fe2O3), цинка (в форме ZnO) и медь (в форме CuO). Количество вышеперечисленных элементов в несколько раз выше для секций контура М, по сравнению с одноименными секциями контура B. С другой стороны, содержание кальция (в форме CaO) и магния (в форме MgO) ниже, чем в контуре М.

Рисунок 5. Анализ отложений методом PIXE:

сплошная линия – контур М, штриховая линия – контур В (без обработки).

Анализ, проведенный методом PIXE для пары образцов из B и М секций номер 15 (см. рис. 5), дает тот же самый результат: содержание Cu, Zn, и Mn в несколько раз, а Fe более чем в десять раз больше в отложениях из контура M.

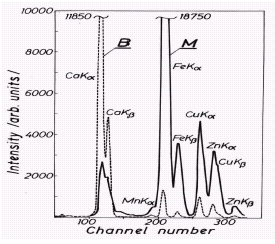

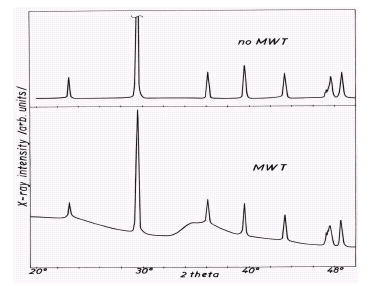

Различия кристаллохимического состава отложений обнаружены при исследовании отложений методом дифракции Рентгеновских лучей (Рис. 6). Образец отложения из необработанной воды имеет слабый фон из-за низкого вклада аморфной фазы. Отражения слегка смещены по сравнению с сигналом от чистого кальцита (см. рис. 6 в центре). Это обстоятельство ускоряет кристаллизацию магний содержащего кальцита (как было определено из решеточных параметров, содержание Mg приблизительно 7 % в катионной решетке). Дифракционный фон образца отложения из обработанной воды относительно выше, что свидетельствует о его аморфном строении. Отражения соответствуют a-кварцу и малому количеству чистого кальцита.

Рисунок 6. Исследование дифракции рентгеновских лучей (Cu излучение) на образцах из обоих контуров: сравнительная картина для образцов из контуров и образцом чистого кальцита.

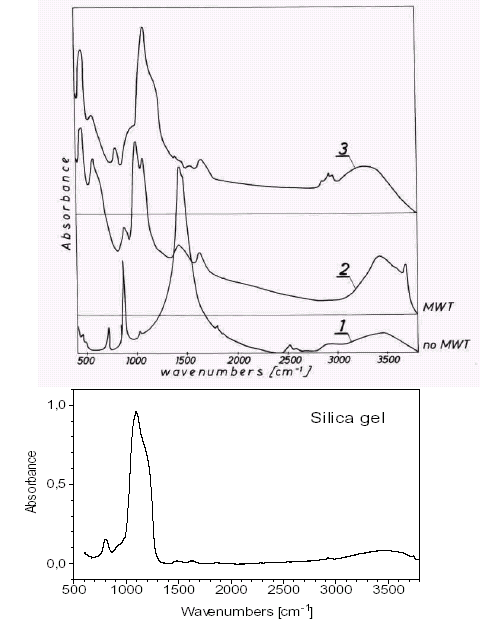

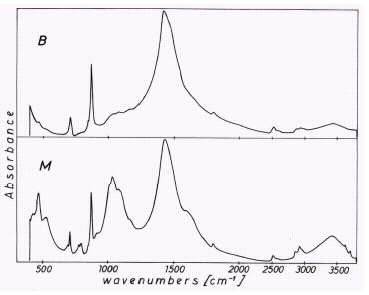

Чтобы объяснить происхождение аморфной фазы и идентифицировать образующее ее вещество мы проводили измерения поглощения в инфракрасной области спектра. Известно, что IR спектроскопия является мощным методом исследования минералов (безводных или гидратированных карбонатов, силикатов, и т.д.) и фаз с низким атомным порядком. Спектры были измерены для нескольких пар образцов. Результат для секции номер 7 (180C) представлен на Рисунке 7. Различия для контуров B и М очевидены, особенно в диапазоне с центром в 1050 cm-1 и в области 3000-4000 cm-1. Анализ спектров проведен в соответствии с [17,18]. Оказалось, что полоса 1050 cm-1 связана с гидрозолями кремнезема и ее интенсивность намного выше для отложений из контура М, то есть для обработанной воды. Поскольку гидрозоли кремнезема обладают сильным сорбционным свойством, в диапазоне 3000-4000 cm-1 должно наблюдаться существенное различие, обусловленное колебаниями молекул воды. Как можно видеть на рисунке 6, именно это фактически и происходит. Здесь отчетливо видна разность концентрации кальцита, что согласуется с результатами химического (Табл.1) и дифракционного анализа (Рис.6), а также измерениями PIXE (Рис.5). Различия концентрации металлов (Fe, Mn, Cu, Zn, ...) приписываются сорбционным свойствам гидрозолей кремнезема.

4 Промышленное применение MWT

Магнитная обработка воды была осуществлена на множестве промышленных объектов и, среди прочих, на теплообменниках 1 GW электростанции в Лазиске, Польша. Система охлаждения электростанции работает в наполовину замкнутом цикле, и использует воду из угольной шахты. Дополнительная вода для этой системы (приблизительно 5 % целого объема) подвергается химической обработке (процессы обезуглероживания и коагуляции), в результате получается вода с низкой карбонатной жесткостью, однако с увеличенным и переменным количеством суспензий различного происхождения. Химический метод не помогал решить проблему карбонатных отложений, особенно в течение горячих летних периодов, когда было необходимо чистить систему (главным образом теплообменники, работающие для охлаждения турбины) даже каждые несколько недель. Основываясь на положительных следствиях эксперимента Patnow (см. Рис. 3), было решено дополнить не полностью эффективную химическую обработку магнитным методом. Несколько новых MWT устройств [14] с увеличенной пропускной способностью до 1100 м3/ч и с улучшенной гидродинамикой (См., рис. 2b) были установлены на входе подпитывающей воды. Результаты химического анализа входящей воды следующие: Ca 107.4 мг/л, Mg 46.0 мг/л, Na 134 мг/л, K 17.4 мг/л, Fe 1.5 мг/л, (SO4)2- 354 мг/л (7.38 mval/l), (NO3)- 1.86мг/л (0.03 mval/l), Cl- 96мг/л (2.7 mval/l), SiO2 12.3 мг/л, свободный CO2 22мг/л (1mval/l), pH=8.0, карбонатная жесткость 5.3 mval/l, общая жесткость 9.14 mval/l, общее содержание суспензированных частиц 17.4 мг/л, общее количество твердого остатка 987 мг/л.

Рис.7 Спектры ИК поглощения отложений из В (необработанная) и М (обработанная магнитным полем вода) контуров.

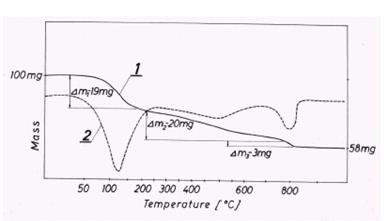

Рис. 8. Результат DTA исследований для обработанной магнитным полем воды: сплошная линия - масса образца как функция температуры, описание m1, m2 и m3, приведены в тексте статьи; пунктир - производная массы по температуре.

Температура воды была между 200C и 350C. Были исследованы отложения из трех 200 MW блоков. Результат исследования был удивительным. Оказалось, что все три секции системы охлаждения были чистыми от инкрустаций в течение нескольких месяцев эксплуатации, и лишь малое количество мягких и легко удаляемого отложения было обнаружено в изогнутых частях труб. Полученные образцы отложений были подвергнуты комплексным физическим исследованиям (измерения рентгеновской дифракции, IR, PIXE, DTA, SEM, а также удельной площади поверхности).

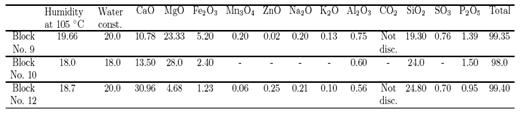

Таблица 2 содержит результаты химического анализа отложений. Количество CO2, обычно определяемого в отложениях на станции, как правило составляет 30% - 40%. В отложениях из воды, обработанной магнитным полем, измерения проведенные по обычной методике, дали практически нулевой результат. Исследования определенно показали, что отложения не были накипными карбонатами. Другим интересным результатом была высокая влажность, 19 % в среднем и приблизительно 20 % кристаллизированной воды в высушенных образцах отложений из трех блоков. Наблюдается также большее количество Si и Mg по сравнению с Таблицей 1. Результаты анализа для трех блоков охлаждения очень близкие.

Контроль воды и содержания CO2 в отложениях после MWT проводился двумя независимыми способами. В качестве другого метода использовался термогравиметрический анализ (DTA) отложений из Блока 10 выполненный с использованием прибора Мётлера [Motler]. Кривая 1 на рисунке 8 иллюстрирует зависимость массы как функции температуры. Потеря воды (влажности) происходит при 1400C и сопровождается изменением массы Dm1»19 %, потеря кристаллизационной воды происходит при 7500C и приводит к Dm1»20 % и потере CO2, дальнейший нагрев в диапазоне 7500C – 8000C дает Dm1»3 %. Кривая 2 иллюстрирует производную изменения массы. Таким образом, при различных методах исследования, в отложениях обнаруживается недостаток карбонатов. Вероятным объяснением малого количества CO2, обнаруживаемого методом DTA, может быть кристаллизация карбонатов до входа в блок.

Таблица 2. Результат химического анализа отложений, извлеченных из трех 200 MW теплообменных блоков Лазиской [Laziska] электростанции после обработки воды MWT устройством. Приводится относительное содержание элементов.

Рис. 9. Картина рентгеновской дифракции для отложений, извлеченных из промышленного охладителя с MWT устройством (нижняя кривая) и без MWT (верхняя кривая).

Пара рентгеновских дифракционных изображений для отложений без- и при магнитной обработке приводится рисунке 9. MWT спектр был получен рентгеновским детектором с высоким усилением сигнала. Необработанная вода показала низкий фон и сильные пики кристаллической фазы, идентифицированной как Mg-замещенный кальцит. Основная часть образца, полученного из обработанной воды, была аморфной субстанцией с небольшой величиной межатомных расстояний, что сопровождается высоким фоном и двумя широкими максимумами в сигнале образца. Отражения, исходящие от кальцита, дали приблизительно 5 % полной интенсивности.

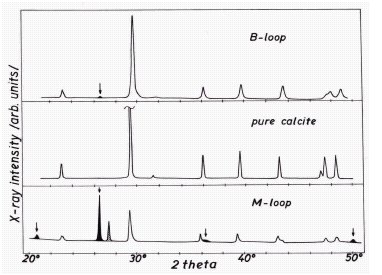

Рисунок 10a представляет ИК спектры, полученные с помощью “Digilab" спектрометра с анализатором гармоник. Кривая 1 – соответствует чистому кальциту. Кривая 2 - типичный спектр отложений из воды, обработанной магнитным способом. Подобно спектру М на рисунке 7, здесь имеется примечательное увеличение полосы 1050 cm-1, обусловленной гидрозолем кремнезема, и с другой стороны, подавление полос кальцита. Кривая 3 демонстрирует адсорбционные свойства MWT отложения после его обработки 5% раствором HCL (тот же самый результат был получен с 1-молярной ацетатной кислотой). Главные особенности полученного спектра идентичны таковым обычного силикагеля, IR спектр которого приведен на рисунке 10b. Это позволяет сделать предположение, что данное вещество является кремнеземом, который обуславливает наблюдаемые для MWT особенности. Небольшой пик прочного кальцита в области 850 cm-1 отмечаются в спектре 2, а также на 1500 cm-1 и имеет приблизительно 5 % интенсивности спектра 2. Колебания абсорбированной воды в диапазоне 3200 - 3600 cm-1 - приблизительно в 4 раза более слабые в кальците, чем на кривой 2, которая обусловлена высокой концентрацией воды в отложениях MWT. Пик на 3700 cm-1 обусловлен brucite. Изменения полученные после обработки MWT отложения 5 % HCl следующие: полоса 1550 cm-1 соответствующая кальциту исчезает, тот же самый наблюдается для 3700 cm-1 полосы brucite. Полосы 1000 и 1100 cm-1 кривой 2 смещаются приблизительно к 1100 cm-1 и 1200 cm-1, что вероятно связано с полимеризацией гидрозолей кремнезема.

Удельная поверхность, определенная для MWT отложений составила 80 м2/г. Это весьма высокое значение, особенно для вещества, которое уже поработало как адсорбент. Такая высокоразвитая поверхность типична для силикагеля и поддерживает заключение относительно критической роли кремнезема в MWT эффекте. Возвращаясь к Таблице 2 необходимо заметить замечательную эффективность сорбции магнитно активированного кремнезема: 23 % (в среднем ) кремнезема адсорбирует приблизительно 18 % кальция или магния.

На рисунке 11 представлены сравнительные SEM фотографии исследованных веществ. Кристаллиты чистого CaCO3 показаны слева, в середине – пример open-work сферы CaCO3.H2O. Сферы, подобные этой, или закрыто-упакованные сферулиты [spherulites] были получены нами при проведении лабораторных исследований кинетики кристаллизации карбонатов. Они имели обыкновение кристаллизоваться в воде с высокой концентрацией магния [20]. Влияние иона магния на кристаллизацию полиморфов CaCO3 недавно был исследовано в [21]. SEM фотография справа на рисунке 11 демонстрирует пример образования аморфного отложения в теплообменнике с магнитной обработкой воды. Было проанализировано большое количество фотографий для MWT отложений, все они имели подобный вид.