Реферат: Оценка стратегий размножения и поддержания жизнеспособности оомицета Phytophthora infestans в

вегетации

А1,

в конце

вегетации

А2,

в конце вегетации

Примечания: см. табл. 1. При P=0,05 и 6 степенях свободы предельное значение χ2 12,6.

Существенных различий по компонентам агрессивности между штаммами с аллелем Gpi 86, и штаммами без этого аллеля выявлено не было. Напротив, по большинству компонентов агрессивности штаммы, имеющие аллель Pep ‑1 92 достоверно уступали штаммам, не имеющим этого аллеля.

Достоверная корреляция (r=0,62±0,13)была выявлена только между прорастанием зооспорангиев при температурах 20о и 25о С. Между прорастанием зооспорангиев при 7о С и других температурах корреляции выявлено не было. Проведенный корреляционный анализ показал, что компоненты РН, ИС и ИИА хорошо коррелировали между собой.

Корреляции выявили только между прорастанием зооспорангиев при 7о С и компонентами агрессивности, исключая инкубационный и латентный периоды. Достоверную корреляцию установили, однако, только для размера некрозов (r=0,64±0,12). Между прорастанием зооспорангиев при температурах 20о С или 25о С и компонентами агрессивности корреляции выявлено не было.

По всем компонентам агрессивность штаммов P . infestans была значительно (в 1,5–17 раз) выше при 20о С, чем при 12о С. При 12о С штамм «старого типа» значительно уступал почти по всем компонентам агрессивности самому себе при 20о С. Если при понижении температуры штаммы с эндемичными и рекомбинантными генотипами теряли агрессивность в 6–17 раз, то штамм «старого типа» – в 9 раз.

Обсуждение результатов. У многих мексиканских штаммов P . infestans прорастание зооспорангиев было выше при 25о С по сравнению с 20о С. Напротив, у большинства российских изолятов P . infestans прорастание зооспорангиев было выше при 20о С. Это можно объяснить климатическими различиями подмосковного региона и долины Толука.

В целом, не выявлено существенной связи между компонентами агрессивности, измеренной при температуре 20–21о С и прорастанием зооспорангиев. Показано, что агрессивность P . infestans связана с интенсивностью образования зооспор лишь в некоторой степени.

Ни предшествующие, ни наши результаты не свидетельствуют о полном вытеснении штаммов «старого типа» (с типом спаривания А1 и генотипом 86/100 по изоферментному локусу глюкозо‑6 фосфат изомераза или Gpi ‑ 1 ) другими штаммами (с типом спаривания А1 или А2 без аллеля 86 по Gpi ‑1 ) за счет различий по компонентам агрессивности. Есть основания полагать, что на замещение генотипов по Gpi повлиял внешний фактор – применение против фитофтороза металаксил-содержащих фунгицидов (Gisi, Cohen, 1996; Иванюк и др., 2005; Смирнов, 2007b; 2007c).

Чувствительность российских изолятов P . infestans к фунгицидам, часто применяемым против фитофтороза картофеля и томата

Для оомицетов первые свидетельства адаптивной устойчивости к фунгицидам из фениламидной группы были получены в начале 1980‑ых годов (Bruin, Edgington, 1981). Также с середины 1990‑ых годов против фитофтороза начали использовать Ширлан, Амистар (Квадрис), Акробат и Браво (Cooketal., 1995; 1999; www.syngenta.com; Kuhnetal., 1991; Albertetal., 1991; 2002). Эти препараты важны для совершенствования стратегий антирезистентности, активно применяемых на практике.

Диффузное развитие мицелия P . infestans в растении (в стебле) может продлиться до 1–2 месяцев (Keay, 1953; 1954a; Kable, MacKenzie, 1980; Harrison, 1992; Lapwood, 1977). Замедление развития мицелия может быть связано с периодами засушливых погодных условий. В случае применения фунгицидов, это может быть связано и с тем, что концентрация современных фунгицидов после обработок может быть существенно ниже в стебле, чем в ботве (Hammetal., 2006) и мицелий в стебле будет сохранять свою жизнеспособность (Kapsa, 2000). В этой связи представляет интерес, изменится ли чувствительность мицелия к фунгицидам в зависимости от его возраста.

Материалы и методы. Для анализа чувствительности к Ридомилу (д. в. металаксил), Ширлану (д. в. флуазинам), Амистару (д. в. азоксистробин), Акробату (д. в. диметоморф), и Браво (д. в. хлороталонил) использовали 182 изолята P . infestans из различных регионов России (Москва, Московская область, Новгородская область, регионы Кавказа), выделенных с 1998 по 2004 г. Часть изолятов была из коллекций С.Н. Еланского (МГУ имени М.В. Ломоносова), другую часть – из коллекции РГАУ-МСХА. В экспериментах по изучению изменения чувствительности к фунгицидам использовали 5 изолятов P . infestans из ЛЗР РГАУ-МСХА (Д3.2, Д13, и ДТП10.1) и Новгородской области (Валдай; ВалС13, ВалС15). Эти изоляты представляют полевые популяции патогена, против которых на протяжении многих лет использовали различные фунгициды. Более подробно методы рассмотрены в работе А.Н. Смирнова и Ю.С. Троицкой (Смирнов, Троицкая, 2008). Для каждого изолята по отношению к каждому из исследуемых фунгицидов определяли: 1) минимальную [порядковую] подавляющую концентрацию, 2) минимальную [порядковую] сдерживающую концентрацию.

Чувствительность к фунгициду определяли как (1 – (дф /дк ))·100%, где дф и дк – диаметры колоний на среде с фунгицидом и в контроле соответственно. Отрицательные показатели означали, что изолят на среде с фунгицидом рос лучше, чем в контроле. Формула взята из работы В. Умэруса (Umaerus, 1984) и адаптирована для определения чувствительности к фунгицидам изолятов P . infestans

Результаты. Наименьшей минимальной порядковой концентрацией (10-4% ), подавляющей большое количество (не менее 25%) изолятов P . infestans , характеризовался фунгицид Акробат. Далее располагались фунгициды Амистар (10-4 , 10-3% ), Ридомил (10-3% ), Браво (10-2 , 10-1% ) и Ширлан (100% ).

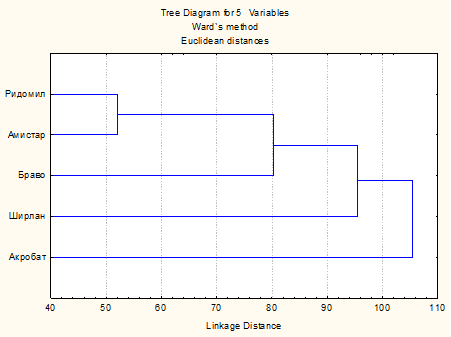

Кластерный анализ порядковых концентраций 5 фунгицидов, подавляющих рост различных изолятов P . infestans , выявил умеренное сходство между эффективностью системного фунгицида Ридомил и ограниченно системного трансламинарного фунгицида Амистар. Остальные фунгициды кластеризовались независимо (рис. 1).

Наименьшей минимальной порядковой концентрацией (10-5% ), сдерживающей большое количество (не менее 25%) изолятов P . infestans , характеризовался фунгицид Ридомил. Далее в порядке возрастания располагались фунгициды Акробат (10-5 , 10-4% ), Амистар (10-4% ), Браво (10-3 , 10-2% ) и Ширлан (10-2% ).

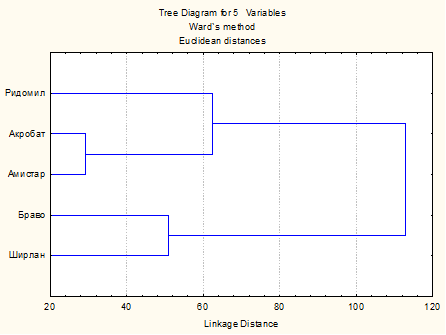

Кластерный анализ порядковых концентраций 5 фунгицидов, сдерживающих рост различных изолятов P . infestans выявил довольно высокое сходство по эффективности ограниченно системных фунгицидов Акробат и Амистар, а также контактных фунгицидов Браво и Ширлан (рис. 2).

Изменения чувствительности к сублетальным концентрациям фунгицидов Ширлан и Амистар у исследуемых изолятов была различной. У изолятов Д2 и Д13.2 наблюдали как уменьшение, так и увеличение чувствительности. У изолята ДТП10.1 чувствительность в основном возрастала, у изолятов ВалС13 и ВалС15 – не изменялась (табл. 3).

Рисунок 1. Дендрограмма сравнения фунгицидов по концентрациям, подавляющим изоляты P . infestans

Рисунок 2. Дендрограмма сравнения фунгицидов по концентрациям, сдерживающим изоляты P . infestans

Таблица 3. Возраст исходных культур (в сутках) изолятов P . infestans , для которых отмечена наименьшая чувствительность к фунгицидам

| Фунгицид |

К-во Просмотров: 231

Бесплатно скачать Реферат: Оценка стратегий размножения и поддержания жизнеспособности оомицета Phytophthora infestans в

|