Реферат: Стеновые материалы. Кирпич

Важнейшей составляющей многих керамических масс является кристаллический кремнезем. Во многих глинах он присутствует в виде примеси кварцевого песка, а в некоторые керамические массы его вводят в виде добавок песка, кварца и пегматита. При нагревании кремнезем претерпевает модификационные превращения, сопровождающиеся объемными изменениями.[5]

При выгорании в керамических массах органических веществ можно различать несколько этапов. При температурах 350….400°С происходит выделение летучих газов и их сгорание. Коксовый остаток выгорает сравнительно медленно при более высоких температурах — 700…800°С. Скорость его выгорания обратно пропорциональна квадрату толщины изделия и в сильной степени зависит от избытка воздуха в печных газах. Выгорание коксового остатка должно быть завершено в период, когда керамический черепок является пористым и газопроницаемым на всю толщину, чтобы газы, образующиеся при выгорании коксового остатка, могли свободно удаляться из толщи керамического изделия. Если же процесс уплотнения периферийной оболочки изделия будет опережать процесс выгорания коксового остатка, то образующиеся газы, создавая повышенное давление внутри керамического черепка, могут вызвать деформацию размягченного изделия, а их прорывы в отдельных местах приводят к образованию трещин. Внутри черепка в этом случае остается черная сердцевина, которая свидетельствует либо о наличии невыгоревшего углерода, либо о восстановлении железистых оксидов до металлического железа.

Все эти процессы в значительной мере взаимосвязаны и накладываются друг на друга, что еще больше усложняет картину превращений, происходящих в керамической массе при ее обжиге.

КП 6.092 104 2005-009

Лист

9

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Если предельно схематизировать последовательность основных изменений и взаимодействий, происходящих при обжиге каолинитовой глинистой породы, то их можно представить так, как они изображены на рисунке.В интервале 450-600°С происходит дегидратация каолинита с образованием безводного метакаолинита, который при 700…800°С разлагается с образованием аморфного кремнезема. Начиная с 900°С глинозем вновь соединяется с кремнеземом, но уже в иных соотношениях, с образованием муллита и дальнейшим обогащением системы аморфным кремнеземом. Аморфный кремнезем, обладая большой реакционной способностью, уже при температуре 750…800°С вступает в соединения с флюсующими примесями (плавнями) глинистой породы, образуя жидкую фазу — силикатные стекловидные расплавы, цементирующие всю систему. Процесс накопления жидкой фазы резко интенсифицируется с возрастанием температуры. Примерно при тех же температурах в восстановительной среде оксид железа переходит в закись, обладающую большой реакционной способностью. Последняя; реагируя с аморфным кремнеземом, образует железистые стекла, способствующие интенсивной цементации системы. Интенсивность этого процесса сильно возрастает при обжиге в восстановительной среде.[7, 8]

Остатки аморфного кремнезема, не вошедшие в соединения с другими оксидами, кристаллизуются в кристобалит. Образующаяся жидкая фаза частично оплавляет (разъедает) утлы и грани зерен кристаллического кремнезема, но в основной своей массе он в реакциях образования жидкой фазы не участвует, оставаясь вместе с кристаллическими новообразованиями элементом скелетного каркаса обожженного материала и претерпевая лишь полиморфные превращения. В зависимости от температуры обжига и степени запесоченности глинистой породы основными кристаллическими фазами керамического черепка могут быть муллит, кристобалит и В-кварц, причем в гидрослюдистых глинах преобладают процессы муллитизации, а в монтмориллонитовых - кристобализации.[16]

КП 6.092 104 2005-009

Лист

10

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Рассмотренные процессы, происходящие при обжиге глинистой породы, обусловливают формирование при этом ряда технологических свойств, именуемых термическими. Важнейшими из них являются огнеупорность, огневая усадка, спекаемость и интервал обжига.

Огнеупорностью называют способность керамических материалов противостоять воздействию высоких температур, не расплавляясь при этом. Показателем (количественной мерой) огнеупорности является температура, при которой пироскоп—образец из данного материала, имеющий форму трехгранной усеченной призмы установленных размеров (условно именуемой конусом), деформируется под влиянием собственной тяжести, касаясь при этом своей вершиной керамической подставки. Эту температуру называют условной температурой плавления. Условной ее называют потому, что глинистая порода не представляет собой мономинеральное вещество, а является системой полиминеральной и полидисперсной, не имеющей строго определенной температуры плавления. В этой системе каждое зерно плавится при своей индивидуальной температуре, соответственно своему составу и размерам, а их смесь, т. е. глинистая порода в целом, плавится в некотором интервале температур. Потому-то за температуру плавления глины условно принимают показатель ее огнеупорности.

По ГОСТ 9169-75 глины по огнеупорности делят на три класса: огнеупорные, огнеупорностью свыше 1580°С; тугоплавкие - 1350-1580°С; легкоплавкие, огнеупорность которых ниже 1350°С. Огнеупорность глины зависит от ее химического состава. Глинозем повышает огнеупорность, а тонкодисперсный кремнезем в силу своей относительно высокой реакционной способности понижает ее. Огнеупорность глинистых материалов, содержащих в своем составе оксиды железа, зависит еще от химического характера газовой среды при их обжиге: восстановительная среда существенно понижает огнеупорность таких материалов вследствие того, что оксид железа восстанавливается в закись, кремнеземом фаялит 2FeOSiO2 с температурой плавления 1205 °С [4, 16].

КП 6.092 104 2005-009

Лист

11

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Спекаемостью глин называют их способность при обжиге уплотняться с образованием твердого камнеподобного черепка.

Спекание глин может происходить вследствие стягивания и склеивания твердых частиц жидкой фазой — силикатными расплавами, образующимися при обжиге глины (жидкостное спекание), вследствие рекристаллизации минералов, составляющих керамическую массу, и благодаря реакциям в твердой фазе между отдельными компонентами глины или продуктами их распада (твердо-фазовое спекание). Результатом процесса спекания является уплотнение обжигаемого материала и, как следствие, уменьшение его открытой пористости. Поэтому степень спекания контролируется водопоглощением керамического черепка: спекшимся считается черепок, имеющий водопоглощение не более 5 %.

Глины могут спекаться при различных температурах. Поэтому в соответствии с ГОСТ 9169 они разделены на три группы еще и по температуре спекания: низкотемпературного — до 1100°С, среднетемпературного - от 1101 до 1300°С и высокотемпературного - свыше 1300°С.

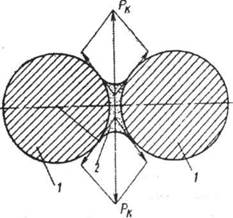

Огневая усадка представляет собой сокращение размеров абсолютно сухого глиняного образца при его обжиге. Сближение глинистых частиц происходит в обжиге под воздействием сил поверхностного натяжения, носителем которых является жидкая фаза, возникающая в материале в виде силикатных расплавов

Огневая усадка глин колеблется в пределах 2-8% и достигает в отдельных случаях 14%: С увеличением содержания глинистой фракции она возрастает.

Сильно запесоченные глины могут совсем не давать усадки и даже обнаруживать в обжиге «рост» (усадка в этом случае получает отрицательный знак).

КП 6.092 104 2005-009

Лист

12

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Рис.1.2.1 – Схема действия сил поверхностного натяжения, обусловливающих огневую усадку

Монтмориллонитовые глины имеют большую огневую усадку, нежели каолинитовые. Щелочные оксиды увеличивают огневую усадку а железистые оксиды повышают ее лишь при обжиге глины в восстановительной среде. С повышением температуры обжига усадка, как правило, возрастает. По этой причине неравномерно обожженные изделия могут иметь заметный разброс в размерах.[16]

Если минимальная морозостойкость лицевых изделий составляет Мрз25, то кирпич и камни из карбонатосодержащих глин с водопоглощением более 14% и из трепелов и диатомитов должны иметь марку по морозостойкости не менее Мрз35.[12,13]

КП 6.092 104 2005-009

Лист

13

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

1.3 Контроль качества материала или изделия

К числу основных технических характеристик кирпича относятся прочность, морозостойкость, водопоглощение. Прочность обычно лежит в диапазоне от М75 до М250. Число обозначает предел прочности на сжатие в кгс/см2 . Для строительства малоэтажных зданий обычно используется кирпич невысоких марок (M 100…М 150). Следует отметить, что кирпич М 200 дороже аналогичного М 100 на 20…30%.

Одним из важнейших параметров кирпича является морозостойкость — способность выдерживать определенное количество циклов замораживания - оттаивания. Именно этот параметр определяет долговечность сооружения. Как правило, морозостойкость кирпича не менее 25-50, реже - 75 циклов. Для того, чтобы оценить, сколько лет простоит здание, количество циклов следует умножить на поправочный коэффициент, который (в зависимости от климатических условий) равен 2,5 - 3.[9,11]

Немаловажное значение имеет также такая характеристика кирпича, как водопоглощение, которое должно быть не ниже 6 % и, как правило, не выше 16 % (12 % — очень неплохой показатель для рядового кирпича). Приобретая партию кирпича необходимо затребовать сертификат, в котором должны указываться все технические характеристики. Хотя наличие сертификата, также как и покупка кирпича известного производителя, еще не является гарантией качества. Это связано с тем, что на многих крупных заводах наряду с технологическими линиями, оснащенными современным дорогостоящим оборудованием, продолжают функционировать устаревшие цеха, выпускающие под этой же торговой маркой кирпич, не отвечающий современным требованиям. Наряду с техническим, кирпич должен иметь и экологический сертификат. По сравнению с другими строительными материалами, и в частности с бетоном, керамический кирпич наиболее экологичен. Кроме глины он содержит минимальное количество добавок, как правило, нехимического происхождения.

КП 6.092 104 2005-009

Лист

14

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Таблица 1.3.1 – Технические характеристики кирпича

| Параметры | Единица | Лицевой кирпич | Фасонные | ||

| М100 | М125 | М150 | |||

|

Граница прочности на сжатие | кгс/см2 | 112,5 | 128,7 | 157,4 | 157,4 |

|

Граница прочности на изгиб | кг/см2 | 16,7 | 19,9 | 21,7 | 21,7 |

|

Водопоглощение | % | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |

|

К-во Просмотров: 640

Бесплатно скачать Реферат: Стеновые материалы. Кирпич

| |||||