Реферат: Вышивка на Руси

Часто поверх головных уборов надевали нарядные платки.

Особенно славились красотой и качеством нижегородские платки (Огородец, Арзамас и др.) с драгоценной золотой вышивкой. Для платков использовались мягкие, легкие ткани: миткаль, шелк, батист, кисея. Растительные узоры выполнялись золотыми и серебряными нитями, битью, украшались блестками, бахромой, галуном и кружевом.

В XVII-XVIII веках большое развитие получило сложное, изысканное шитье на придворных парадных костюмах. Британского посла сэра Чарльза Хенбери-Уильямса, прибывшего в 1755 году в Россию, изумил русский двор. Знакомый с иностранными дворами, нигде он не видел такой роскоши. Хенбери-Уильямса поразило обилие серебряных кружев, богатой золотой вышивки и ослепительных драгоценностей на нарядах придворных дам. Золотошвейные работы выполнялись в петербургских и московских мастерских, в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда для вышивки царских придворных костюмов приглашали золотошвей из Торжка. О Торжке надо сказать особо. Здесь до сих пор сохранился известный с XIII века единственный в России центр золотого шитья. Торжок впервые упоминается в летописи 1139 года, и уже в XIII-XIV веках в Торжке шили золотой нитью по парче и сафьяну. Здесь вышивали царские одежды, особенно при Екатерине II и Александре III, ризы высшего духовенства, выполняли заказы московской и петербургской знати. Славился Торжок вышитыми шелком и золотом сафьяновыми сапогами. Адмиралы и генералы, чиновники высших рангов щеголяли в мундирах, расшитых на берегах Тверцы. Известные русские писатели Лев Толстой, Александр Пушкин, Николай Гоголь восторженно отзывались о талантливых золотошвеях из Торжка.

Золотошвейное искусство стало одним из традиционных художественных ремесел. Золотошвеи Древней Руси вложили большую долю своего таланта в его становление, в создание национальных традиций, которые получили дальнейшее развитие в народном искусстве последующих эпох.

Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в 14 - 17 веках вышивка приобретает ещё более широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шёлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шёлком и золотыми нитями украшали также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани, платки.

Вышивание было в основном распространено среди женщин знатных семей и монахинь. Однако постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С 18 века оно входит в жизнь всех слоёв населения, становится одним из основных занятий девушек - крестьянок.

В далекие времена, когда люди жили разобщенно, каждый народ, а иногда и небольшое селение имели свои особенности в вышивке и других видах народного творчества. С расширением связей между отдельными районами местные особенности обогащали друг друга. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивки с характерными национальными чертами.

По характеру узоров и приемов их выполнения русская вышивка очень многообразна. Известно, что каждая область, а иногда и район имеет свои, только здесь бытующие приемы вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения. Русские крестьянские вышивки можно разделить на две основные группы: северную и среднерусской полосы.

"Северная вышивка"

К северной группе относятся вышивки Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининской, Ивановской, Горьковской, Ярославской, Владимирской и других областей. Вышивка (равно как и разнообразная бижутерия) здесь выполняет функцию магических оберегов от злых духов: ей покрывали все отверстия и проемы в одежде человека, сквозь которые могли проникнуть духи зла - ворот, разрез на груди, подол, рукава, плечи, одним словом - места, где открывается доступ к телу. Эстетическая функция была вторична. Вовсе не случайно среди многих археологических находок преобладают именно женские украшения: мужчина, как существо более сильное и выносливое, нуждался в подобных оберегах гораздо меньше.

Каждый знак, каждая точка и черточка в древнем орнаменте несли на себе определенную смысловую нагрузку, являясь своего рода тайнописью наших далеких предков.

Самые распространённые приёмы северной вышивки - крест, роспись, вырезы, белая строчка, сквозное шитьё, выполняемое по сетке, белая и цветная гладь. Чаще всего узоры выполнялись красными нитками по белому фону или белыми по красному. Вышивальщицы умело использовали фон как один из элементов узора. Квадратики и полоски внутри крупных фигур птицы - павы, барса или дерева вышивались синей, жёлтой и тёмно - красной шерстью.

Ивановская вышивка

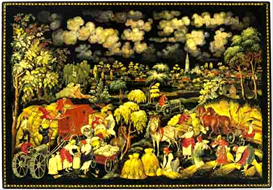

Вышивальный промысел, сложившийся во Владимирской губернии (куда в ту пору входил Иваново-Вознесенск) в 19 веке на основе традиций местной народной вышивки, издавна отличалась богатством и разнообразием технических приемов и орнаментальных мотивов. Детали костюма и предметы убранства жилища ивановские мастерицы украшали геометрическими орнаментами из ромбов, квадратов, треугольников и розеток, включая стилизованные изобразительные мотивы - женские фигуры, изображения коней, всадников, птиц и применяя различные виды швов: характерные для северной вышивки - белую строчку, "вырезы", а так же - белую строчку с цветным контуром, узкие и широкие мережки и другие. Тогда же появляются мотивы, связанные с городской жизнью и дворянским бытом: модницы с веерами и зонтиками, бравые военные на вздыбленных конях, праздничные выезды на роскошных каретах и т.п.

Бурное развитие вышивального промысла началось в 1860-х годах после отмены крепостного права. Купец Елисеев основал тогда в селе Верхний Ландех предприятие по производству и сбыту строчевышитых изделий, на котором работали мастерицы Верхнего и Нижнего Ландеха, Палеха, Холуя, Пестяков. Их высококачественные изделия продавались в магазинах Москвы и Петербурга, а также в Сибири и на Дону.

Под влиянием спроса городских покупателей изменился характер орнамента ивановских вышивок.

На смену простым геометрическим узорам пришли растительные, выполняемые белой свободной гладью и белой строчкой по мелкой сетке, причем их применяли не только для изделий, идущих на продажу в город, но и для тех, что использовались в быту самих вышивальщиц.

Ивановские мастерицы никогда не копировали слепо образцы рисунковвышивки, присылаемые из города, а выбирали наиболее интересные мотивы, по-своему компоновали их. В привычный узор из виноградных гроздьев, роз и других садовых цветов они вводили побеги полевых трав. Кроме белой глади и строчки изделия для продажи в город украшали вышивкой, выполненной тамбуром, крестом и шитьем по вырезу.

Вологодская вышивка

Вологодчина в своей северо-восточной части практически не знала войн. Обилие лесов и защищенность многих населенных пунктов болотами и бездорожьем - все это способствовало сохранению в течение неизмеримого ряда веков древнейших форм быта и хозяйства, бережного отношения к вере отцов и дедов, и, как прямое следствие этого - к древнейшей символике, закодированной в орнаментах вышивок, в узорах тканей и кружев. Особый интерес представляет вышивка Тарногского района Вологодской области. Именно в этих краях наилучшей сохранностью обладают традиции орнаментальных схем древнейшего происхождения. Орнаментальными композициями, о которых пойдет речь, украшались лишь сакрально отмеченные вещи.

В разных районах вологодской земли сложились местные разновидности шитья. Их оригинальность проявлялась в сюжетах и характере орнамента, своеобразии техники вышивки и приемах ее исполнения, размерах узоров, их цвете вообще и даже оттенках красного цвета нитей. В Великоустюжском уезде вышивали свадебные ширинки, украшенные крупным геометрическим орнаментом. Настланные белыми льняными нитями по белой сквозной сетке мотивы крючковатых крестов со сложными отростками, возможно, когда-то были символами плодородия и несли с собой пожелание счастья и благополучия.

Композиции с человеческими фигурами и птицами особенно типичны для вышивок из района Чарозера и Устюжны. Они украшали главным образом полотенца, на длинных узорных концах которых нередко вышивка сочеталась с ткаными проставками, полосами кумача, плетеным и вязаным кружевом. В вышивках этих местностей часто встречаются изображения птицы-павы с длинным хвостом и особенно женской фигуры. Расположенная в центре трехчастной сцены или повторяясь в ряду, в одних произведениях она схематична и геометризована, вместо головы - цветок-розетка, а поднятые крючья-руки оканчиваются гребнями-пальцами; в других случаях изображение более конкретно, руки на поясе, а голова подобна человеческой. Иногда такие фигуры держат в руках птиц. Если устюженская вышивка исполнялась целиком крупными стежками двустороннего шва, то в чарозерских в дополнение к нему применялась еще техника "набора" с характерными вертикалями прямых линий.

На подзоре XIX века из Сольвычегодского уезда вышиты барсы с поднятыми лапами и процветшим хвостом, чередующиеся с пышными кустами. Образ барса и торжественный строй композиции напоминают об их истоках в средневековом искусстве. Но мастерицы исполнили узор в традициях крестьянской вышивки своего района, для которой характерен шов в мелкий крестик с зернистой рельефной фактурой поверхности.