Реферат: Вышивка на Руси

Различные швы, применяемые в ручной вышивке, могут быть разделены на 2 большие группы. К первой группе относятся так называемые счётные вышивки, т.Е. вышивки, которые выполняют по счёту нитей ткани, ко второй - свободные вышивки, выполняемые по свободному, заранее нарисованному контуру.

Наиболее древними являются счётные вышивки. Выполнялись они на холсте с очень чётким, ровным переплетением нитей. Вышивки по свободному контуру (тамбурный шов, верхошвы, гладь, стебельчатый шов и др.) возникли значительно позже.

Счётные вышивки, в свою очередь, делятся на сквозные, называемые строчкой, и вышивки, которые выполняют по поверхности ткани и называют счётными швами. Строченая вышивка расположена не на поверхности ткани, а в самой ткани, как бы изменяя её структуру.

К строчевым швам относятся: различные мережки, мелкая строчка, строчка с цветным контуром, крестецкая строчка, гипюры, цветная перевить и др.

К счётным швам относятся: набор, крест, "роспись", атласники, счётная гладь, "косичка" и др.

В вышивках по поверхности ткани (счётные швы и вышивки по свободному контуру) стежки шва располагают по контуру узора или полностью заполняют его, создавая дополнительную плоскость с выпуклой, зернистой фактурой. Швы, выполняемые по поверхности ткани, делят на односторонние и двусторонние.

Двусторонними швами рисунок заполняется одинаково как на лицевой стороне, так и на изнаночной. К таким швам относятся: шов "роспись", атласники, некоторые виды цветной глади по свободному контуру.

В вышивках, выполняемых односторонним шитьём, узор выполняют только на лицевой стороне. На изнаночной стороне создаётся пунктир из отдельных стежков: владимирская гладь, "козлик" и "косичка" (рис.1) и др.

Существует и другой принцип деления швов русской вышивки на два вида: сквозные, или прозрачные, называемые строчкой, и глухие, выполняемые по целой ткани и называемые просто вышивкой.

Могут быть вышивки, в которых соединяются два вида: вышивки по свободному контуру и счётные швы, например орловский спис, олонецкий шов по письму, владимирские швы, где сердцевины цветов, вышитых по произвольному контуру, заполняются гладьевыми разделками геометрических форм.

Простейшие швы. К простейшим швам относятся контурные - "вперёд иголку", стебельчатый, тамбурный и т.П., а также петельный и "козлик", петельки с прикрепками и "узелки". Эти швы обычно выполняются во многих вышивках как вспомогательные, например: в вышивке стеблей и веточек - стебельчатый шов, в вышивке сердцевин цветов - "узелки", "козлик", тамбурный и т.д. Все они несложны в выполнении, не требуют особых навыков в вышивании.

Для удобства выполнения швов на плотной ткани из неё выдергивают 1-2 нити для каждого шва и выполняют шов по следу выдернутых нитей (необходимое число нитей будет легко отсчитывать). Рабочая нитка вдевается в иглу двумя концами и закрепляется на ткани с помощью петельки, образовавшейся от складывания нити вдвое.

Шов "вперёд иголку" (рис.2). Представляет собой ряд стежков и пропусков одной длины. Нитка закрепляется у правого края ткани, делая стежок 5 мм (5-6 нитей ткани). После закрепления нитки игла вводится в точку второго прокола и протаскивается вместе с петелькой на изнаночную сторону. Пропустив столько же нитей, игла выкалывается на лицевую сторону и делается второй стежок и т.д. Стежки шва и пропуски выполняются одной длины и располагаются в направлении справа налево. По изнаночной стороне ткани стежки такой же длины располагаются между лицевыми стежками. Длина стежка может быть разной. Так в белой глади этим швом обводится контур узора, выполняя стежки длиной от 1 до 2 мм. В счётной вышивке (шов набор) стежки могут иметь длину 3-4 мм, а в узорах, полностью выполняемых этим швом, - 6-8 мм. Шов может выполняться как по счёту нитей, так и по рисованному контуру. Стежки могут располагаться в два (рис.3) и более рядов (рис.4).

Шов "за иголку" (рис.5 а) - непрерывный ряд стежков. Движением иглы справа налево делается первый стежок и пропуск одной длины, например равный 4-м нитям ткани. Для выполнения второго стежка нитку укладывается слева направо. Игла вводится в ту же точку, где кончается первый стежок, а выводится на лицевую сторону на 4 нити ткани левее второго стежка. Таким образом изнаночный стежок будет в два раза длиннее лицевого. Выполняя третий и все последующие стежки, игла вводится в ту точку, где кончается предыдущий стежок. Стежки шва должны быть одной длины.

Этот шов может выполняться с пропусками ткани между стежками (рис.5 б). В направлении справа налево делается первый стежок на ткани длиной 4 нити. На лицевую сторону иглу выкалывается левее первого стежка на 8 нитей и выполняется второй стежок длиной 4 нити в направлении слева направо. Лицевая сторона такая же, как у шва "вперёд иголку", но стежки получаются более выпуклые, рельефные. Этот способ выполнения шва применялся в белой глади для выполнения мотивов швом россыпь, а также для выполнения контура рисованных узоров.

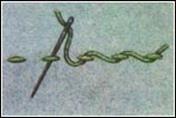

Стебельчатый шов (Рис.6). Использовался для вышивания контурных узоров, стебельков и веточек, обшивали мотивы узора в вышивке, которая называется "орловский спис". При выполнении кривой линии (выгнутой или вогнутой) игла выкалывалась со стороны центра круга, если рассматривать кривую линию как часть окружности. Шов образует сплошной ряд косых стежков, плотно прилегающих друг к другу. Он мог выполняться в направлении слева направо, если вышивался двумя руками и в направлении от себя, если вышивался правой рукой, а левой держали пяльцы. Сделав на ткани первый стежок от себя, игла с ниткой выводилась на середину левой стороны стежка, укладывалась к себе и прижималась к ткани большим пальцем левой руки. Выполняя второй стежок, делается прокол в ткани выше первого стежка, а выводится игла в середине второго стежка с левой стороны. Шов выполняется движением иглы к себе, укладывая стежки от себя. Каждый новый стежок при этом выходится вперед наполовину предыдущего. При выполнении стебельчатого шва рабочая нитка должна была быть всегда с одной стороны - справа или слева. Менять направление нитки во время работы было нельзя, так как при этом нарушалась структура шва. Все стежки должны быть одной величины.

Шов "шнурок" (рис.7 а). Выполняется он в два приёма. Сначала по прямой линии или по контуру узора делается стежки шва "вперёд иголку". Расстояние между стежками должно быть в два раза меньше длины стежка. Затем игла с ниткой (чаще другого цвета) подводится под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткани. Если иглу с ниткой подводить под стежки то сверху вниз, то снизу вверх, получится другой вид шва (рис.7 б).

Шов "козлик" (рис.8). Этим швом вышивали мелкие листочки, сердцевины цветов и т.п. Использовался он и для вышивки всего узора с произвольным контуром. Ровные полоски шва использовались, как дополнение к большим, сложным вышивкам, а также для маскировки швов при соединении кусков ткани. Стежки располагались слева направо, делая проколы в ткани попеременно по одному и другому краю полосы. Расстояние между проколами одинаковое. В середине полосы стежки перекрещиваются. Каждый новый стежок ложился поверх предыдущего.

При выполнении шва по кривой линии (окружность в сердцевинах цветов, листья и др.) расстояние между проколами по краю большей окружности длиннее расстояния между проколами, расположенными по краю меньшей окружности.

Петельный шов (иногда называют краевым швом, так как им обшивают край ткани, рис.9 а). Подгибали ткань на изнаночную сторону на ширину 3-4 мм и приметывали её ниткой в тон ткани. Стежки петельного шва выполнялись в направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Край ткани укладывался на указательный палец левой руки, и придерживался большим пальцем. Для удобства противоположный конец ткани прижимался к столу тяжёлым предметом. Сделав первый стежок на ткани, движением иглы к себе нитка укладывалась вниз, вправо и вверх от него, то есть петлей. Игла вкалывалась в ткань, отступив от первого стежка вправо, и делался стежок по изнаночной стороне в направлении сверху вниз так, чтобы петля из нитки осталась под иглой. Нитка затягивалась, делался третий стежок и так далее. Стежки шва могли быть разной длины. Если петельным швом обшивали край строчевой сетки, то стежки выполняли высотой 2-3 мм и оставляли между ними 2 нити ткани. В вышивках белой гладью обшивали фестоны (зубчатый край воротника), вырезы горловины и др. В этом случае стежки, плотно прилегающие друг к другу, выполнялись разной высоты, располагаясь по форме фестона. Петельным швом обшивался край небольших салфеток, низ передника или полотенца. В этом случае стежки выполнялись толстыми цветными нитками. Высота стежка от 8 до 10 мм, расстояние между ними 3-4 мм. Стежки могли быть разной длины (рис.9 б), группироваться по 3 и более стежков (рис.9 в). Иногда край ткани обшивался дважды нитками разных цветов, например красными и синими. Сначала нитками синего цвета выполнялись стежки шва высотой 8 мм с расстоянием между стежками 5 мм. Затем нитками красного цвета делали стежки высотой 4-6 мм, располагая их между стежками синего цвета.

Тамбурный шов (рис.10 а) представляет собой непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Шов мог выполняться как в пяльцах, так и без них. В обоих случаях стежки выполнялись движением иглы к себе. Вышивая без пялец, нужно было внимательно следить за тем, чтобы ткань не стягивалась, а петельки шва имели округлую форму. Если вышивали ниткой, сложенной вдвое, то закрепление нитки на ткани могло быть первой петлей тамбурного шва. После закрепления рабочую нитку укладывали петлей в направлении слева вниз направо, а игла вводилась в ткань в середине первой петли, в точку, из которой вышла нитка на лицевую сторону ткани. Игла выкалывалась на 4-5 нитей ткани ниже первой петли так, чтобы петля из рабочей нитки была под иглой. Так вышивались по прямой линии, отсчитывая одинаковое число нитей ткани для каждого стежка.

Тамбурный шов мог выполняться в виде зигзагообразной полосы (рис.10 б). В этом шве стежки по изнанке и петельки по лицевой стороне располагались поочерёдно то влево, то вправо от средней линии шва.

Тамбурным швом вышивали полоски в других, более сложных вышивках, обшивали сердцевины крупных цветов и мотивы узора в олонецкой вышивке (олонецкий шов по письму). Этим швом могли вышиваться узоры растительного характера, обшивая их по контуру и сплошь заполняя мотивы узора.

Петельки и полупетельки. Петелька "в прикреп" получалась, если вышивалась первая петля тамбурного шва, а вместо второй петли делался маленький стежок, делая прокол в ткани ниже петли. Такими петельками вышивали цветы и травку в узорах белой и цветной глади. Петельки располагали по кругу в цветке (рис.11 а) и с наклоном к стеблю в травке (рис.11 б). Петельки прикреплялись двумя стежками. Свободнее делалась петля из рабочей нитки при выполнении 3 прикрепок: сначала средняя, затем - крайние (рис.11 г). Сердцевины цветов могли вышивать полупетельками (рис.11 д). Для этого иглу с ниткой выкалывали на лицевую сторону ткани, а рабочую нитку укладывали петлей, как в тамбурном шве и делали прокол в ткани, отступая от первого прокола на 5-6 мм вправо. Иглу вкалывали в середине расстояния между проколами и ниже линии проколов на 5-6 мм. Длина прикрепительного стежка зависела от расстояния между окружностью сердцевины и центром цветка и могла доходить до 10 мм.