Сочинение: Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

2.Безотрывного написания соседних букв.

3.Более многочисленных, чем в полууставе, сокращений, носящих существенно иной характер.

Большое развитие скоропись получила сначала в международных и правовых отношениях, а затем в государственном и частном управлении, постепенно вытесняя полуустав .

Завершая всё выше сказанное, следует отметить, что выбор типа письма в древнерусской рукописной книге никогда не носил произвольного характера. Тип письма всегда соотносился с функциональным назначением текста и был гармонично подчинён общехудожественному замыслу.

Расположение текста на листе

К более архаичной традиции расположения текста на листе относится расположение в два, реже в три или четыре столбца. Такое расположение отражало довольно древнюю Византийскую традицию писать неширокими столбцами, в среднем по двенадцать букв в строке 9 . Именно такое (в два столбца) расположение текста мы видим на двух памятниках Московской школы середины XIV века:

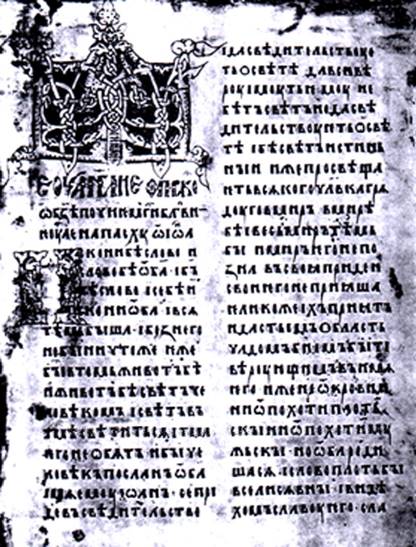

· С ийское Евангелие 1339-1340 гг. (БАН, Арх., № 338) – самая старая Московская рукопись. Получила своё название по месту нахождения в Антониево-Сийском монастыре, который находится в нижнем течении Северной Двины на речке Сие в 78 верстах к югу от Холмогор, Архангельской области. Рукопись была обнаружена в 1829 году П.М. Строевым (1796-1876). Евангелие лицевое, что свойственно далеко не всем книгам того времени 10 , имеет разметку в два столбца на двадцать четыре строки (илл.№1). Памятник представляет собой классический пример произведения лучших Московских мастеров и выполнен по заказу Великого князя Ивана Калиты.

ийское Евангелие 1339-1340 гг. (БАН, Арх., № 338) – самая старая Московская рукопись. Получила своё название по месту нахождения в Антониево-Сийском монастыре, который находится в нижнем течении Северной Двины на речке Сие в 78 верстах к югу от Холмогор, Архангельской области. Рукопись была обнаружена в 1829 году П.М. Строевым (1796-1876). Евангелие лицевое, что свойственно далеко не всем книгам того времени 10 , имеет разметку в два столбца на двадцать четыре строки (илл.№1). Памятник представляет собой классический пример произведения лучших Московских мастеров и выполнен по заказу Великого князя Ивана Калиты.

Иллюстрация № 1.

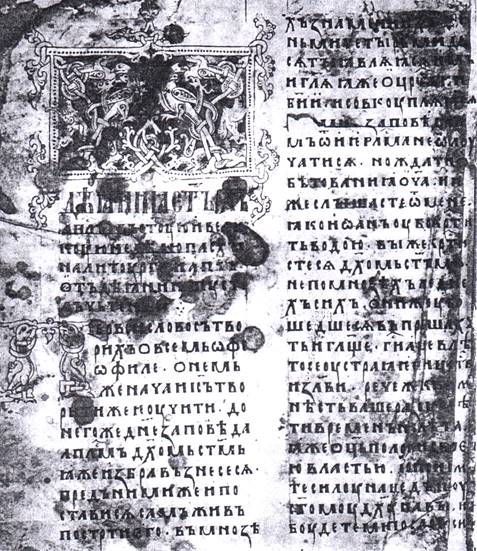

· Евангелие Симеона Гордого 1344 год (ГБЛ, ф. 304, М. 8653). Находилось в Троице-Сергиевой лавре, куда попало в промежутке между 1538-1641 гг. из села Подчерткова около Дмитрова. Несмотря на то, что по внешнему виду Евангелие явно литургического назначения (напрестольное), имеет не обычный состав: Четвероевангелие апракос + Апостол апракос. По-видимому, Книга была написана специально для поездок в Орду и использовалась в переносной Церкве. В тексте присутствует классическое разделение на два столбца (иллюстрация № 2), уставное письмо необыкновенно чёткое и ровное.

Иллюстрация №2.

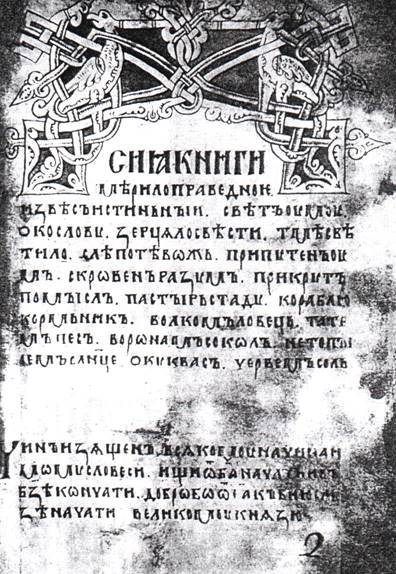

С о временем происходит изменение расположения текста, и всё чаще используется, так называемая, длинная строка. Разметка листа идёт от края до края без деления на столбцы. В первую очередь такой стиль появляется в нелитургических источниках. Примером подобного расположения текста может служить Мерило Праведное (ГБЛ, ф. 304, № 15).

о временем происходит изменение расположения текста, и всё чаще используется, так называемая, длинная строка. Разметка листа идёт от края до края без деления на столбцы. В первую очередь такой стиль появляется в нелитургических источниках. Примером подобного расположения текста может служить Мерило Праведное (ГБЛ, ф. 304, № 15).

Произведение Тверских мастеров Мерило Праведное представляет из себя сборник небольшого количества поучений о праведных и неправедных судьях и довольно объёмного свода законов, куда входит и пространная Русская Правда. Несмотря на то, что написано оно несколькими писцами, – почерк ровный, тщательный и на редкость красивый (иллюстрация № 3).

Но не везде новый стиль распространялся с одинаковой скоростью. Можно отметить, что в работах Новгородских мастеров архаичная манера деления на столбцы продержалась значительно дольше, чем в Московской школе, которая больше была подвержена новым веяньям.

Помимо общепринятого расположения текста в источниках встречается и явно декоративное его использование. Текст мог располагаться треугольником, квадратом, крестом или по кругу, напоминая собой надпись на чаше или на окладе иконы. Так в Октоихе 1435 года, исполненном для Софийского Собора в Новгороде (ГИМ, Син. 199) запись писца о начале работы исполнена киноварью парадным уставом и расположена вокруг текста, как обрамление. Текст надписи гласит: «Господи, помози. По замышлению господина преосвященного архиепископа Великого Новгорода владыки Еуфимиа начах сию книгу писати глаголемыи Осмогласникъ месяца маиа в 1 день, на память святого пророка Иеремиа, в дом божий Софии. Господи, спаси».

Декоративное использование шрифта.

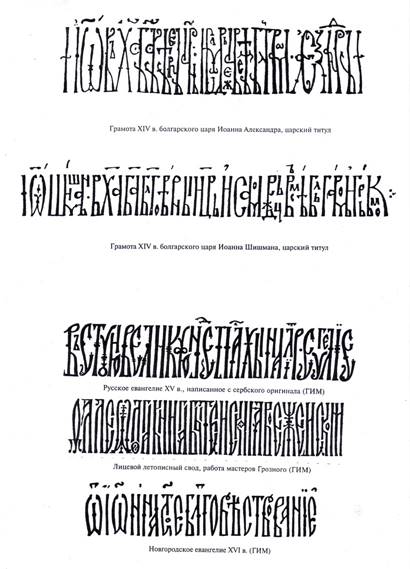

О дно из самых интересных направлений в декоративном использовании славянского устава является вязь . По определению В.Н. Щепкина: «Вязью называется кирилловское декоративное письмо, имеющее целью связать строку в непрерывный и равномерный орнамент. Эта цель достигается различного рода сокращениями и украшениями» 11 . Система письма вязью была заимствована южными славянами из Византии, но значительно позже возникновения, собственно, славянской письменности и поэтому в ранних памятниках она не встречается. Первые, точно датированные памятники южно славянского происхождения относятся к первой половине XIII века, а у русских – к концу XIV века. И именно на русской почве искусство вязи достигло такого расцвета, что может по праву считаться нашим уникальным вкладом в мировую культуру. Данному явлению способствовало два обстоятельства:

дно из самых интересных направлений в декоративном использовании славянского устава является вязь . По определению В.Н. Щепкина: «Вязью называется кирилловское декоративное письмо, имеющее целью связать строку в непрерывный и равномерный орнамент. Эта цель достигается различного рода сокращениями и украшениями» 11 . Система письма вязью была заимствована южными славянами из Византии, но значительно позже возникновения, собственно, славянской письменности и поэтому в ранних памятниках она не встречается. Первые, точно датированные памятники южно славянского происхождения относятся к первой половине XIII века, а у русских – к концу XIV века. И именно на русской почве искусство вязи достигло такого расцвета, что может по праву считаться нашим уникальным вкладом в мировую культуру. Данному явлению способствовало два обстоятельства:

1.Основным техническим

Иллюстрация № 3.

приёмом вязи является так называемая мачтовая лигатура . То есть две вертикальные линии двух рядом стоящих букв соединяются в одну. И если в греческом алфавите 24 знака, из которых только 12 имеют мачты, что на практике допускает не более 40 двузначных сочетаний, то кириллица имеет 26 знаков с мачтами, из которых составлялось около 450 общеупотребительных сочетаний.

2.Распространение вязи совпало с тем периодом, когда из славянских языков стали исчезать слабые полугласные: ъ и ь . Это привело к соприкосновению самых разных согласных, которые очень удобно сочетались мачтовыми лигатурами.

3.Ввиду своей декоративной привлекательности вязь получила повсеместное распространение. Ею украшали фрески, иконы, колокола, металлическую утварь, использовали в шитье, на надгробьях и т. д. Примеры использования вязи в книжном искусстве в иллюстрации № 4.

Ещё один интересный феномен декоративного использования уставного шрифта – это возникновение в середине XV века русского экслибриса . Вот, что об этом пишет Н.Н. Розов: «Имя Досифея следует назвать первым и в ряду соловецких библиофилов – даже в современном смысле этого слова: он был создатель первого русского книжного знака – экслибриса » 12 .

О писывая декоративное применение букв кириллического письма нельзя не упомянуть об инициалах .

писывая декоративное применение букв кириллического письма нельзя не упомянуть об инициалах .

Заимствованный из Византии приём выделения начальных букв особо важных текстовых фрагментов претерпел у южных славян существенные изменения. Славянская манера рисования инициалов и заставок получила название тератологический стиль 13 . Изначально сложившийся у болгар в XII веке, он с начала XII века стал переходить в Россию. Существует два основных признака тератологии:

1.Тератологические инициалы, в отличие от византийских, построены без геометрических рам и каркасов.

2.В тератологическом инициале сливаются воедино ранее раздельные мотивы «живого существа», «плетенья», «растения».

«Типичный тератологический

Иллюстрация № 4.

инициал представляет из себя птицу или зверя (четвероногое), выбрасывающих изо рта листву и опутанных плетением, исходящим из хвоста (или у птицы – также из крыла) » 14 .