Учебное пособие: Суждение как логико-структурная форма мышления

1. "Юрий Гагарин – первый в мире космонавт" (эквивалентность);

2. "Кража, поскольку она является противоправным деянием, уголовно наказуема" (логическое подчинение);

3. "Не всякий генерал от природы полный" (Козьма Прутков) (частичное совпадение).

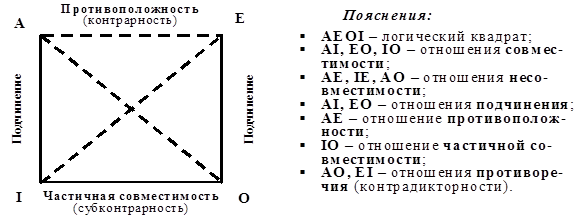

Наряду с отношениями совместимости, суждения вступают в отношения и несовместимости друг с другом. Два высказывания p и q называются несовместимыми, если из истинности одного из них необходимо следует ложность другого, т.е. p и q никогда не могут оказаться одновременно истинными.

Такими отношениями являются противоположность (контрарность) и противоречивость (контрадикторность).

Пример:

1. "Логическое определение любого качества через его противоположность является непродуктивным" (противоположность);

2. "Невозможно в одно и то же время находиться и не находиться в одном и том же месте" (противоречивость).

Совместимые и несовместимые отношения между двумя суждениями принято схематически изображать в виде так называемого "Логического квадрата":

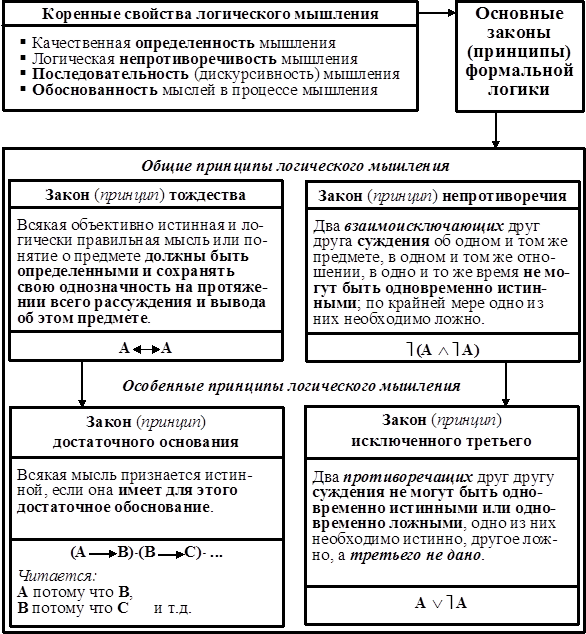

Наряду с формами мышления формальная логика рассматривает в качестве своего предмета также и законы правильного мышления. Напомним, что традиционно под законами мышления понимаются необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между мыслями.

Наиболее фундаментальные связи между мыслями выступают здесь как основные формально-логические законы. К ним относятся законы: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания.

Наиболее фундаментальные связи между мыслями выступают здесь как основные формально-логические законы. К ним относятся законы: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания.

|

?????????-?????????? ????? ????????? ????????? ??? ???????? ??????? ???????? ??????????? ????????, ??? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????????? ?????????????? ? ??????? ??? ???????????????? ???????? ????????. ?????????? ??????????????? ????? ?????? ???????? ??????????????? ????????????? ?????. ????? ??????, ???? ??????? ?????? ???????? ? ????, ????? ? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ??????? ? ???????? ?????????? ?? ?????????????? ????? ????. ??? ?????????? ? ????????, ?????????? ??????? ?????????, ????????? ??? ??????????? ??????? (???????) ??????? ??????????? ????????.

Обратим внимание в этой связи на то, что понятие "тождественность" равносильно понятию "тожественность", т.е. понятию "быть тем же самым" (то же самое). Поэтому очевидно, что в точном смысле этого слова абсолютно тождественных объектов не бывает, и любой объект может быть абсолютно тождественным только самому себе, причем в одно и то же время и в одном и том же отношении!

Отсюда логика говорит лишь об относительном тождестве, т.е. о тождестве только определенных отношений между сходными объектами.

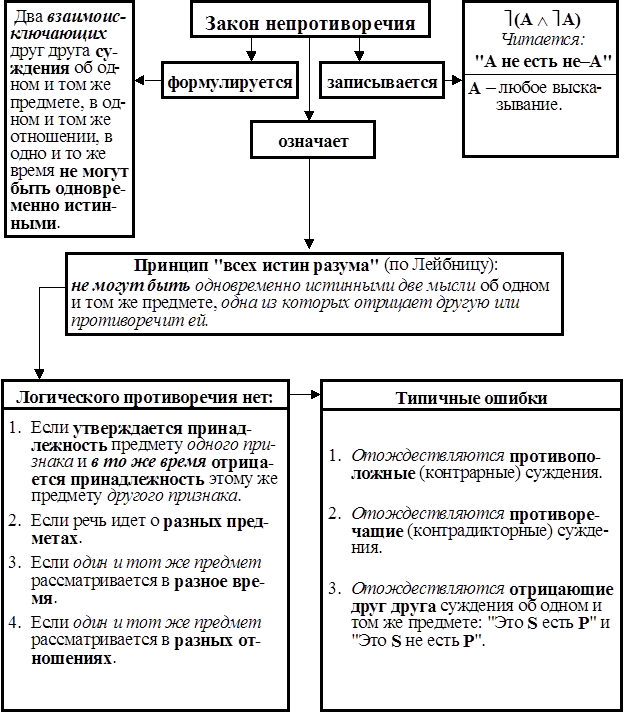

Закон тождества закладывает основы сохранения правильного мышления. Определяет же границы правильного мышления другой закон – закон непротиворечия, смысл которого сводится к тому, чтобы в процессе мышления не было взаимно исключающих друг друга мыслей. Это означает, что если закон тождества концентрирует внимание на принципе тождества развивающейся мысли, то закон непротиворечия – на принципе запрета противоречия в процессе этого развития.

|

Специфическими (особенными ) ???????????? общих принципов ??????????? ????????, ? ?????? ????????? ? ?????? ??????????????, ? ???????? закон исключенного третьего ? закон достаточного основания . ?????????????, ????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?????????? (? ???????????? ? ??????? ?? ???????) ?? ?????? ??????????????:

[ ù (A Ùù A) ] º [ ù A Úù ( ù A) ] º [ ù A Ú A ] º [ A Úù A ].

Приведенная "логическая цепочка" свидетельствует о том, что закон исключенного третьего есть в действительности тот же самый закон непротиворечия, но который в данном случае проявляет себя при отсутствии "посредника" ("посредствующего звена"), связывающего "противоположности". Например, смысл и прочность семьи определяется наличием детей как "посредников".

Специфической же конкретизацией закона тождества выступает закон достаточного основания.

Особенностью проявления закона достаточного основания является то, что устойчивость мышления, в целом постулируемую законом тождества, закон достаточного основания переносит именно на сущностные (достаточные) основания, лежащие в основе любого конкретного процесса мышления.

Первые три из названных выше основных законов (принципов) формально-логического мышления, – закон тождества, закон непротиворечия и закон исключенного третьего, – сформулированы Аристотелем, закон (принцип) достаточного основания сформулирован Лейбницем.

Законы логики, – как основные, так и неосновные, – функционируют в мышлении в качестве принципов именно правильного рассуждения в ходе доказательства истинных и опровержения ложных высказываний. Последнее особенно важно, ибо из лжи, как это может показаться ни парадоксальным, логически могут следовать какие угодно высказывания, так как ложь фактически ни за какое логическое следование не отвечает.

Как было подчеркнуто выше, исходным в ряду формально-логических законов выступает закон тождества. Суть этого закона Аристотель выразил так: "Невозможно что-либо мыслить, если не мыслят что-то одно". Из закона тождества, таким образом, следуют два требования:

1. Нельзя отождествлять различающиеся между собой мысли.

2. Нельзя тождественные мысли принимать за различающиеся между собой.

Несоблюдение первого из названных требований ведет к логической ошибке "подмена понятия", что иногда фигурирует под названием "эквивокация". Суть этой ошибки заключается в том, что одно и то же слово или выражение употребляется в разных значениях в ходе одного и того же рассуждения, хотя дело изображается так, что в это слово или выражение вкладывается один и тот же смысл. Например, фраза "Судья наложил штраф" содержит эквивокацию (подмену понятия), так как неясно, идет ли речь в данном случае о мерах гражданского или административного порядка или нормативах иного рода, скажем, в спорте.

Несоблюдение второго требования может проистекать из-за невысокой культуры человека, допускающего в силу этого логические действия, которые ведут к ошибке под названием "логомахия". Последняя заключается в том, что рассуждение проводится без предварительного выяснения смысла слов и точного их подбора в соответствии с предметом рассуждения. И тогда употребление неточного слова как раз и приведет к искажению исходной мысли. Например, рассуждения "N. совершил кражу" и "N. тайно похитил чужое имущество", несомненно, тождественные. Однако если второе из указанных рассуждений будет сформулировано иначе, скажем, "N. похитил чужое имущество", то это может быть не только кражей, но и, предположим, разбоем. А в этом случае тождество здесь уже нарушается. И фактическая ошибка "логомахия" переходит в логическую ошибку "эквивокацию" ("подмену понятия").

Неоценимо значение требований закона тождества в деятельности юриста. Неясности в законотворчестве и законотолковании очень опасны, так как неизбежно ведут к различному применению одного и того же правового положения. На требованиях закона тождества основано и такое важное следственное действие, как опознание – без учета этого закона нельзя установить идентификацию (отождествление) тех или иных вещей, людей, документов и т.д., которые до этого мыслились раздельно. В ходе расследования и в самом суде важно выяснять точный смысл, в котором употребляются слова подследственных и свидетелей, а в самом приговоре или решении суда важны определенность и однозначность формулировок, чтобы исключить всякую недоговоренность, неясность и неточность.

В законе тождества, таким образом, отражается определенное сходство мыслей об одном и том же предмете или признаке этого предмета, как и о сходных предметах или их признаках. Однако без сходства нет и различия (верно и наоборот), стало быть, закон тождества органически связан с законом непротиворечия. Вместе с тем следует заметить, что закон непротиворечия действует лишь в отношении противоположных и противоречивых рассуждений.

Суть закона непротиворечия Аристотель выразил так: "Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении".

Заметим, что иногда закон непротиворечия называют законом противоречия. Однако такое название некорректно: не всегда несовместимые понятия противоречивы. Не являются противоречивыми противоположности, скажем, "черное" и "белое". Они могут быть обе ложными, так как истина может находиться "посередине" ("золотая середина") и отмечаемое качество предмета может быть не "черным" и не "белым", а, допустим, "серым". Не являются противоречивыми и соподчиненные понятия, например, "отец" и "сын", – они просто различные, но входящие вместе в объем понятия "ближайшие родственники".

Фактически противоречивыми являются лишь понятия, взаимно исключающие друг друга без взаимозамещения исключающего признака обозначаемого ими предмета каким-то иным признаком (скажем, "черного" – "белым", "отца" – "сыном"). Противоречивой ситуацией будет лишь ситуация типа: "черное" – "не-черное", "отец" – "не-отец" и т.п. Иными словами, при словесном обозначении противоречия активно пользуются отрицающей грамматической частицей "не".