Контрольная работа: Кинетика действия ферментов

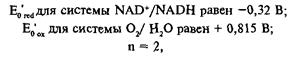

При окислительно-восстановительных реакциях изменение свободной энергии определяется уравнением:

![]()

где п – количество перенесенных электронов:

F– число Фарадея: заряд одного моля электронов; Е «' – стандартный окислительно-восстановительный потенциал для окислителя и восстановителя, В.

Эти уравнения удобно применять при расчетах. Например, можно подсчитать, сколько энергии выделяется в результате дыхания;

Таким образом, AG = 2 • 23062 кал • моль- 1 - В-[0,815 - (-0,32)] В = 52351 кал/моль.

Классификация энергетических процессов

Энергетические процессы в нефототрофных организмах подразделяются на аэробные и анаэробные в зависимости от участия или не участия в них молекулярного кислорода.

Аэробное дыхание – энергетический процесс, при котором конечным акцептором электронов окисляемого субстрата, передающихся по электрон-транспортной цепи, является молекулярный кислород.

В анаэробном дыхании конечными акцепторами электронов становятся другие окислители: нитрат-, сульфат-анионы, катионы металлов, органические вещества.

Брожение – энергетический процесс, при котором электроны передаются непосредственно от донора к акцептору без участия электрон-транспортной цепи: гликолиз, молочнокислое брожение и др.

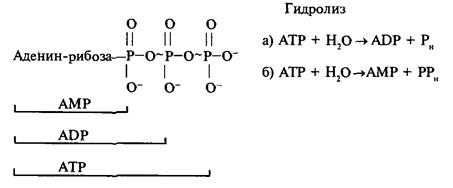

Перечисленные процессы можно классифицировать на основе механизма образования АТР, являющегося основным макроэр-гическим соединением, запасающим энергию в своих химических связях. Различают образование АТР в результате переноса электронов по дыхательной цепи – окислительное фосфорилирование, а также образование АТР в процессах, не связанных с переносом электронов по цепи – субстратное фосфорилирование. В настоящее время первый тип процессов правильнее называть образованием АТР за счет трансформации энергии трансмембранного электрохимического потенциала или сокращенно – мембранным фос-форилированием.

У фототрофных организмов основным способом запасания энергии является фо-тофосфорилирование, т.е. образование АТР за счет трансформации энергии ТЭП, формируемого путем утилизации световой энергии.

Роль АТР и ТЭП в запасании энергии

АТР был открыт в 1929 г. К. Фиске и И. Суббароу, а в 1930 г. В. Энгельгард показал возможность его образования в процессе переноса электронов по дыхательной цепи. В 1941 г. Ф. Липман выдвинул концепцию, рассматривающую АТР как «конвертируемую энергетическую валюту».

Почему в процессе эволюции именно АТР выпала такая роль? Для этого есть несколько причин, обусловленных свойствами данного соединения.

Если необходима энергия ненамного большая, чем 10 ккал/моль — по реакции Б. При необходимости энергии, значительно превышающей 10 ккал/моль, используется несколько молекул АТР в одном процессе. Иногда дополнительная энергия выделяется при сорбции АТР на ферменте.

1. Изменение свободной энергии при гидролизе фосфоангидридных связей довольно велико – около 10 ккал / моль. Когда необходима энергия меньшая или равная 10 ккал / моль, гидролиз идет по

2.Скорость неферментативного гидролиза АТР мала, т.е. молекула химически стабильна, и запасенная в ней энергия не рассеивается в виде тепла при спонтанном гидролизе. Однако замена Р на Asрезко повышает лабильность. Этим обстоятельством объясняется ингибиторное действие арсената на энергетический метаболизм: конкурируя с ортофосфатом, он включается вместо него в АТР, а образовавшееся соединение подвергается спонтанному гидролизу.

3.Малые размеры молекулы АТР позволяют ей свободно проникать в различные участки клетки, в то же время цитоплазматическая мембрана для нее непроницаема, следовательно, «утечка» АТР не происходит.

4.«Выбор» АТР как нуклеотида был вызван, по-видимому, необходимостью взаимодействия с белками, так как взаимодействие белков с моно- и полинуклеотидами лежит в основе жизнедеятельности.

5.«Выбор» в качестве пуриновой части молекулы аденозина, вероятно, обусловлен его промежуточными электроннодонорными и акцепторными свойствами, что обеспечивает взаимодействие с широким кругом партнеров. Кроме того, среди азотистых оснований аденин наиболее устойчив к действию ультрафиолета, что могло иметь значение на ранних этапах формирования живых систем.

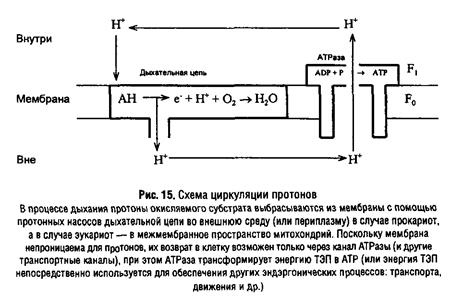

При описании механизма образования АТР путем мембранного фосфорилирования в настоящее время общепринятой является хемиосмотическая теория сопряжения окисления и фосфорилирования, предложенная П. Митчеллом в 1961 г. Согласно этой теории в «сопрягающих» мембранах локализованы два типа систем, способных к транслокации протонов: электрон-транспортная цепь и Н+ -АТРаза, координированная работа которых приводит к формированию трансмембранной разности электрохимического потенциала протонов, – а затем АТР. Таким образом, первичной формой запасания энергии при дыхании является ТЭП.

Количество энергии, запасенной в форме ТЭП, прямо пропорционально количеству транслоцированных протонов: AG– пДцн+ и складывается из двух составляющих: химической и электрической:

![]()

где 2,3RT/ F = Z = 59 мВ при 25°С;