Курсовая работа: Производство пастеризованного молока

Лактационным периодом называют время, в течение которого корова продуцирует молоко. Начинается лактационный период сразу после отела и заканчивается перед запуском. Продолжительность лактационного периода составляет примерно 10 мес. (300 дней).

Показатели вязкости, кислотности и плотности приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Показатель | Нормального (натурального) | Первого дня лактационного периода | Последнего дня лактационного периода |

| Вязкость, Па * с | 1,8 - 10-3 | 25 * 10-3 | - |

| Кислотность, °Т | 16...18 | 40...50 и более | 14...16 (иногда 9...12) |

| Плотность, кг/м3 | 1028 | 1037...1055 | - |

Так, молоко первого дня лактационного периода характеризуется высокой массовой долей сухих веществ (25...30%), что обусловливает его высокую плотность (1037...1055 кг/м3) и вязкость (25 * 10-3 Па * с); пониженным содержанием лактозы и одновременно повышенным (за счет хлоридов) содержанием минеральных веществ, что придает молоку солоноватый вкус; высоким содержанием жира и ферментов (в том числе липазы), что способствует гидролизу жира и образованию значительного количества свободных жирных кислот, придающих молоку специфический запах; высоким содержанием белков, и прежде всего термолабильных сывороточных белков, что обусловливает высокую кислотность и нетермоустойчивость молока. Такое молоко свертывается при нагревании до 60 °С из-за денатурации и коагуляции сывороточных белков и потому непригодно для промышленной переработки на молочные продукты.

Показатели молока постепенно изменяются и после 7 (иногда 10) дней соответствуют показателям нормального молока.

Молоко последнего дня лактации отличается: повышенным содержанием жира и ферментов (в том числе липазы), что способствует повышению количества свободных низкомолекулярных жирных кислот, образующихся при гидролизе жира; повышенным содержанием хлоридов и пониженным содержанием лактозы, что обусловливает появление в молоке солоноватого вкуса. Несмотря на повышенное содержание белков и солей, молоко имеет пониженную кислотность, что объясняется изменениями в составе минеральных веществ, повышенным содержанием гидро- и дигидрофосфатов, гидро- и дигидроцитратов. Последние в нормальном молоке обусловливают долю кислотности 9...130 Т. Стародойное молоко содержит мелкие жировые шарики и мицеллы казеина. Казеин отличается повышенным содержанием у-фракции.

Молозиво и стародойное молоко медленно свертываются мо-локосвертывающими ферментами и являются плохой средой для развития молочнокислых микроорганизмов. Продукты, изготовленные из молока с примесью молозива и стародойного молока, имеют неприятный вкус и быстро портятся.

Поэтому согласно действующему стандарту натуральное коровье молоко, полученное в первые 7 и последние 5 дней лактационного периода, не подлежит приемке и переработке на пищевые цели.

В нашей стране установлена базисная норма массовой доли жира молока 3,4%, базисная норма массовой доли белка 3,0%.

1.1.3 Способы очистки молока

Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и микроорганизмы. Осуществляют очистку способом фильтрования под действием сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах-молокоочистителях. При фильтровании молоко должно преодолеть сопротивление, оказываемое перегородкой фильтра, выполненной из металла или ткани. При прохождении жидкости через фильтрующую перегородку на ней задерживаются загрязнения в количестве, пропорциональном объему жидкости, прошедшей через фильтр.

Периодически через каждые 15...20 мин необходимо удалять загрязнения из фильтра. Эффективность очистки в значительной мере зависит от давления, при котором происходит фильтрование. Обычно в цилиндрические фильтрационные аппараты молоко поступает под давлением 0,2 МПа. Фильтрационные аппараты с тканевыми перегородками имеют ряд недостатков: кратковременность безостановочной работы; необходимость частой разборки для промывки; возможность прорыва ткани; уменьшение производительности фильтров в зависимости от продолжительности работы.

Наиболее эффективна очистка молока с помощью сепарато-ров-молокоочистителей. Центробежная очистка в них осуществляется за счет разницы между плотностями частиц плазмы молока и посторонних примесей. Посторонние примеси, плотность которых больше, чем у плазмы молока, отбрасываются к стенке барабана и оседают на ней в виде слизи.

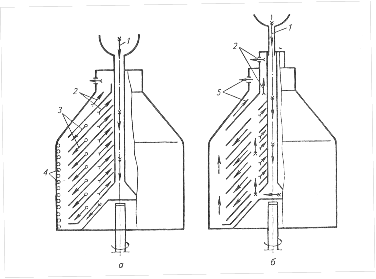

Молоко, подвергаемое очистке, поступает по центральной трубке (рис.1, а) в тарелкодержатель, из которого направляется в шламовое пространство между кромками пакета тарелок и крышкой. Затем молоко поступает в межтарелочные пространства и по зазору между тарелкодержателем и верхними кромками тарелок поднимается вверх и выходит через отверстия в крышке барабана. Процесс очистки начинается в шламовом пространстве, а завершается в межтарелочных пространствах.

Традиционно в технологических линиях центробежная очистка молока осуществляется при 35...45 "С, так как в этих условиях осаждение механических загрязнений более эффективно вследствие увеличения скорости движения частиц.

При центробежной очистке молока вместе с механическими загрязнениями удаляется значительная часть микроорганизмов, что объясняется различием их физических свойств. Бактериальные клетки имеют размеры 0,8...6 мкм, а размеры белковых частиц молока значительно меньше: даже наиболее крупные из них - частицы казеина - достигают размера 0,1...0,3 мкм. Для достижения наибольшей степени удаления микробных клеток предназначен сепаратор-бакгериоотделитель. Эффективность выделения микроорганизмов на нем достигает 98%.

1.1.4 Режимы охлаждения молока

Качество молока, особенно его бактериологические показатели, в значительной степени зависит от длительности и температуры его хранения. Известно, что свежевыдоенное молоко содержит особые бактерицидные вещества, которые не только препятствуют росту бактерий, но и уничтожают их. В неохлажденном молоке быстро развиваются микроорганизмы, вызывающие его скисание. Так, при температуре 32 °С через 10 ч кислотность молока повышается в 2,8 раза, а число бактерий возрастает в 40 раз. В молоке, охлажденном до 12 "С, в течение 10 ч кислотность не увеличивается, а общее число бактерий изменяется несущественно. Значит, охлаждение молока - один из основных факторов, способствующих подавлению развития нежелательной патогенной микрофлоры и сохранению качества молока.

Размножение большинства микроорганизмов, встречающихся в молоке, резко замедляется при охлаждении его ниже 10 °С и почти полностью прекращается при температуре около 2...4 °С.

Оптимальные сроки хранения молока, охлажденного до 4...6 °С, не более 12 ч. При более длительном хранении молока в условиях низких температур возникают пороки вкуса и консистенции.

1.2 Механическая обработка молока

1.2.1 Сепарирование и нормализация молока

Сепарирование молока - это разделение его на две фракции различной плотности: высокожирную (сливки) и низкожирную (обезжиренное молоко). Осуществляется сепарирование под действием центробежной силы в барабане сепаратора. Молоко, распределяясь в барабане между тарелками в виде тонких слоев, перемещается с небольшой скоростью, что создает благоприятные условия для наиболее полного отделения высокожирной фракции (жировых шариков) за короткое время. Процесс сепарирования молока подчиняется закону Стокса:

v = (2/9) (2 π/60) Rr2 n2 ( ρ- ρ1 / μ)

где v - скорость выделения жировых шариков, см/с; R - средний радиус рабочей части тарелки сепаратора, см; r -радиус жирового шарика, см; n - частота вращения барабана сепаратора, С-1 ; ρ ,ρ1 , - плотность плазмы и жира, кг/м3; μ - динамическая вязкость, Па * с.

В соответствии с этим законом скорость выделения жировой фракции из молока находится в прямой зависимости от размеров жировых шариков, плотности плазмы молока, габаритов и частоты вращения барабана и в обратно пропорциональной зависимости от вязкости молока. С увеличением размеров жировых шариков и плотности плазмы молока ускоряется процесс сепарирования и отделения сливок. Чем выше содержание сухих обезжиренных веществ в молоке, тем выше плотность плазмы и цельного молока. Следовательно, молоко большей плотности будет иметь лучшие условия для сепарирования. Повышение вязкости молока приводит к снижению скорости выделения жировой фракции.

Кроме того, существенное влияние на сепарирование оказывают кислотность и температура молока.

Повышение кислотности молока приводит к изменению коллоидного состояния его белков, сопровождающемуся иногда выпадением хлопьев; в результате нарастает вязкость, что затрудняет сепарирование.

Повышение температуры молока способствует снижению его вязкости и переходу жира в жидкое состояние, что улучшает сепарирование. Оптимальная температура сепарирования 35...45 °С. Нагревание молока до этой температуры обеспечивает хорошее обезжиривание. Схема работы сепарирующего устройства показана на рисунке 1.

Наряду с сепарированием при 35...45 °С иногда применяют высокотемпературное сепарирование при 60...85 °С. С увеличением температуры сепарирования повышаются производительность сепаратора и качество обезжиривания. Однако высокотемпературное сепарирование имеет и ряд недостатков: увеличение содержания жира в обезжиренном молоке вследствие частичного выпадения альбумина, препятствующего выделению жира; сильное вспенивание сливок и обезжиренного молока; возрастание раздробления жировых шариков.

Рис.1. Схема работы сепарирующего устройства: а - молокоочистителя; б - сливкоотделителя; / - исходное молоко; 2 - легкая фракция (очищенное молоко или сливки); 3 - частицы, образующие осадок; 4 - осадок (слизь); 5 - тяжелая фракция (обезжиренное молоко)

Большое внимание уделяют сепарированию при низких температурах, так называемому сепарированию холодного молока. Однако сепарирование при низкой температуре на обычных сепараторах приводит к снижению их производительности почти вдвое из-за повышения вязкости и частичной кристаллизации жира.