Курсовая работа: Производство пастеризованного молока

Регулировочный вентиль предназначен для регулирования жирности получаемых сливок, которая изменяется в зависимости от количества сливок и обезжиренного молока. При постоянных количестве и массовой доле жира в поступающем молоке уменьшение количества выходящих сливок приводит к повышению массовой доли жира в них и, наоборот, увеличение количества сливок снижает в них массовую долю жира.

Исходя из соотношения масс сливок и обезжиренного молока можно найти требуемую жирность сливок. Определив расчетным путем соотношение между массами сливок и обезжиренного молока, устанавливают это соотношение при помощи регулировочного устройства.

На молочные предприятия молоко поступает с разным содержанием жира и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), а в готовом продукте жир и СОМО должны быть в определенном количестве или соотношении. В связи с этим необходима нормализация сырья.

Нормализация - это регулирование состава сырья для получения готового продукта, отвечающего требованиям стандарта.

При нормализации исходного (цельного) молока по жиру могут быть два варианта: жира в цельном молоке больше, чем требуется в производстве, и жира в цельном молоке меньше, чем требуется. В первом варианте жир частично отбирают путем сепарирования или к исходному молоку добавляют обезжиренное молоко. Во втором варианте для повышения жирности исходного молока добавляют к нему сливки. Массы сливок и обезжиренного молока, необходимых для добавления к исходному молоку, рассчитывают по уравнениям материального баланса, который можно составить для любой составной части молока.

Один из простейших способов нормализации по жиру - нормализация путем смешивания в емкости рассчитанных количеств нормализуемого молока и нормализующего компонента (сливок или обезжиренного молока). Нормализующий компонент добавляют при тщательном перемешивании смеси в емкости.

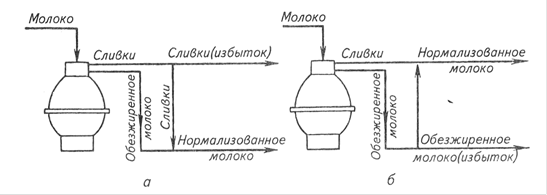

Нормализацию смешиванием можно осуществить в потоке (рис.2, а), когда непрерывный поток нормализуемого молока смешивается в определенном соотношении с потоком нормализующего продукта.

Нормализация молока с использованием сепаратора-сливкоотделителя осуществляется в таком порядке: нормализуемое молоко подается на сепаратор-сливкоотделитель, где разделяется на сливки и обезжиренное молоко. Затем полученные сливки и обезжиренное молоко смешиваются в потоке в требуемом соотношении, а часть сливок (при Жм > Жн м) или обезжиренного молока (при Жи < Жн м) отводится как избыточный продукт (рис.2, б). Массовая доля жира в молоке, нормализованном в потоке, регулируется автоматически с помощью систем управления УНП (управление нормализацией в потоке) и УНС (управление нормализацией в потоке с применением сепаратора-сливкоотделителя). Основная задача систем управления процессом нормализации заключается в получении стабильных заданных значений массовой доли жира или другого параметра нормализованного молока.

Рис.2. Схема нормализации с применением сепаратора-сливкоотделителя, снабженного нормализующим устройством

а - при Жм > ЖИ. м; б - при Жч < Жн, „. Здесь Жм, Жн. м –

соответственно массовые доли жира в исходном и нормализованном молоке

1.2.2 Гомогенизация молока

Гомогенизация - это обработка молока (сливок), заключающаяся в дроблении (диспергировании) жировых шариков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий. Известно, что при хранении свежего молока и сливок из-за разницы в плотности молочного жира и плазмы происходит всплывание жировой фракции, или ее отстаивание. Скорость отстаивания жира зависит от размеров жировых шариков, вязкости, от возможности соединения жировых шариков друг с другом. Как известно, размеры жировых шариков колеблются в широких пределах - от 0,5 до 18 мкм. Согласно формуле Стокса скорость выделения (всплывания) жирового шарика прямо пропорциональна квадрату его радиуса. В процессе гомогенизации размеры жировых шариков уменьшаются примерно в 10 раз (размер - 1,0 мкм), а скорость всплывания их соответственно становится примерно в 100 раз меньше. В процессе дробления жирового шарика перераспределяется его оболочечное вещество. На построение оболочек образовавшихся мелких шариков мобилизуются плазменные белки, а часть фосфатидов переходит с поверхности жировых шариков в плазму молока. Этот процесс способствует стабилизации высокодисперсной жировой эмульсии гомогенизированного молока. Поэтому при высокой дисперсности жировых шариков гомогенизированное молоко практически не отстаивается.

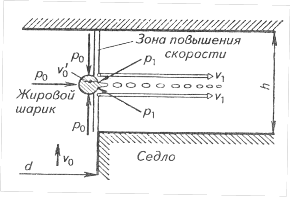

Рис.3. Схема дробления жировых шариков в клапанной щели гомогенизатора: d - диаметр отверстия в седле клапана; v0 - скорость движения молока в клапане; v'0 - скорость в пограничном сечении; р0 - давление в клапане; v1 - скорость движения в шели клапана; р1 - давление в шели клапана; h - высота шели клапана

Механизм дробления жировых шариков, схематично показанный на рисунке 3, заключается в следующем. В гомогенизирующем клапане на границе седла гомогенизатора и клапанной щели имеется порог резкого изменения сечения потока, а следовательно, и изменения скорости движения. При переходе от малых скоростей движения к высоким жировой шарик деформируется: его передняя часть, включаясь в поток в гомогенизирующей щели с большой скоростью, вытягивается в нить и дробится на мелкие капельки. Таким образом, степень раздробленности, или эффективность гомогенизации, зависит прежде всего от скорости потока при входе в гомогенизирующую щель, а следовательно, от давления гомогенизации, которое всегда определяет скорость.

С повышением давления усиливается механическое воздействие на продукт, возрастает дисперсность жира, а средний диаметр жировых шариков уменьшается. По данным ВНИКМИ, при давлении 15МПа средний диаметр жировых шариков составляет 1,43 мкм, а эффективность гомогенизации 74%, при давлении 20 МПа средний диаметр шариков уменьшается до 0,97 мкм, а эффективность возрастает до 80%. Повышения давления можно достигнуть, снабдив гомогенизатор двумя или тремя клапанами. Такие гомогенизаторы называют двух - или трехступенчатыми. Однако повышение давления приводит к увеличению расхода электроэнергии, поэтому оптимальное давление составляет 10...20 МПа. Рекомендуемое давление гомогенизации зависит от вида и состава изготовляемого продукта. С повышением содержания жира и сухих веществ в продукте следует применять более низкое давление гомогенизации, что обусловлено необходимостью снижения энергетических затрат.

Интенсивность гомогенизации возрастает с повышением температуры, так как при этом жир переходит полностью в жидкое состояние и уменьшается вязкость продукта. При повышении температуры снижается также отстаивание жира. При температурах ниже 50 "С отстаивание жира усиливается, что приводит к ухудшению качества продукта. Наиболее предпочтительной считают температуру гомогенизации 60...65 °С. При чрезмерно высоких температурах сывороточные белки в гомогенизаторе могут осаждаться.

Кроме того, эффективность гомогенизации зависит от свойств и состава продукта (вязкость, плотность, кислотность, содержание жира и сухих веществ). С повышением кислотности молока эффективность гомогенизации уменьшается, так как в кислом молоке снижается стабильность белков и образуются белковые агломераты, затрудняющие дробление жировых шариков. При повышении вязкости и плотности молока эффективность гомогенизации также снижается.

В настоящее время применяют два вида гомогенизации: одно-и двухступенчатую. При одноступенчатой гомогенизации могут образовываться агрегаты мелких жировых шариков, а при двухступенчатой происходит разрушение этих агрегатов и дальнейшее диспергирование жировых шариков. Иногда при производстве молочных напитков и сыров используют раздельную гомогенизацию. Раздельная гомогенизация предназначена для получения гомогенизированного молока с требуемым содержанием жира, повышенной стабильностью жировой дисперсной фазы и белков. Раздельная гомогенизация отличается от полной тем, что при ней механическому воздействию подвергается лишь высококонцентрированная жировая эмульсия (сливки определенной жирности). Сущность раздельной гомогенизации заключается в том, что молоко вначале сепарируют, а полученные сливки гомогенизируют, после гомогенизации их смешивают с обезжиренным молоком, нормализуют, пастеризуют и охлаждают. При производстве раздельно гомогенизированного молока с использованием двухступенчатой гомогенизации массовая доля жира в сливках не должна превышать 25%, а при одноступенчатой гомогенизации 16%. Раздельную гомогенизацию применяют для того, чтобы увеличить производительность гомогенизации и ограничить нежелательное механическое воздействие на молочный белок при выработке питьевого молока, кисломолочных продуктов и сыров. Полученное при раздельной гомогенизации молоко по своим физико-химическим и органолептическим свойствам не отличается от обычного гомогенизированного молока при условии, если массовая доля жира в сливках, используемых при гомогенизации, не превышает 12%. В молоке, полученном из сливок с повышенным содержанием жира и гомогенизированном раздельным способом, наблюдается усиленное отстаивание жира.

1.3 Тепловая обработка молока

1.3.1 Влияние тепловой обработки на свойства молока

Тепловую обработку молочного сырья проводят с целью его обеззараживания. Она должна обеспечить не только надежное подавление жизнедеятельности микроорганизмов, но и максимально возможное сохранение исходных свойств молока. Любое тепловое воздействие на молоко нарушает его первоначальный состав и физико-химические свойства. Степень физико-химических изменений составных частей молока зависит главным образом от температуры и продолжительности тепловой обработки.

Молочные белки под действием тепла денатурируют. Наиболее чувствительны к нагреванию сывороточные белки, которые денатурируют при температурах выше 65 °С, казеин же обладает высокой тепловой стойкостью. При температурах выше 100 "С начинается частичное разложение лактозы, в результате которого молоко приобретает специфический вкус, запах и цвет (бурый). Молочный жир при нагревании до 100 °С практически не меняется. В процессе тепловой обработки частично разрушаются витамины, особенно водорастворимые (С, В12, тиамин и др.), а также инактивируются ферменты (редуктаза, фосфатаза, пероксидаза). Минеральные соли в результате перехода растворимых солей кальция и фосфора в нерастворимое состояние частично выпадают в осадок. Изменение составных частей молока, отрицательно влияющее на пищевую ценность и органолептические показатели, должно быть незначительным.

К видам тепловой обработки относятся пастеризация и стерилизация. Разновидности пастеризации - это ультравысокотемпературная (УВТ) обработка и термизация.

1.3.2 Пастеризация молока

Пастеризация молока - это тепловая обработка молока с целью уничтожения вегетативных форм микрофлоры, в том числе патогенных. Режим пастеризации должен обеспечить также получение заданных свойств готового продукта, в частности органолептических показателей (вкус, нужные вязкость и плотность сгустка). Эффект пастеризации, обусловленный степенью гибели патогенной микрофлоры, влияет на выбор режимов и способов пастеризации. Из патогенных микроорганизмов наиболее устойчивы к тепловой обработке бактерии туберкулеза. Поскольку работа по определению возбудителей туберкулеза сложна, то эффективность пастеризации принято определять по гибели не менее стойкой кишечной палочки. Эффект пастеризации зависит от температуры t и продолжительности тепловой обработки z, взаимосвязь которых установлена в виде следующего уравнения:

In z, =36,84-0,48 t

где 36,84 и 0,48 - постоянные величины.

В зависимости от этих факторов различают три режима пастеризации: длительная пастеризация - при температуре 60...63°С с выдержкой 30 мин; кратковременная - при 74...78 °С с выдержкой 20 с; моментальная - при температуре 85...87 °С или 95...98 °С без выдержки.

Выбор режимов пастеризации предопределяется технологическими условиями и свойствами продукта. При содержании в продукте компонентов, отличающихся низкой термоустойчивостью, следует применять длительную пастеризацию. Процесс длительной пастеризации хотя и обеспечивает надежное уничтожение патогенных микробов и наименьшее изменение физико-химических свойств молока, однако требует больших затрат, связанных с использованием малопроизводительного оборудования.

Наиболее распространенный способ в производстве пастеризованного молока, кисломолочных продуктов и мороженого - кратковременная пастеризация. Этот способ также надежен для инактивации микробов и максимального сохранения исходных свойств молока. Моментальная пастеризация по воздействию на микробы и свойства молока аналогична кратковременной. Она рекомендуется для пастеризации сливок, из которых вырабатывают масло, и при производстве молочных консервов. Таким образом, все способы пастеризации позволяют получить продукт, безвредный для непосредственного употребления в пищу, но имеющий ограниченный срок хранения.