Курсовая работа: Мясная продуктивность овец

Лопаточно-спинной отруб (включая грудинку и шею): передняя граница — по линии отделения зареза; задняя — между десятым и одиннадцатым ребрами перпендикулярно позвоночнику; нижняя —через плечелоктевой сустав. В отруб входят, пять шейных (с 3-го по 7-й) позвонков, лопаточная и плечевая кости, десять грудных позвонков с соответствующими им ребрами и грудная кость с хрящами.

Поясничный отруб: передняя граница — по линии отделения лопаточно-спинного отруба; задняя — между пятым и шестым поясничными позвонками перпендикулярно позвоночнику.

В отруб входят: три грудных позвонка и ребра (с 11-го по 13-й), пять поясничных позвонков, часть пашины, а также почки с околопочечным жиром.

Тазобедренный отруб: передняя граница — по линии отделения

поясничного отруба; задняя — через середину берцовой кости. В отруб входят: один поясничный и все хвостовые позвонки, кости таза (подвздошная, лонная, седалищная), крестцовая и бедренная кости, верхняя половина берцовой кости и часть пашины.

Зарез: между вторым и третьим шейными позвонками. В зарез входят: два первых шейных позвонка.

Предплечье: граница проходит через плечелоктевой сустав. В предплечье входят: лучевая и локтевая кости и кости запястья.

Задняя голяшка отделяется через середину берцовой кости с предварительным отделением ахиллова сухожилия в месте перехода его в мышечную ткань. В заднюю голяшку входят: нижняя половина берцовой кости, кости скакательного сустава и ахиллово сухожилие.

Морфологический состав туши характеризуется соотношением основных ее частей: мышц, жировой ткани, костей. Соотношение этих основных частей туши обусловливает ее пищевую ценность и зависит от породы, возраста, пола и упитанности животных.

Одним из показателей морфологического состава туши является коэффициент мясности, который определяется как отношение массы мякоти (съедобной части) к массе костей. Для его установления производится обвалка туши (отделение мякотной части от костей) или полутуши, взвешивание составных частей и соответствующий расчет. Возможно определение отношения массы мышечной ткани к костной ткани (мышечно-костный коэффициент) или мышечной к жировой ткани (мышечно-жировой коэффициент).

Количество жира и его локализация. С возрастом животных происходят изменения в соотношении мышечной, жировой, костной тканей. Жировая ткань развивается несколько позже. Ее развитие у овец в более раннем возрасте характеризует таких животных как более скороспелых.

Наблюдается определенная последовательность в отложении жира у овец. Сначала откладывается жир на внутренних органах: почках, кишечнике, желудке, затем — подкожный жир (у корня хвоста, на пояснице, грудинке), межмышечный, а потом уже развивается внутримышечная жировая ткань.

Подкожный жир образует так называемый полив туши жировым слоем, предохраняющим ее от высыхания.

Межмышечный жир откладывается в соединительно-тканных прослойках между отдельными мышцами.

У разных пород интенсивность и соотношение в отложении жира на разных участках туловища неодинаковы. У грубошерстных пород, например (тощехвостых, короткохвостых — романовских), большая часть жира приходится на долю околопочечного и кишечного, а наименьшая — на межмышечный и подкожный. Подкожный жир скапливается главным образом на пояснице, а желательно, чтобы он располагался равномерно по туше.

У овец, специализированных в мясном направлении, жир откладывается внутри отдельных мышц, образуя так называемую "мраморность мяса" и придавая ему особую сочность и нежность (В.П.Лушников. 1996).

Характерную локализацию жировых отложений имеют мясо-сальные овцы, у которых основное жироотложение в области ягодиц и верхней части хвоста.

Отложения внутреннего жира начинаются у ягнят в раннем возрасте и зависят от уровня кормления. Так, при хорошем кормлении отложение жира в области почек у ягнят начинается в возрасте трех месяцев, а при умеренном кормлении — значительно позже.

Таким образом, развитие жировой ткани, ее локализация зависят от возраста животных, условий их кормления, породы. Оптимальным считается, если туша массой 16-18 кг содержит не более 25 % жира, из них подкожного — 13, межмышечного — 10 и почечного — 2 %. Желательная толщина жирового слоя над длиннейшей мышцей спины для тушек массой 16 — 18 кг должна составлять 3-3,5 мм, а для тушек массой 20 — 25кг— 4-5 мм.

Субпродукты подразделяют на: а) мякотные — печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея с горлом, почки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык и мозги; б) слизистые — рубец, летошка; в) шерстные — голова. В зависимости от категории установлены следующие нормы выхода субпродуктов (в % к живой массе после голодной выдержки):

I категория: печень — 1, язык — 0,3, мозги — 0,15, мясная обрезь -0,38, сердце — 0,45, диафрагма — 0,32;

II категория: рубец — 1,4, калтык — 0,15, пикальное мясо — 0,1, лег

кие — 0,8, селезенка — 0,2, голова без языка и мозгов — 3,6.

Выход обработанных субпродуктов в среднем составляет 9,5 %, в том числе I категории — 3,2 %.

Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины ("мышечный глазок") имеет сопряженность с мясностью туши. Так, положительная корреляция между массой мышц в туше и площадью мышечного глазка у мясошерстных ягнят составляет 0,77-0,81. Поэтому о мясности туши можно судить и по площади поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины определяют на отобранных для обвалки тушах (Поздняковский В.М. 2001). Длиннейшую мышцу спины осторожно разрезают поперек ножом между последним грудным и первым поясничным позвонками, а чтобы не нарушить размер и структуру мышцы, позвонки распиливают. На полученный поперечный разрез накладывают карандашную кальку (или пергамент) и переносят на нее контуры мышцы, а затем планиметром измеряют площадь (см2 ) полученного контура.

У скороспелых мясных пород овец площадь мышечного глазка больше, чем, например, у мериносов.

Индекс мясистости. Наряду с мышечным глазком для характеристики мясности можно использовать предложенный И.Йетсом (1970) индекс мясистости.

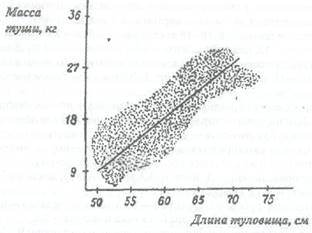

Он получен путем соотношения между длиной и массой туши овец и ягнят разных пород и категорий упитанности. В численном выражении индекс общей мясистости равен числу килограммов, на которое данная туша тяжелее или легче средней туши такой же длины.

|

???? ???? ????? ????? ???? ???????? ??????????, ?????? ?????????????, ???? ???? ? ?????? ?????????????, ? ????? ?????????? ?? ??????? ? ??????? (???. 2).

Рисунок 2. Зависимость между длинной и массой туши

Для вычисления индекса мясистости берется масса охлажденной туши (или парной, но в этом случае с массы туши сбрасывается 2 %). Длина туш измеряется гибкой стальной мерной лентой или специальной мерной палкой внутри туши по прямой линии, проходящей через брюшную и грудную полости от переднего края лонного сращения до переднего края первого ребра в средней его части.